Riche de ses influences et de ses réflexions, la romancière Leïla Slimani est devenue en quelques années une figure incontournable de la littérature mondiale, qu’elle ne cesse d’honorer à travers ses productions nombreuses et variées, et son soutien aux autrices et auteurs menacés de mort pour leurs publications ou prises de positions dissidentes. Dans ce deuxième volet d’un grand entretien accordé à la revue Hans & Sándor – Parlons Littératures, elle donne à voir en toute nuance un point de vue introspectif sur son travail romanesque, son rapport à la langue ainsi que sur les scandales qui agitent la scène littéraire internationale.

Qu’est-ce que la littérature ?

Leïla Slimani : Je ne sais pas du tout ce qu’est la littérature. J’essaie de ne pas réfléchir à des choses comme ça. Si j’étais en classes préparatoires, je serais capable de faire une dissertation sur le sujet, mais à partir du moment où l’on devient écrivain, je pense qu’il faut faire attention de ne pas s’enfermer dans ces questionnements. La littérature n’est jamais définie à l’avance. Chaque écrivain définit ce qu’il croit être la littérature et c’est précisément pour cela qu’elle est merveilleuse parce qu’elle n’est jamais terminée, finie. Nous, nous sommes finis. La littérature, elle, est infinie. À chaque fois que l’on tente de définir ses frontières, on se rend compte qu’elles n’existent pas.

Existe-t-il une littérature ou des littératures ?

Leïla Slimani : Je pense qu’il existe une littérature à l’intérieur de laquelle il y a une immense diversité qu’on pourrait classifier en termes de genre et de qualité, mais je me méfie de ces classifications. Je pense que c’est à d’autres personnes de les faire. Ce n’est pas le rôle des écrivains.

La littérature débute au moment où l’on va poser sur un support un récit, l’inscrire dans le temps avec la possibilité qu’il demeure et qu’il soit lu par des générations.

Leila Slimani

Un texte a-t-il besoin d’être écrit pour être considéré comme de la littérature ?

Leïla Slimani : Oui, absolument. La littérature commence avec l’écrit, la fixation. C’est ce qui fait à la fois sa force et sa faiblesse. On fixe quelque chose qui peut être remis en question précisément parce qu’il a été écrit. De la même manière qu’on considère que l’histoire se distingue de la préhistoire grâce à l’usage de l’écriture par les hommes, la littérature commence avec l’écriture. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de qualité ou de profondeur dans le récit oral ou que celui-ci n’est pas important dans la construction des peuples et de la mémoire collective, mais pour moi, ce n’est pas de l’ordre de la littérature. La littérature débute au moment où l’on va poser sur un support un récit, l’inscrire dans le temps avec la possibilité qu’il demeure et qu’il soit lu par des générations.

La littérature peut-elle et doit-elle tout dire ?

Leïla Slimani : La littérature part justement du présupposé que beaucoup de choses sont indicibles et tente de creuser autour de cette indicibilité. Tout écrivain, quand il écrit, prend conscience de cette impossibilité à tout dire. C’est pour ça qu’il y a quelque chose de l’ordre du combat, du défi dans la littérature. Tout dire serait également horrible puisqu’il n’y aurait plus rien à raconter. Ça ne peut même pas être un objectif ou alors ce serait un objectif hardcore.

Depuis la parution de La Distinction, une génération d’auteurs (Geoffroy de Lagasnerie, Edouard Louis…) s’inscrivant dans la lignée intellectuelle de Pierre Bourdieu considère la littérature et généralement l’art du sous-entendu comme un art bourgeois ou destiné à celles et ceux ayant un capital culturel important. Quel regard portez-vous sur ce débat ?

Leïla Slimani : Je ne vois pas comment la littérature peut être autre chose qu’un art du sous-entendu. Même lorsque, l’on croit tout dire, ce qu’on dit reste parcellaire. J’aurais l’impression d’être orgueilleuse en disant être capable d’écrire autre chose que des sous-entendus. Quand on lit, on lit beaucoup entre les lignes. C’est d’ailleurs l’un des plaisirs de la lecture : réussir à comprendre quelque chose qui n’a pas été forcément dit ou alors par des moyens détournés. C’est là que se crée la complicité entre l’écrivain et le lecteur. Il en est de même dans les relations humaines, que ce soit dans l’amour ou dans l’amitié. On peut sous-entendre des choses que l’autre comprend. Il y a aussi dans le sous-entendu une sorte de considération, d’amour qui se crée. Je ne pense pas que les bourgeois soient les seuls capables de comprendre les sous-entendus. Ça voudrait dire que les gens qui ne sont pas bourgeois sont limités intellectuellement et bêtes. Ce qu’évidemment, je ne pense pas du tout. Il y a plein de sous-entendus dans le récit oral et le conte qui est très métaphorique et pourtant tout le monde est capable de les comprendre. Je ne suis pas d’accord avec cette idée. Il y a eu des bourgeois qui ont eu des discours d’une extrême clarté, d’une extrême violence !

Toute personne qui voudrait être un grand écrivain, avec une ambition pure et réelle en termes de littérature, n’a d’autres choix que de faire ce que fait Milan Kundera.

Leïla Slilmani

Outre les autrices et auteurs cités dans le premier volet de notre entretien, votre panthéon culturel est également constitué de Milan Kundera. Qu’est-ce qui vous plaît chez cet auteur ?

Leïla Slimani : D’abord, ce qui me plaît chez lui, c’est la liberté de la forme. Je trouve qu’il invente des choses extraordinaires avec une grande liberté. Ses romans sont des livres dans lesquels il se permet tout, ce sont des livres totaux. L’Insoutenable légèreté de l’être est un livre dans lequel il y a la fois de la philosophie, de la musique, du théâtre et de la poésie. C’est quelque chose qui est d’ailleurs caractéristique de son œuvre! Il y a des romans qui sont magnifiques et dont on reconnaît tout à fait la qualité, mais qui ne provoquent rien en nous. Tandis qu’il y en a d’autres dans lesquels on se retrouve avec la ferme impression qu’ils ont été écrits pour nous. Que tout d’un coup sont formulées des choses qu’on a toujours senties, qu’on a toujours voulu dire sans parvenir à trouver les mots. C’est le cas des romans de Milan Kundera.

Même si j’essaie de garder mes distances avec la théorie littéraire et de rester uniquement dans la pratique, je trouve sa théorie du roman extrêmement intéressante. Il y a également la beauté de son style, de sa langue et la construction de ses personnages qui me plaisent.

C’est un auteur que je n’ai jamais rencontré, mais son geste, de ne pas paraître me semble être la seule attitude raisonnable à avoir aujourd’hui face à la façon dont est gérée la place de l’écrivain dans la société. Le fait même d’être dans la course aux prix, ou que le milieu littéraire soit devenu tellement mondain est regrettable. Toute personne qui voudrait être un grand écrivain, avec une ambition pure et réelle en termes de littérature, n’a d’autres choix que de faire ce que fait Milan Kundera. Parce que si l’on passe sa vie à vouloir rétablir les malentendus, à les dissiper, à répondre à des questions qui n’ont aucun intérêt, à s’abîmer dans des trucs qu’on n’aime pas, on ne pourra jamais construire une œuvre. Je crois que c’est quelqu’un qui n’a pas envie de faire cela et je comprends très bien son choix. Je le trouve tout à fait admirable et juste.

Qu’est-ce qu’un grand écrivain ?

Leïla Slimani : C’est quelqu’un pour qui l’écriture est une question existentielle. C’est-à-dire un auteur pour qui la vie concrète, sociale, passe derrière le désir d’écrire une œuvre, d’être un grand écrivain.

De quelle manière a-t-il influencé votre travail ?

Leïla Slimani : C’est une question à laquelle il est très difficile de répondre parce que, une fois qu’un auteur vous a influencé, il devient une part de vous. Ce serait très difficile de vous dire ce que je dois à sa littérature même si ces livres sont pour moi des leçons de littérature.

À l’exemple de Milan Kundera, vous explorez divers genres littéraires (le roman, l’essai, la nouvelle, le conte et la bande dessinée) pour raconter vos histoires. Pourquoi ?

Leïla Slimani : L’essai par définition permet de développer une pensée plus théorique. Il n’est pas question de fiction, ni de narration. La bande dessinée est un art que je trouve magnifique. Elle permet aussi de toucher des franges de la population qu’on a plus de mal à toucher avec un essai. C’est pourquoi on a adapté Sexes et Mensonges en bandes dessinées. C’était aussi un exercice intéressant en termes d’écriture. Le roman demande énormément de temps et d’énergie. Pouvoir faire autre chose parfois permet de respirer.

Avec Clément Oubrerie, nous avons consacré une série de deux albums (À mains nues) à Suzanne Noël. Le processus de création s’est passé comme une partie de ping-pong. C’est-à-dire un dialogue vivant et joyeux avec le dessinateur. Je lui racontais la vie de Suzanne, je lui proposais des idées et lui, revenait avec des dessins et une incarnation visuelle de l’histoire. Ça a été une manière tout à fait nouvelle et amusante de raconter une histoire.

De ses débuts à aujourd’hui, le statut définitionnel de la bande dessinée n’a cessé d’évoluer. Si certains le considèrent comme un art appartenant au registre pictural, d’autres le lient à la littérature. Adhérez-vous à cette seconde assertion ?

Leïla Slimani : Absolument. Pour moi, c’est de la littérature. Je pense d’ailleurs qu’il y a des œuvres de bandes dessinées qui resteront. J’aime beaucoup les romans graphiques de Marjane Satrapi, de Ryad Sattouf et de Catel. Il y a beaucoup de choses que j’aime et j’ai toujours plaisir à ce qu’on me fasse découvrir de nouvelles choses.

Lire aussi : Catel Muller, biographe de femmes exceptionnelles

Quel regard portez-vous sur les scandales (« culture de l’annulation », changement de titres jugés blessants, retrait dans les bibliothèques des livres estimés offensants ou promouvant une idéologie mortifère, auteurs arbitrairement écroués…) qui agitent la scène littéraire internationale ?

Leïla Slimani : Ça dépend des situations parce qu’elles sont diverses. Dans certains cas, on peut les regretter, dans d’autres non. Mais comme dans beaucoup de choses à notre époque, il y a souvent un manque de nuance, de culture et d’historicité. Il faut replacer les choses dans leur contexte. On ne peut pas juger Dostoïevski avec les yeux et les codes du XXIe siècle. C’est ridicule tout comme le fait d’interdire les conférences sur son œuvre parce qu’il est russe et qu’il y a la guerre en Ukraine. Ce que je n’aime pas dans ces polémiques, c’est qu’elles vont diminuer l’intelligence des êtres, entraver l’accès à la connaissance et au savoir. Je pense que, souvent, on prend les gens pour des imbéciles alors qu’ils ne le sont pas. Les gens sont capables de faire la différence, de comprendre l’intention d’un auteur, d’interpréter ce qui est écrit. Moi, ce qui me heurte, c’est cette insulte à l’intelligence des gens. Même quand on est enfant ou adolescent et qu’on lit de la littérature, on est capable de comprendre le propos d’un auteur.

Mon fils de onze ans a récemment lu Des souris et des hommes. Il était extrêmement choqué de voir le mot niger dans le livre. Nous avons eu une longue discussion pendant laquelle je lui ai expliqué l’histoire des États-Unis. C’est en lisant ce livre, contenant ce mot raciste, qu’il s’est intéressé à l’histoire du racisme aux États-Unis. Sans ces occurrences, comment aurais-je pu lui expliquer les conséquences terribles qu’a eu le racisme aux États-Unis et dans le monde ? Je pense qu’il faut faire confiance à l’intelligence des gens et il faut soi-même faire exercer la sienne. La connaissance, le savoir, la lecture nécessitent aussi un effort. Il faut ouvrir un dictionnaire ou un livre d’histoire de temps en temps. Si on veut lire un livre dans le confort, sans jamais se prendre la tête, sans jamais vouloir être heurté, je pense que la littérature va être très ennuyeuse.

C’est ma façon de transmettre les choses à mes enfants. Je ne vais pas leur cacher un seul ouvrage. Ni les livres de Mark Twain, ni Lolita de Nabokov sous prétexte que c’est choquant. Ils liront Lolita et je leur expliquerais qu’il y a des hommes qui ont des désirs pour de très jeunes filles. Je leur dirais que c’est un crime, mais que ça existe et que la littérature a le droit d’aborder ces sujets. Je pense que c’est comme ça qu’il faut procéder.

Lire aussi : Leïla Slimani : « L’écriture est plutôt démoniaque »

Une partie de ces polémiques porte aussi sur la légitimité de certains auteurs à s’emparer de sujets qui n’ont aucun lieu avec leur milieu social, culturel ou géographique. De nombreux auteurs et autrices, à l’exemple de Simone de Beauvoir sont d’ailleurs critiqués avec véhémence par les fervents défenseurs de ces théories anti-littératures…

Leïla Slimani : Je ne trouve pas ces critiques très intéressantes. Simone de Beauvoir a grandi dans un milieu petit-bourgeois. Son père a toujours eu des problèmes d’argent. C’est une femme qui a énormément travaillé, qui s’est faite toute seule. Certes, elle a vécu toute sa vie dans le sixième arrondissement à Paris, mais c’est quelqu’un qui s’est énormément intéressé aux autres. Elle a aidé beaucoup de jeunes écrivains, notamment de jeunes écrivaines en début de carrière ou en difficultés économiques. C’est une femme qui s’est mobilisée pour de nombreuses causes, qui a changé le cours de l’histoire pour les femmes. Ces histoires ne m’intéressent pas vraiment. C’est comme les gens qui vous disent que Simone Veil était une bourgeoise alors que ce n’est pas la chose qui la définit le mieux. Je pense que ce qui est intéressant, ce sont les gens qui viennent d’un milieu et arrivent à faire un pas de côté et à regarder le monde dans sa complexité. Ça ne m’intéresse pas de savoir si quelqu’un est bourgeois, homo ou blanc. Ça ne dit rien des gens. Ce n’est pas une valeur. Moi, ce qui m’intéresse, ce n’est pas ce que les gens sont, mais ce qu’ils font.

Je pense qu’on serait condamné à une sorte d’immobilisme, de noirceur si on ne pouvait parler que de ce que l’on connaît concrètement, à savoir sa classe, sa couleur, son sexe ou son orientation sexuelle. Le monde irait très mal si un hétérosexuel ne pouvait pas défendre un homosexuel, si un blanc ne pouvait pas défendre la cause antiraciste, si un bourgeois ne pouvait pas s’intéresser à l’égalité entre les classes. Ça donnerait lieu à une littérature sans intérêt et d’une fadeur extrême. Moi, tout ce qui est humain me concerne, m’intéresse. Il y a quelque chose qui me lit profondément à l’humanité, quelles que soit les barrières linguistiques, culturelles, les difficultés à se comprendre, les différends. Vous pouvez lire un roman de Pearl Buck et vous reconnaître dans le portrait d’une petite fille chinoise. Vous pouvez lire une nouvelle de Tchekhov qui raconte l’histoire d’une vieille grand-mère de Kazan et vous reconnaître dans le portrait de cette femme. Si chacun devait rester dans son coin, pour moi, ce serait la mort de l’art, la mort de l’humanité. On peut écrire sur ce qu’on veut. Ce qui compte, c’est que l’œuvre soit sincère, vraie, qu’elle dise des choses qui vous bouleversent, qui changent votre perception du monde. C’est ce qui compte.

Lire aussi : Fatou Diome : « La culture de tout être humain, de tout pays est une somme d’acquis »

Comment comprendre la rapide diffusion de ces discours anti-littératures et le manque de soutien aux écrivains, notamment à celles et ceux menacés de mort ?

Leïla Slimani : Je pense que ça part de régimes souvent totalitaires, fanatiques, qui ne supportent pas la figure de l’écrivain. L’écrivain incarne une certaine liberté qui leur déplaît parce qu’il peut revisiter, et même détruire les grands mythes fondateurs de leurs sociétés. C’est ce qui fait que certains pouvoirs ont du mal avec les écrivains. L’absence de soutien s’explique aussi par le fait que nous vivons dans une société terrorisée par la possibilité de l’offense. Ça devient donc très difficile de défendre une littérature dans laquelle il peut y avoir de la critique, de l’ironie, de la violence. Or toute littérature est blasphématoire, toute littérature offense. Il faut l’accepter. La vie est davantage traumatisante.

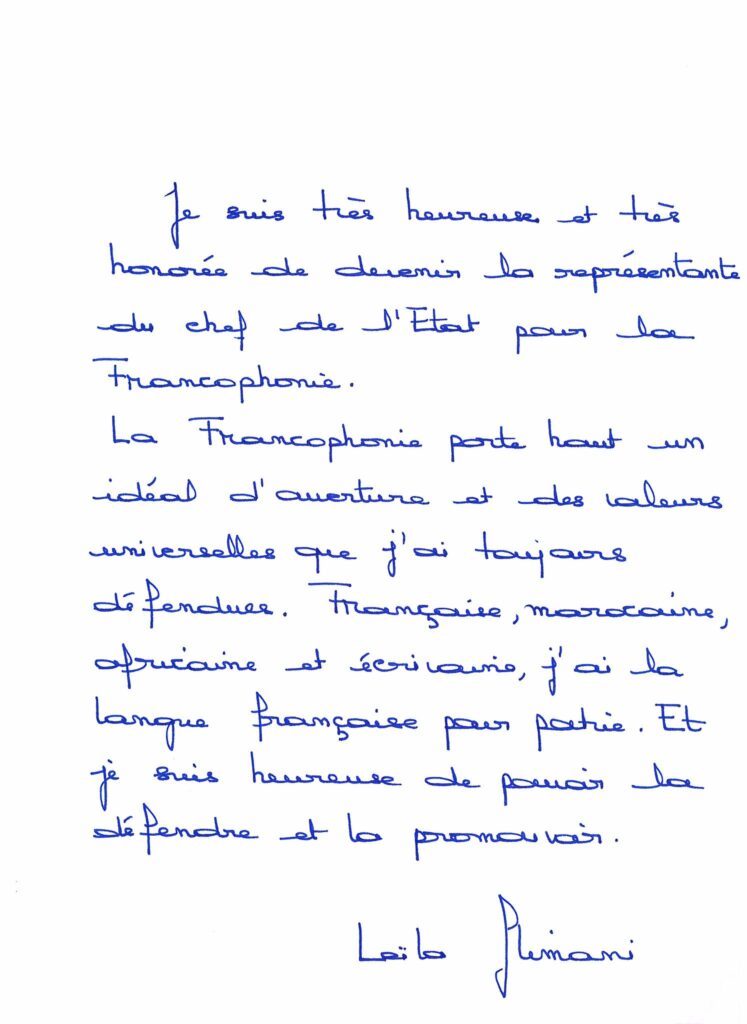

Vous êtes la représentante personnelle du président de la République pour la francophonie. En quoi consiste cette tâche ?

Leïla Slimani : Je représente effectivement la France au sein de l’Organisation Internationale de la Francophonie et défends les positions françaises à l’intérieur de cette organisation. Ma tâche consiste d’abord à changer l’image de ce terme et de cette organisation qui a beaucoup souffert du néocolonialisme, de ce qu’on a appelé la France-Afrique et d’une certaine façon, de la centralité du rôle de la France à l’intérieur de l’organisation. Essayer de faire que cette francophonie soit un objectif commun, que chacun puisse dire quelque chose. Ensuite, la défendre comme un accès au multilinguisme. Un francophone est d’abord un multilingue. Promouvoir le français, c’est aussi promouvoir les autres langues qui vivent avec le français, qui l’influencent, le transforme et inversement. Ce sont mes objectifs principaux.

Ce qui est important, c’est de désolidariser l’apprentissage du français du rapport à la France. De dire que le français est une langue malienne, haïtienne, marocaine…

Leïla Slimani

Comment promouvoir la francophonie avec la montée des tensions diplomatiques entre la France et ses anciennes colonies, le changement de langue officielle dans certains de ses pays et l’adhésion récente du Gabon et du Togo au Commonwealth ?

Leïla Slimani : D’abord, je pense que l’apprentissage des langues locales est fondamental. L’un des rôles de la francophonie est justement de les défendre, en produisant des dictionnaires et des supports pour pouvoir mieux les apprendre. J’ai vu dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, où je me suis rendu, des enfants parler plusieurs langues. À l’école, ils vont apprendre le français qu’ils ne parlent pas chez eux et chez eux, ils vont parler une langue qu’ils n’écrivent pas. Ça crée ce qu’on appelle au Maroc et dans les pays du Maghreb, « des analphabètes bilingues ». C’est-à-dire des gens qui parlent plusieurs langues, mais ne seront bons dans aucune de ces langues. Je pense donc qu’il faut mettre le paquet sur l’apprentissage des langues locales. Ensuite, ce qui est important, c’est de désolidariser l’apprentissage du français du rapport à la France. De dire que le français est une langue malienne, haïtienne, marocaine. Il faut se défaire de l’idée que c’est une langue coloniale, que nous avons bêtement subie. Cette langue est aussi la nôtre. Nous avons de très grands romanciers, de très grands poètes dont nous sommes fiers qui écrivent et s’expriment dans cette langue. Il est donc important d’en faire sienne. De ne pas avoir de complexe au fait de dire qu’elle est à nous et que, en tant que marocaine, malienne ou sénégalaise, nous parlons trois langues. Je pense que ça doit être à la fois une richesse et l’un des grands investissements des jeunesses africaines. Les jeunesses africaines ont un immense avantage par rapport aux jeunesses européennes grâce à leur plurilinguisme. Si vous partez à Dakar et montez dans un bus, vous allez entendre une personne prononcer dans la même phrase trois langues : le français, l’anglais, le wolof. C’est une immense richesse. C’est-à-dire que demain, même sur le marché du travail, ce sont des jeunes qui vont passer d’une langue à une autre avec facilité. Ce serait un immense gâchis de la part des pouvoirs locaux et publics d’enfermer les gens dans des nationalismes linguistiques.

Quel est votre rapport aux langues ?

Leïla Slimani : Plus je vieillis, plus j’aime apprendre des langues. J’ai grandi dans une maison où l’on parlait plusieurs langues dont le français et l’arabe. Petite, je parlais le berbère, mais j’ai totalement oublié parce que c’est une langue que je n’ai jamais maîtrisée à l’écrit. L’espagnol était une langue très familière puisque dans le nord du Maroc, on parle beaucoup l’espagnol et mon père était hispanophone. Ma grand-mère parlait tout le temps l’allemand, c’était aussi une langue familière. Très jeune, j’ai beaucoup aimé l’anglais. Je l’ai appris à l’école et ensuite, je l’ai pratiqué. Aujourd’hui, je lis en anglais puisque je suis présidente du jury Booker Prize. C’est devenu une langue familière comme le français. J’habite au Portugal donc j’apprends le portugais. C’est très important pour moi de vivre dans un univers multilingue. Ça enrichit d’abord mon rapport au français, ensuite ma vie.

Je pense que le seul et vrai travail d’un écrivain, c’est de trouver sa voix, sa langue. Cette langue, c’est la mienne.

Leïla Slimani

Comment travaillez-vous la langue avec laquelle vous écrivez ?

Leïla Slimani : On ne choisit pas forcément la langue dans laquelle on écrit. C’est le style que j’ai trouvé, certains l’aimeront, d’autres le détesteront, mais c’est ce qui fait ma singularité. Je suis incapable de dire où elle se situe dans l’échelle entre le classique et le non-classique. Je pense que le seul et vrai travail d’un écrivain, c’est de trouver sa voix, sa langue. Cette langue, c’est la mienne.

Vous avez publié en 2020 et en 2021 les premier et deuxième volets d’une trilogie familiale et historique. Comment est née cette entreprise ?

Leïla Slimani : Je l’ai fait maintenant parce que je sentais que c’était le bon moment. Le rapport actuel qu’a la France avec ses anciennes colonies et généralement les pays non-occidentaux est en train de se transformer. Les écrivains doivent participer à cette transformation. Je me suis lancé aussi parce que j’étais frustrée d’avoir entendu toute ma vie des gens dire que seuls les romans européens étaient universels. Après deux romans qui se passent à Paris, j’avais envie de montrer aux lecteurs qu’un personnage pouvait habiter au Maroc et être tout à fait universel, et traversé par les mêmes sentiments, les mêmes aspirations que les personnages des romans européens.

Les deux premiers tomes de cette trilogie mettent essentiellement l’accent sur le quotidien de la famille Belhaj avec entre autres le changement de statut social, les rencontres mondaines, les activités bénévoles de Mathilde sans oublier le vagabondage amoureux de Selma… Comment expliquez-vous ce parti-pris narratif dans un pays enfiévré par les luttes anticoloniales ?

Leïla Slimani : Ces sujets se sont imposés parce que je voulais raconter l’histoire de cette famille en me mettant à leur hauteur. Je voulais raconter l’histoire d’un couple profondément déchiré en raison de leurs origines, de leurs cultures et de leurs religions différentes, mais qui va essayer de maintenir sa famille, de la protéger dans un moment de conflits. Comme pour beaucoup de gens de mon âge venant d’Afrique, l’histoire de la colonisation est très obsédante pour moi parce qu’on ne m’en a pas beaucoup parlé à l’école. J’ai toujours senti un silence là-dessus. De plus, moi qui viens des deux côtés, qui suis à la fois enfant du colonisateur et du colonisé, je ne pouvais pas avoir un point de vue manichéen sur les choses. Bien sûr que j’ai eu des périodes de ma vie où j’étais dans une grande colère, dans une grande posture anti-occidentale, mais j’ai découvert l’autre versant de ma famille avec un point de vue différent sur les choses. Ça ne veut pas dire que j’y adhère, mais ça veut dire qu’on est constitué de cette histoire avec différents points de vue qui se transforment avec le temps. C’est ce que je voulais raconter, essayer d’être à la hauteur de ces personnages qui ont été inspirés par mes grands-parents et raconter leur vie durant ce moment très flou qu’a été la colonisation.

Qu’est-ce qui a changé dans votre écriture après plusieurs années de publications ?

Leïla Slimani : Je ne crois pas qu’on acquière de techniques. Peut-être que la seule différence est que quand je commence un livre, je sais que je peux aller au bout. Ce qui n’était pas aussi évident, il y a dix ans. Je commençais quelque chose et je ne savais pas si j’allais y arriver ou non. Aujourd’hui, j’en suis capable même si la peur d’écrire et le manque de confiance restent.

Je ne dirais pas que l’acte d’écrire est inné, mais c’est quelque chose qui est de l’ordre du rapport poétique au monde.

Leïla Slimani

Plusieurs années après la publication de votre premier ouvrage écrit après des cours d’écriture chez Gallimard, diriez-vous que l’écriture s’apprend ou est-il inné ?

Leïla Slimani : Je pense qu’il y a des êtres à part, qui ont une voix intérieure, un rapport au langage tout à fait particulier qui leur donne une propension, une pente vers l’écriture. Ça, c’est quelque chose qui peut surgir dès l’enfance et qu’ont en commun beaucoup d’écrivains, notamment ceux que j’aime. Mais on apprend surtout en lisant. Je pense que c’est très difficile de se mettre à écrire si on n’a jamais lu de livre. Peut-être que ça existe ou que ça a sans doute déjà existé, mais je n’ai pas d’exemple. Je ne dirais pas que l’acte d’écrire est inné, mais c’est quelque chose qui est de l’ordre du rapport poétique au monde. Ensuite, il y a une forme d’apprentissage qui passe par plein de choses : le fait qu’on vous a raconté des histoires en étant petit, le fait d’avoir lu beaucoup de livres.

Plusieurs de vos récits ont pour origine des faits divers. Qu’est-ce qui vous plaît dans le fait divers ?

Leïla Slimani : J’aime le fait que c’est l’extraordinaire qui surgit dans l’ordinaire. La banalité d’une vie qui se trouve d’un coup déchirée, brisée par un évènement hors norme. Et évidemment, à la lumière de cet évènement, on relit cette vie d’une façon différente, on perçoit des signes, des indices qu’on n’aurait pas perçus autrement.

Quels conseils donneriez-vous à ceux qui ont envie de se lancer en littérature ?

Leïla Slimani : Je leur dirais de s’asseoir, de prendre un papier et un stylo et d’écrire tout ce qui leur viendrait par la tête sans jamais se censurer.

Un dernier mot sur la littérature ? Que peut-elle ?

Leïla Slimani : Tout, et rien.