Ténor de « la littérature maghrébine libre », le romancier marocain Abdellah Taïa publie depuis deux décennies des ouvrages retraçant son parcours et celui de sa parentèle dans une société corsetée par les inégalités et l’indifférence du pouvoir vis-à-vis des pauvres. Dans ces textes à résonance autobiographique, il déploie également des intentions véristes, en racontant la vie d’hommes et de femmes devenus marginaux dans leurs sociétés d’accueil après un exil forcé des pays où les lois leur sont hostiles en raison de leur sexualité ou de leurs accointances politiques…

Trois ans après la parution de La vie lente aux Éditions du Seuil, Abdellah Taïa revient à l’occasion de la rentrée littéraire d’hiver avec Vivre à ta lumière. Un texte remarquable sur la vie et les combats de M’Barka Allali Taïa, sa mère-courage décédée en 2010. Dans ce livre écrit à la première personne, l’auteur esquisse sensiblement une « autobiographie » de celle qui n’a pu écrire mais dont les mots s’imposent à lui pour transmettre son récit de vie et celui du Maroc postcolonial. L’occasion donc de revenir sur sa littérature et ses influences dans ce premier volet d’un échange en deux parties.

Pourquoi écrivez-vous ?

Abdellah Taïa : Peut-être parce que je suis fou et que, à un moment donné, la littérature était le seul territoire où je pouvais espérer être sauvé par moi-même. C’est-à-dire que face à la folie criminelle du monde dans lequel je vivais, je me suis réfugié dans ma propre folie pour sortir des logiques et des réalités qu’on m’imposait en tant qu’homosexuel dans ma jeunesse. Puisque je ne pouvais pas avoir la force de leurs mots, il fallait bien trouver un endroit où inventer quelque chose pour soi-même. Comme beaucoup d’homosexuels dans ce monde, je pense avoir compris ceci rapidement. C’est-à-dire que dès l’enfance, on sent qu’il n’y aura pas de place, pas de lieux, ni même de personnes pour nous. L’idée n’est pas d’écrire pour que l’art vous sauve puisqu’à l’époque, je ne comprenais pas du tout ce que voulait dire ce mot, mais d’inventer quelque chose en réponse aux diktats de nos sociétés, qu’elles soient marocaines ou françaises. Je continue donc avec cette même foi que j’avais quand j’étais petit dans les années soixante-dix et quatre-vingt. J’essaie de me parler, je me regarde dans le miroir, j’invente des choses à partir de la vie. Car je crois que l’écriture ou l’art d’une manière générale ne sont là que pour prendre la vie de quelqu’un et la transformer en quelque chose pour les autres. Plus exactement, l’art est censé guérir les autres, mais certainement pas celui ou celle qui le crée. Alors, j’écris parce qu’il faut continuer de vivre malgré les difficultés. Parce qu’il faut trouver des mots d’amour et d’encouragement qu’on ne vous dit pas. Parce qu’il faut inventer à partir de soi-même quelque chose qui n’existe pas, mais qui doit exister. C’est-à-dire que finalement, on écrit parce qu’il faut bien trouver un moyen de survivre pour soi-même et pour les autres. Inventer quelque chose qui ne nous réparera certainement pas pour le donner aux autres. Donc l’écriture et les mots qui finissent dans un livre ne peuvent commencer qu’avec l’idée d’écrire la vie.

Avec une très grande acuité, vous évoquez dans vos livres les tabous (homosexualité, prostitution, pédophilie…) et contradictions (classisme, racisme, sexisme…) des sociétés contemporaines marocaine et française. Cette démarche vous a-t-elle toujours paru nécessaire ?

Abdellah Taïa : Mes livres se passent aussi bien au Maroc qu’en France. Donc les contradictions vertigineuses de la société marocaine rejoignent aussi les contradictions vertigineuses de la société française, car je n’écris pas simplement pour jeter des pierres au Maroc ou aux pays africains en leur disant de regarder la façon dont la France et l’Occident comprennent la liberté. Rien de ce que j’écris ne va dans ce sens. Ce que l’on constate malheureusement, aujourd’hui, dans les sociétés démocratiques promouvant la liberté et les droits de l’homme en se félicitant d’avoir eu des sommités intellectuelles comme Voltaire, Diderot, Marcel Proust, Shakespeare et Emmanuel Kant, c’est qu’ils vivent dans un racisme assumé, dans une invention sans cesse renouvelée de l’autre comme l’ennemi officiel de leurs valeurs. Je n’ai jamais détesté le Maroc en tant que tel. Je n’ai jamais détesté mes parents, ni mes sœurs, ni les habitants de mon quartier pour ce qu’ils sont même si malheureusement les êtres humains ne font que remplir le rôle qu’on leur demande de remplir. C’est-à-dire casser l’autre, anéantir l’autre, assujettir l’autre, l’empêcher de vivre librement, le ramener dans une petite case, le regarder de manière dégradante, et exécuter les ordres du pouvoir…

Les sujets que je soulève dans mes livres sont plus que des contradictions vertigineuses. Car je pense que les êtres humains n’ont pas assez de temps pour comprendre que le pouvoir est en train de les utiliser pour arriver à ses propres fins. C’est-à-dire, que nous vivons dans un esclavage moderne ou chacun n’aspire qu’à être le maître de l’autre et au fond, cette situation se trouve aussi bien au Maroc qu’en Éthiopie, qu’à Stockholm et Paris. Ce n’est pas parce que j’écris et publie en français que je vais m’aveugler sur les contradictions qui existent aussi en France. Mais pour répondre à votre question, je n’écris pas en soulevant des questions. Je ne commence pas à écrire avec un thème de société. Au départ de l’écriture, il y a toujours la nécessité de continuer ce que j’entends déjà dans ma tête, ce que j’invente dans ma tête en relation avec les autres. Les voix. Toujours les voix. Il y a comme un mécanisme, à la fois instinctif et très réfléchi, qui se déclenche, de lui-même. Et en écrivant cette histoire qui m’obsède, me bouleverse, me met dans tous mes états, il y a une autre chose qui se passe, d’autres thèmes qui arrivent, rentrent dans l’histoire. Les thèmes de notre monde, de notre époque. Que ce soit les marginalités, la situation des immigrés, les contradictions vertigineuses du Maroc et de la France…, tous ces thèmes s’imposent.

Ce qui me plaît chez Mohamed Choukri, c’est qu’il a pris une force très marocaine, très vive, très saignante, très belle et tragique à la fois pour la mettre en littérature.

Abdellah Taïa

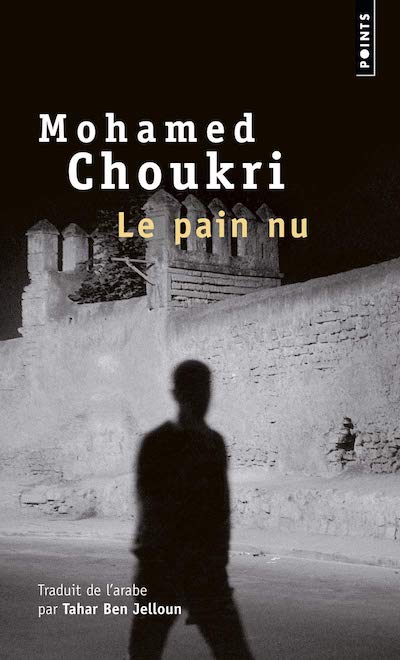

C’est une démarche que nous retrouvons également chez Mohamed Choukri, l’auteur du livre Le Pain nu que vous estimez.

Abdellah Taïa : Ce qui me plaît chez Mohamed Choukri, c’est qu’il a pris une force très marocaine, très vive, très saignante, très belle et tragique à la fois pour la mettre en littérature. Il a pris quelque chose qui dévore la vie, qui l’asphyxie, la tue, la ressuscite puis l’embellit, pour la jeter dans la littérature. C’est-à-dire que, quand on lit Mohamed Choukri, on a la fausse impression qu’il n’a fait aucun travail mis à part se servir des mots qu’on entend dans la rue marocaine pour les mettre dans ses livres, sans le filtre de la belle phrase littéraire, qui, au lieu de vous bouleverser, vous endort à force d’expressions oiseuses.

Alors que dès qu’on lit, sans discrédit, ces mots, qui sont des mots que j’ai toujours entendus autour de moi, on s’aperçoit qu’il les a pris remplis d’une violence quotidienne et d’une beauté. D’une réalité prostitutionnelle, d’un vomissement du pouvoir, des insultes proférés ci et là aux parents, aux gouvernants, au roi, à Dieu. En soi, tout ce que l’on entendait tous les jours au Maroc, mais qui était effacé dès qu’on arrivait à la littérature, sous prétexte que ça ne comptait pas. Lui, il les a pris dans leurs réalités noires, bouleversantes, dérangeantes mais aussi sublimes, pour les mettre dans ses livres sans passer par le filtre de la belle phrase littéraire. Faisant ce geste, il est entré dans les cœurs de tous les Marocains, car même ceux qui ne savaient pas lire ont compris le geste littéraire qu’il avait fait et qui était connecté à leurs réalités. Il n’a pas joué à l’écrivain pédant prenant la pause pour dire aux gens qu’il allait raconter ce qu’ils étaient en train de vivre, car il les comprenait mieux ou aimait mieux la liberté et la transgression. Il est resté au niveau de la transgression qui se passait déjà dans la réalité quotidienne, et les gens ont compris ce message. Même lorsqu’il y a eu un scandale au niveau de ceux qui tiennent le pouvoir ou de certains bourgeois, les Marocains ont compris sa démarche. C’est un grand auteur qui a influencé tous les artistes, y compris moi, même si je n’ai jamais cherché à être sous son influence.

Le scandale suscité à la publication du roman est-il lié à l’utilisation de l’arabe classique, langue d’écriture de Mohamed Choukri ?

Abdellah Taïa : C’est un arabe classique mélangé avec des mots de l’arabe marocain. Malaxé avec tout ce qui s’invente quotidiennement dans cette langue-là par les pauvres, les prostituées et les voleurs, etc. Les gens qui font avancer le langage et l’enrichissent de mots nouveaux considérés comme sales, indignes. C’est un arabe classique totalement explosé par les subversions de la réalité des pauvres Marocains, donc ce n’est pas du tout dans le respect de la langue arabe classique. Je pense que c’est en cela que tous les Marocains se reconnaissent dans Le Pain nu. C’est qu’il a compris qu’il ne fallait pas essayer d’édulcorer la réalité, mais de la prendre telle qu’elle est, et la mettre dans la littérature. C’est ce qui fait la puissance de son geste. Même si, intentionnellement, je n’ai pas essayé de le copier, ce geste qu’il a fait est arrivé jusqu’à moi, et quand je me suis mis à écrire, tout est aussi sorti. Car j’ai compris très tôt grâce à lui que ces sont les histoires et les imaginaires du monde dans lequel j’ai vécu et grandi que je devais écrire. Mohamed Choukri est l’écrivain le plus grand que le Maroc ait connu.

Parmi les thèmes récurrents de votre littérature, se situe la question de l’exil liée aux persécutions, et aux quêtes de subsistance ou de liberté. Un sujet également lié à votre vécu, il me semble…

Abdellah Taïa : Je crois que tout être humain comprend ce que veut dire le déplacement, et le fait de ne pas se sentir bien là où on naît tout en étant attaché à cet endroit. Tout être humain à un moment donné, ne serait-ce qu’une fois par mois, quitte le lieu de sa naissance pour errer quelque part. Le fait d’être homosexuel a fait de moi un habitué de cette stratégie puisqu’il n’y a aucune de possibilité de vivre là où je suis né, ni celle d’aller ailleurs pour vivre ou survivre. Donc, régulièrement, je sors, j’erre dans les rues, des fois, je cherche le danger, je veux me noyer, mourir souvent. Je finis dans les mausolées de singes, je parle avec des prostitués, moi-même, j’ai eu à me prostituer, je pleure, je cherche la lumière, et la trace de ce que d’autres hommes ont fait. Quand j’arrive à l’écriture, les histoires que je vais raconter suivront ce chemin. Tous mes livres parlent d’errance, même les micro-nouvelles parlent de ce chemin que je viens de décrire, de cet état d’attachement, de détachement, d’aller et retour, et du fait de ne pas avoir de place.

Alors évidemment, d’un point de vue intellectuel, je peux expliquer la question de l’errance comme étant une réponse à l’oppression du pouvoir. L’errance, en tant que seule voie possible pour échapper aux diktats. Pour ne pas laisser les autres vous abattre, vous mettre dans des cases, des prisons. C’est une forme de résistance politique que d’échapper à ceux qui veulent vous mettre dans des cases, mais cette errance, elle est tout aussi salutaire que problématique. Parce que l’on ne peut pas passer toute sa vie seul, car en tant que personne, on a besoin d’amour et de l’autre non pas pour vous soulager, mais pour vous rappeler ce que vous êtes en tant qu’humain. On ne va pas vers les autres uniquement parce qu’ils nous veulent du bien, mais parce qu’ils ont en eux quelque chose qui nous rappelle notre existence. L’exil dans mon cas à moi est forcément lié à l’homosexualité, mais dans cet exil et ce qu’il a engendré comme conséquences dans ma vie, il y a aussi les conséquences pour les autres, pour ma mère, pour mes sœurs, qui, elles aussi, vivent la même chose que moi sans être homosexuelles. Ce n’est pas parce que j’ai atterri en France et que j’écris des livres que je ne peux pas voir les conséquences de mon exil sur ceux qui sont restés là-bas. Je ne peux ignorer également ceux qui s’exilent, mais qui ont beaucoup moins de chance que moi, ici à Paris, ou ailleurs en France, car je vois comment on les traite. Donc, certes, il y a l’exil lié à ma personne, mais il y a toujours l’exil des autres.

Justement, dans Un pays pour mourir, Zahira, l’une des protagonistes du roman relate joyeusement son amour pour Paris. La ville où elle voulait « apprendre libre le monde ». Ce désir de liberté tant espéré par les personnages de vos livres est-il encore permis à cette période où l’Europe durcit les conditions d’accueil des migrants ?

Abdellah Taïa : Je ne pense pas que les personnes qui continuent de venir en Occident soient idiotes ou incapables de réfléchir sur le monde. Elles savent très bien pourquoi elles viennent ici. Elles savent la situation politique des pays où elles sont nées, des dictatures qu’on leur impose. Elles savent les conditions dans lesquelles elles seront accueillies et traitées en Occident. C’est-à-dire qu’elles ne se font pas d’illusions. Mais l’être humain étant ce qu’il est, il faut bien qu’il trouve un endroit pour survivre. Ce qui est scandaleux dans la situation des migrants, c’est l’attitude des pays occidentaux. Comment cette partie du monde qui passe son temps à donner des leçons au reste du monde peut-elle se montrer sans cœur ? Comment cette partie du monde peut-elle continuer à croire qu’elle a la légitimité de promouvoir des valeurs qu’elle bafoue depuis longtemps ? Je vais vous dire une chose : même si l’on ferme les frontières, des gens continueront de venir, car la force humaine est plus forte que tout. C’est ça le malheur. Car au départ, on ne voit pas les gens ni ce qu’ils peuvent apporter d’énergique. On ne voit pas la beauté de ces immigrés. La générosité avec laquelle ils viennent s’offrir à ce monde qui ne veut pas d’eux. Le don de soi qu’ils ont. La vie palpitante qu’ils ont, puisqu’ils ne prennent pas encore d’anxiolytiques. Ils ont une énergie vitale incroyable qui peut nourrir l’Occident, qui leur demande de rester chez eux. C’est cette vie palpitante qui s’impose à eux, même dans les endroits les plus hostiles, que moi, je choisis de voir et de raconter. Dans Un pays pour mourir, il n’y a rien d’autre que cette histoire. Tous ces personnages savent que l’Europe ne veut pas d’eux, ne les reconnaîtra pas à leur juste valeur, mais ça ne les arrête pas pour inventer d’autres formes de vie, d’autres poésies, d’autres liens entre eux. Ce livre parle de cela. Il montre des immigrés, mais qui ne sont pas traités dans l’incapacité que le monde leur impose. Ils sont totalement fiévreux, poétiques, incendiaires. Ils sont capables de critiquer ouvertement l’Occident ainsi que leur pays. Ils sont capables de vomir sur l’Occident et d’inventer des liens humains entre eux. En tant qu’auteur, je leur donne tout cet espace qui s’appelle le livre pour qu’ils disent et révèlent la beauté qu’ils ont en eux. Je ne les transforme pas en petits personnages comme la société. Ils sont au contraire grands, magnifiques. Ils atteignent le statut de légende en étant au cœur de Paris. C’est-à-dire que ces voix qui ne trouvent aucune représentation ni dans les médias français, ni même dans la littérature française, moi, en tant qu’écrivain, marocain, africain, musulman, arabe, gay, je leur donne, car j’ai un devoir vis-à-vis d’eux. Celui de transformer cette pauvreté de regard qu’on les gens à leur égard. Ces regards compassionnels, miséreux, misérables, pour raconter d’autres histoires. Une des choses qui me fait le plus plaisir en ce moment en France, c’est de voir que face à toute cette hostilité déclarée aux immigrés et aux migrants, il y a des voix qui sortent, qui veulent dire la réalité de leurs vies en France et ils le disent ouvertement, comme Mohamed Choukri a écrit Le Pain nu, c’est-à-dire cash. Et ça, on en a besoin. Car tous les gens qui sont dans ce livre existent. Je n’ai rien inventé.

Je voulais que Mounir, le personnage du livre, ait cette chance d’entendre une parole vraie. Une parole au-delà de tous les enjeux souvent stupides de notre époque.

Abdellah Taïa

Dans La vie lente paru en 2019 aux Éditions du Seuil, vous évoquiez l’inimitié naissante entre deux voisins précaires et amis. Une situation qui pousse Madame Marty à appeler la police pour arrêter Mounir, qui sera soupçonné d’accointances avec les djihadistes. Quel est le message de ce roman ?

Abdellah Taïa : Ce roman se passe dans la France post-attentats de 2015. Son message est très simple. Il se trouve dans le chapitre qui s’intitule « Fin 1 ». Dans un moment de désarroi et de doute, Simone Marty a effectivement appelé la police pour arrêter Mounir, son voisin arabe. Tout le roman raconte le brouillage qui se passe dans les vies de ces deux personnages après l’arrivée de la police et son regard qui réduit tellement les choses. Puis, à la fin du livre, Simone Marty va quand même trouver l’énergie nécessaire et la bonté en elle pour parler vrai, avec le cœur vrai, à ce jeune Arabe désenchanté, perdu en France. J’ai écrit ce livre pour arriver à ce moment-là : la « Fin 1 ». Je voulais que Mounir, le personnage du livre, ait cette chance d’entendre une parole vraie. Une parole au-delà de tous les enjeux souvent stupides de notre époque. Une parole humaine et une vérité humaine qui reconnecte avec l’essentiel. Madame Marty n’arrivait pas à comprendre ce qui arrivait à Mounir, elle ne le voyait soudain que comme une menace pour elle et pour la France. Puis, quand Mounir revient du commissariat où il a été longuement interrogé, elle fait un geste vers lui. Elle laisse une soupe devant la porte de l’appartement de Mounir. Et plus tard, elle se met à lui parler. Des mots qui confrontent Mounir à ses démons et à ses illusions. Des mots comme une main tendre qui comprend, qui caresse mais qui ne se cache pas devant la réalité à dire. La réalité de Mounir en France. La Vie lente ne parle que de cela et de rien d’autre.

Le monde occidental nous impose d’être libre et émancipé et nous pousse en même temps à nous affronter, à être constamment les uns contre les autres, nous détruire. Le livre parle de ces pièges, de ces impossibilités, de cette lobotomisation (si je peux dire). Et, malgré tout cela, cette noirceur entre nous de plus en plus grande, je voulais aussi arriver à une forme de beauté. De poésie, de suspension, entre les personnages. Que chacun porte enfin l’histoire de l’autre. Écoute l’autre. Vraiment et sincèrement. En espérant une réconciliation… La vie lente est un commentaire sur la France d’aujourd’hui, post-attentats. C’est un livre qui a été écrit avec cette intention assumée.

Votre littérature est donc également politique ?

Abdellah Taïa : Bien sûr que mes livres sont politiques. Ils parlent des marginaux au Maroc comme en France. Ils mettent au centre les LGBTQ+. Ils défendent ceux et celles qu’on n’entend pas. Ils parlent aussi bien du roi Hassan II que du racisme, des sacrifices de ma mère que du silence criminel du pouvoir. Ils parlent de nos rêves solitaires, de nos tentatives vaines, de notre écrasement par le système capitaliste. De nos rêves beaux malgré les échecs. Ils parlent aussi de sexualité d’une manière directe, crue et poétique. Ils parlent de notre monde d’aujourd’hui et interroge sans cesse le passé colonial. Je suis gay. Un écrivain marocain gay. Et rien que cela, ce statut, est en soi hautement politique.

À chacune de vos publications, vous explorez un genre littéraire différent (le roman épistolaire, le monologue intérieur…) pour raconter vos histoires. Quelle place occupe la forme dans votre littérature ?

Abdellah Taïa : Une histoire en elle-même n’a aucune importance, aucun intérêt si on ne trouve pas la bonne manière de l’écrire. Pour commencer, il faut repérer ce qu’on veut raconter dans le livre, car on ne peut pas tout raconter d’une histoire. Il faut être précis. Très précis en choisissant un détail qu’on met à côté d’un autre détail jusqu’à ce qu’on finisse par trouver la bonne structure. La forme est très importante pour moi. Même s’il y a un côté très intuitif dans l’écriture, je dois avouer que je n’écris jamais un livre à l’improviste. Tous les livres que j’ai publiés jusqu’à présent ont pris beaucoup de temps avant de sortir, et même d’être écrits. Un pays pour mourir paru en 2015 est un livre auquel je pensais depuis 1999. J’ai commencé à travailler sur La vie lente (2019) en 2011. Le jour du roi pour lequel j’ai obtenu le Prix du Flore en 2010 est une histoire qui n’a cessé de me hanter depuis que je suis adolescent. Je pense aussi que mes livres quand ils sortent, au-delà de ce qu’ils disent, racontent un peu de moi, de mon corps, de la manière dont j’ai traversé le temps, et les épreuves. Car au fond, l’écrivain n’est là, dans la vie, dans les années, dans le temps, que pour finir dans un livre. Il n’est qu’un corps dans lequel passe toute une matière pour finir dans le livre.

Lire aussi : «Vivre à ta lumière », le livre de la mère et du fils Taïa

Quid du corps dont vous parlez ?

Abdellah Taïa : Je crois que quand j’écris, il y a toujours le corps. Je ne choisis même pas de l’introduire, il s’impose à moi. Ça vient du fait que j’ai passé l’essentiel de ma vie dans une famille très pauvre habitant dans un minuscule trois pièces avec dix personnes autour de moi. Il y avait une chambre pour le père. Une chambre pour le grand frère. Et l’autre chambre pour les six filles, ma mère, mon petit-frère et moi. Donc j’ai passé une bonne partie de ma vie au contact du corps des autres, jour et nuit. Ce n’était pas vraiment de la promiscuité, mot que je déteste, car il est dans le jugement. En revanche, je crois que j’ai eu la chance et le bonheur de ne pas avoir été un corps totalement seul, et isolé. Certes, je n’ai pas été compris, ni protégé, à cause de mon homosexualité, mais en tant qu’être humain, je n’ai pas été privé du contact des autres, même silencieux. De ce fait, mon rapport au monde, c’est celui qui se passe en contact avec le corps des autres, avant même de leur parler, de chercher à les comprendre. D’ailleurs, pour moi, les mots sont toujours problématiques. Je ne fais pas totalement confiance aux mots. Tout le monde peut très facilement les manipuler, les dénaturer, les remplir de fausseté et de haine. En revanche, je fais entièrement confiance aux corps et à ce qu’ils disent sans passer par les mots, à ce qu’ils disent de nous.

Ce rapport au corps est assez paradoxal dans une société où il n’y a pas beaucoup de liberté pour les individus et où jusqu’à aujourd’hui, il y a des lois qui emprisonnent et empêchent d’exister. Car politiquement, les gens qui nous gouvernent au Maroc nous maintiennent dans un asservissement qui va dans le sens de leurs intérêts. Heureusement que cela ne nous a pas empêchés de créer des vies entre nous. La vie des corps silencieux ou brisés par la société est une vie intense. Nos corps crient, se révoltent, luttent comme ils peuvent. Ils exultent et jouissent malgré les limites répressives de la loi, les diktats de la société machiste, de la religion… Ils ne cherchent pas à vivre avec la bénédiction du pouvoir. Ils s’en passent, de cette bénédiction, et font la vie entre eux. C’est ce que j’essaie toujours de transmettre dans mes livres. Dès que je me mets à écrire, tous ces corps, qui ont eu une vie extrêmement intense, incendiaire, dérangeante, viennent avec moi dans mes mots et dans le rythme de mes phrases. Je ne les rejette jamais. Je suis toujours ravi d’être accompagné par eux dans cet espace généreux qu’est la littérature. Ma littérature est donc aussi une littérature de corps.

Et le cinéma (omniprésent dans vos textes) ?

Abdellah Taïa : Il y a dans le cinéma quelque chose de beaucoup plus démocratique que dans la littérature. Enfant, je voyais les livres comme quelque chose d’inaccessible pour les pauvres que nous étions. Alors que les films, notamment égyptiens, qui étaient diffusés les vendredis soir, ont toujours été présents dans notre vie. Ce sont ces films qui m’ont bouleversé pour qu’il y ait cette passion. Ils m’ont appris à exprimer l’amour, à dialoguer, à séduire, à danser… J’ai l’impression que tout ce qui constitue un film me bouleverse immédiatement. C’est ce que l’on voit dans mes livres. À part pour L’homme blessé, Infidèles et Un pays pour mourir ou j’ai sciemment intégré quelques films à la structure du livre pour faire passer un message, la plupart du temps, les films finissent par sortir comme une suite de la phrase que j’écris. Ils s’imposent à moi.

Mon rêve était d’ailleurs de devenir réalisateur. C’était mon unique projet. Je n’ai jamais dit à qui que ce soit que j’allais devenir écrivain, mais très tôt, je disais vouloir devenir réalisateur. Certains s’en moquaient puisque c’était un désir inaccessible, mais je m’en fichais. Après avoir étudié la langue et la littérature françaises à Rabat, les avoir maîtrisées, je suis venu en France pour pouvoir passer le concours de la FÉMIS. Le cinéma est très important dans ma vie. C’est peut-être même le moteur de ma vie, en dehors de ma mère et de ma famille. Je peux vivre sans lire. Mais je ne peux pas vivre sans voir de films.

Je crois que les livres et généralement l’art ne nous révèlent rien. Ils ne font que conforter, renforcer une intuition que nous avons tous en nous.

Abdellah Taïa

Vous avez entamé en 2003, une thèse de doctorat inachevée sur le roman libertin et Fragonard. De quelle manière la littérature libertine française et les toiles du peintre susnommé ont-elles influencé votre écriture et votre rapport à la sexualité ?

Abdellah Taïa : Ils n’ont eu aucune influence sur moi parce que je n’ai pas attendu l’art français pour comprendre la vie. Comme tout être humain, j’ai compris la vie dans la vie. La vie par la vie. Très tôt, j’ai compris ce qu’il fallait faire pour m’en sortir et ne pas devenir la victime que la société était en train de faire de moi avec les viols et les discriminations. J’ai compris qu’il fallait développer une intelligence pour m’en sortir. Incarner un personnage, devenir hypocrite, mentir, alors je l’ai fait puisque je n’avais pas le choix. Parmi les stratégies que j’avais développées, il y avait l’apprentissage et la maîtrise de la langue française. Au Maroc, c’était la langue des riches, du pouvoir, du Palais et de sa cour. J’ai compris que c’était elle qui allait me permettre de m’élever un petit peu socialement. J’ai donc étudié la langue et la littérature françaises avec un grand sérieux. Au département de littérature française de l’Université Mohamed V, j’ai écrit un mémoire de Maîtrise sur Guy de Maupassant. Puis un autre mémoire, de DEA, sur Marcel Proust. À Paris, à la Sorbonne, j’en ai fait un troisième sur Les Égarements du cœur et de l’esprit de Crébillon fils et un dernier sur Le Paysan parvenu de Marivaux. En 2003, j’ai commencé une thèse de doctorat sur le grand peintre Fragonard, que je vénère, et sur son rapport au corps et à la sexualité. Mais je suis rentré en 2004 dans des problèmes de renouvellement de papiers, alors je n’ai pas terminé la thèse. Entre 2003 et 2010, j’ai survécu avec des récépissés de trois mois en France. La dure réalité de l’immigration a donc fait que j’ai renoncé à ma thèse de doctorat, mais aussi au rêve de devenir professeur dans une grande université française. J’ai vu que je n’y arriverais pas alors j’ai décidé de m’en sortir autrement, par le haut, en devenant écrivain…

Je crois que les livres et généralement l’art ne nous révèlent rien. Ils ne font que conforter, renforcer une intuition que nous avons tous en nous. Je ne peux pas dire que j’ai appris à faire l’amour ou à séduire parce que j’ai lu tel livre ou vu tel film. Je ne pourrais pas dire que les peintures de Francis Bacon, qui me bouleversent, m’ont appris à être radical. Non. Toutes les œuvres d’art me bouleversent, mais ne changent rien en moi. Ce qui a changé quelque chose en moi, c’est ma mère, quand elle se bagarrait avec mon père et avec la société pour qu’on survive et qu’on ait à manger chaque jour. Ce sont les prostituées de mon quartier à Salé, et la manière dont elles trouvaient leur place avec nous, malgré les insultes qu’on leur jetait et la haine qu’on déversait sur elles. Ce sont les ivrognes qui passaient leurs nuits à nous empêcher de dormir et à nous divertir avec leurs cris, leurs bagarres et leurs histoires obscènes. Ce sont ces choses, ces gestes, qui se sont passés dans la vraie vie, qui m’ont poussé à inventer à mon tour quelque chose. Pour sauver ma personne et mon corps. Sauver le monde, les autres, avec moi.

La littérature peut-elle réellement sauver quelqu’un ?

Abdellah Taïa : Absolument. C’est un changement qui se passe de façon beaucoup plus profonde, beaucoup plus invisible pour celui ou celle qui écrit. Quelqu’un qui écrit un livre est dans un espace de révolution. J’en suis convaincu. Il est dans un état où il peut aller au fond des choses, loin de tous les discours médiatiques simplistes qu’on nous impose partout. Je pense profondément que, comme pour les films égyptiens et arabes qui m’ont aidé à comprendre ma famille et le monde, appris à être radical et tendre, à la fois quelqu’un capable de s’indigner et de renverser la table tout comme de tendre la main, mes livres aident plein de jeunes LGBTQ+ au Maroc, en Afrique, et même ailleurs. C’est un peu prétentieux de le dire ainsi, mais j’en suis convaincu.

Comment qualifierez-vous votre travail littéraire ?

Abdellah Taïa : C’est un travail de voix. Quand j’étais petit, l’une de mes sœurs était souvent possédée par un djinn. Les djinns sont pour nous quelque chose de réel et non métaphorique. Cet esprit, qui s’emparait de la voix de ma sœur et parlait à travers elle avec une voix différente, m’a toujours fait peur et impressionné. Lorsque je suis devenu écrivain, j’ai été à mon tour possédé par des voix. Sans exception, tous mes livres sont des livres de voix. Aucun d’entre eux n’est écrit à la troisième personne. C’est ma voix et les voix à l’intérieur de ma propre voix. C’est-à-dire, ces voix pauvres, exilées, avec toutes leurs sexualités, et toutes leurs transgressions pour devenir elles-mêmes. Et libres.

Même si elle est écrite en langue française, ma littérature est totalement fondée et à l’image de ce premier milieu. Le fait qu’elle se passe en langue française ne l’a d’ailleurs pas altérée puisque je suis encore un écrivain et un être humain arabe, musulman, africain, encore et toujours possédé par ses racines…