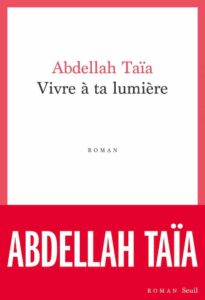

Deuxième volet du diptyque littéraire débuté avec « Celui qui est digne d’être aimé », le nouvel ouvrage d’Abdellah Taïa dresse un portrait circonstancié de sa mère et de ses combats dans le Maroc d’avant et après la colonisation.

Vivre à ta lumière n’est pas un énième livre sur la figure de la mère en littérature. Le lire suppose d’ailleurs de mettre de côté toutes ses connaissances sur le sujet, tant l’auteur s’en éloigne pour proposer un récit dissemblable où la principale voix qui résonne, tout au long du texte écrit à la première personne, est celle de sa mère : M’Barka Allali Taïa. Une femme marocaine se battant résolument contre les écueils quotidiens pour survivre dans une société hantée par les inégalités économiques, la difficile cohabitation entre les indigènes et les Français, la mainmise du pouvoir monarchique sur les richesses, et l’assassinat de ceux voulant à tout prix libérer le peuple de la corruption des élites. Ces thématiques s’imposent à travers la trajectoire de cette femme qui nous fait partager son récit de vie sous la plume incandescente de son fils devenu « co-auteur » d’une autobiographie poignante, qui ne verse pas dans l’idolâtrie observée dans les textes d’Albert Cohen et de Romain Gary. Entretien avec Abdellah Taïa.

Vous publiez à l’occasion de la rentrée littéraire d’hiver, Vivre à ta lumière. Un roman racontant la vie et les combats de M’Barka Allali Taïa, votre mère décédée en 2010. Comment ce texte est-il né ?

Abdellah Taïa : Écrire et publier ce livre est un devoir que je devais accomplir depuis longtemps. C’est un devoir vis-à-vis de ma mère, M’Barka Allali Taïa, décédée en 2010. J’ai écrit tellement de livres et ne pouvais pas ne pas consacrer tout un livre à cette femme qui est une légende, un mythe. Une mythologie pour moi en tant qu’être humain qui se construit et trouve des sources d’inspiration dans la vie pour résister et survivre. Tout vient de cette femme-là. Je pense que j’ai tardé à lui consacrer un livre. Je suis dans la littérature depuis de nombreuses années. J’ai écrit sur des gens qui ne le méritaient pas. J’ai été généreux avec des gens qui ne le méritaient pas, mais pas assez avec ma mère de son vivant. Il était temps de revenir sur son parcours et ses combats. Cette femme venait de la campagne, était analphabète et pourtant elle avait tout compris au monde. Elle a accouché de 11 enfants qu’elle a nourris, bercés et à qui elle a appris la vie. C’était une vraie héroïne. Elle a quitté le désert pour habiter le centre du Maroc, à Rabat. À elle seule, elle a construit sa maison pendant plusieurs années. Elle avait toute une famille à gérer, mais n’a jamais abdiqué. Et pourtant, elle n’a jamais obtenu de son vivant la reconnaissance qu’on lui devait, et ça, c’est quelque chose qui me pèse sur le cœur. Pourquoi n’ai-je pas été aussi présent dans sa vie ? Pourquoi n’ai-je pas autant fait pour ma mère ? Il ne s’agit pas d’argent, mais de temps à lui consacrer. En discutant avec elle. En l’interrogeant sur sa vie. En étant curieux et généreux dans l’attention qu’on porte aux êtres. Je ne détestais pas ma mère et ma mère ne me détestait pas, loin de là, mais je trouve que j’ai été ingrat comme plein d’enfants par rapport à leurs parents. Certes, nos parents ne comprennent pas toujours ce que ça fait d’être LGBT, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut les renier et oublier les difficultés qu’ils ont eues à affronter pour nous. Les humiliations de la société, de la police, des riches, du pouvoir, des voisins, etc. Ils se sont occupés de nous malgré une hostilité ambiante.

Ma mère a accompli tellement de choses qu’il me fallait en tant que fils reconnaître tout cela dans ma littérature. Si la littérature a d’ailleurs un sens, il faut qu’à un moment donné l’écrivain fasse « le livre de sa mère ». Il se doit de la porter dans sa littérature comme elle l’a porté dans son ventre.

L’idée d’écrire le livre a mûri lors de ses funérailles en août 2010. J’étais avec plusieurs de mes sœurs lorsque tout à coup l’une d’entre elles s’est mise à parler et à raconter les événements qu’il y avait eu dans sa vie. Notamment l’histoire de son premier mari envoyé par la France faire la guerre en Indochine, où il mourra. Une histoire que je ne connaissais pas. C’est alors que j’ai compris sa force et à quel point sa vie avait été bouleversée par la guerre d’Indochine. Non seulement sa vie avait été bouleversée, mais il fallait qu’elle oublie cette histoire pour s’inventer rapidement une autre vie, un autre destin puisqu’elle avait été rejetée par tout le monde. Par son père qui s’était vite débarrassé d’elle après son remariage, suite au décès de sa mère. Par son époux parti faire la guerre en Indochine pour tuer des gens qu’il ne connaissait pas, mais aussi par sa belle-famille lui refusant les indemnités envoyées par la France. C’est pourquoi je me suis dit qu’il fallait écrire tout un livre sur ma mère et lui donner les possibilités de raconter elle-même, avec sa voix, ses tragédies et les stratégies qu’elle a déployées pour s’en sortir.

Justement, ce texte, écrivez-vous dans la page de dédicace, « vient entièrement d’elle ». Son héroïne Malika, « parle et crie avec sa voix». Dans quel genre se situe-t-il ?

Abdellah Taïa : Ce livre est purement autobiographique. Je ne suis qu’un corps à travers lequel ma mère passe pour livrer son parcours et ses combats. Sa résistance dans ce monde. C’est cela le but. Et c’est ce qui est bouleversant et singulier. Elle n’a pas besoin de ma voix pour raconter son histoire, sa grandeur ; sa voix à elle suffit.

Pourquoi faites-vous le choix de l’écriture « autobiographique » pour raconter la vie des vôtres et à travers eux dépeindre la société marocaine ?

Abdellah Taïa : La raison est très simple. Il y a chaque jour des histoires très belles et bouleversantes qui sont racontées en Afrique et qui concernent des gens que nous connaissons, que nous aimons. J’ai grandi dans ce monde peuplé d’individus qui ont l’art de raconter la vie de leur voisinage, de leurs enfants, de la famille, et même l’histoire de leur pays par l’oralité. Ces gens-là m’ont envahi, m’ont appris à raconter des histoires aussi. Des histoires vraies qui ne demandent qu’à être partagées. C’est un besoin urgent aujourd’hui. Nos histoires doivent être racontées comme elles sont, et non pas dans l’attente qu’elles suscitent chez les lecteurs en Occident. Il est temps de les écrire dans leur logique à elles, dans leurs saveurs à elles, et non pas de les transformer pour que certains lecteurs se disent : enfin, elles sont dignes d’entrer dans la littérature. Cela ne m’intéresse pas, car je sais que nos histoires sont extraordinaires. C’est pourquoi l’écriture autobiographique s’impose à moi en tant que témoin de toutes ces belles histoires, souvent en rapport avec le pouvoir. Ce n’est même pas une question de choix. Je me dois de les écrire telles qu’elles sont. C’est ce que j’ai toujours fait dans mes livres.

Vivre à ta lumière s’inscrit-il dans la même lignée que vos précédents ouvrages ?

Abdellah Taïa : Oui, le livre est aussi un portrait fragmentaire de la société marocaine actuelle, puisqu’il s’arrête à la mort du roi Hassan II. Le personnage de Jaâfar annonce d’ailleurs la manière dont la jeunesse marocaine sera traitée de 1999 à aujourd’hui. Mais je dois avouer qu’en dehors de faire un portrait du Maroc pendant et après la colonisation, ce qui m’intéressait, c’était de laisser la parole à cette femme pour qu’elle s’exprime sans passer par son fils, l’écrivain, Abdellah Taïa qui souhaite écrire « le livre de sa mère ». C’est elle-même qui raconte son œuvre dans le temps et les lieux où elle se passe, et à travers cela s’imposent les hantises de la société marocaine postcoloniale (pauvreté exacerbée, lutte des classes, cohabitation difficile entre les indigènes et les Français, pouvoir aux mains des riches…). Le livre est très personnel. Chaque chapitre colle à la vie de ma mère. J’espère que d’autres mères se reconnaîtront dans ce roman, et dans l’autobiographie de cette femme qui fait tout pour survivre face aux injustices qu’on lui fait subir. Elle n’est jamais dans la victimisation. Elle ne se plaint pas. Elle ne fait que dire son parcours. C’est une femme forte, intelligente, courageuse. C’est elle-même qui a séduit son mari au marché et quand il décède, lui organise symboliquement des funérailles. C’est elle qui empêche sa fille de devenir la bonne d’une Française, car elle veut un autre avenir pour elle. Les échanges qu’elle a avec Jaâfar sont quasiment une histoire d’amour. Elle le comprend même si celui-ci veut la tuer. Elle sait qu’il a été sacrifié par le pouvoir marocain. Elle sait la façon dont le pouvoir marocain sacrifie le peuple, trahit le peuple.

Comment concevez-vous cette trahison du peuple par le pouvoir marocain ?

Abdellah Taïa : C’est simplement parce qu’ils veulent garder les richesses pour eux et maintenir les gens dans la pauvreté et l’analphabétisme. Pour cela, ils les maintiennent dans l’ignorance de leurs droits. Je crois d’ailleurs qu’au moment de la mort du roi Hassan II en 1999, il y avait 63 % d’analphabètes au Maroc. C’est incompréhensible. Le peuple marocain avait un espoir à travers le grand Mehdi Ben Barka, mais ce dernier a été assassiné. Le personnage de Jaâfar est là justement pour incarner ces gens qui ont été trahis par le pouvoir marocain et les riches. Il ne vole pas par envie, mais parce qu’il n’a pas d’autre choix. Mais surtout, il n’a plus peur de retourner en prison.

Toujours à travers ce personnage, le livre dénonce les conditions d’emprisonnement au Maroc et la manière dont la prison censée transformer les individus en êtres socialisants fait d’eux des délinquants et criminels récidivistes…

Abdellah Taïa : J’ai grandi à côté d’une prison qui a été construite sur un terrain où je jouais enfant avec mes camarades. Au fil des ans, ceux avec lesquels j’ai grandi et jouais sur ce terrain se sont retrouvés dans cette prison appelée Zaki. Le livre de ma mère me permet d’aborder ce sujet et de le dénoncer. C’est-à-dire que depuis 1999, il y a eu comme un tsunami. Les jeunes garçons pauvres poussés à la criminalité ou à la délinquance par le pouvoir, sont envoyés dans les prisons pour des sentences d’un, de deux, ou de trois ans. Dès qu’ils en sortent, la société ne veut plus d’eux. Ni leur faire confiance, ni leur donner une deuxième chance. Ils n’ont droit à plus rien du tout. C’est ce qui pousse le personnage de Jaâfar à dire qu’ils ne veulent pas de lui, et donc il souhaite revenir à la prison puisque là-bas, il s’est constitué un réseau de tendresse, certes violente, mais là-bas, il a ses habitudes et quelqu’un qui l’aime. C’est une histoire mélodramatique mais vraie. Il n’y a aucune fantaisie lorsqu’on entend son désir de retourner à la prison. Il le dit par rapport à tous les embûches, à tous les obstacles qu’on met devant les gens comme lui dans la vraie vie, dès qu’ils sortent de la prison. C’est quelque chose qui fait de la peine.

Le personnage de Jaâfar est aussi là pour confronter la mère à d’autres questions : qu’est-ce que la société ne fait pas pour ses enfants ? Qu’est-ce que les mères ne font pas pour protéger leurs enfants, notamment leurs fils homosexuels ? Alors elle se dit qu’elle aurait peut-être dû protéger son fils Ahmed, puisqu’elle voyait les viols, mais ne disait rien. Elle est poussée dans ses retranchements. Je voulais aussi dans ce dernier chapitre montrer sa résistance face aux diktats de la société d’aujourd’hui. Certes, elle n’a pas compris, ni protégé son fils comme elle aurait dû le faire, mais elle l’a mis au monde, l’a nourri, lui a donné des sous pour aller à l’université. Elle dit aussi ce qu’elle pense du pouvoir politique au Maroc. Le pouvoir qui n’est là que pour leur dire la manière dont ils doivent élever leurs enfants pour qu’ils soient des Marocains dignes, des Marocains forts, des Marocains fiers, sans leur donner les outils pour y parvenir et les clés pour comprendre leurs enfants. Il fallait que la complexité de cette femme, sa douleur, et la dureté qu’elle porte en elle, soient là jusqu’à la fin.

Lire aussi : Écrire la vie : Abdellah Taïa

Le livre raconte ce que signifie être une mère et la façon dont une mère marocaine invente des stratégies pour sauver sa peau et celle de ses enfants. Elle ne veut pas que le mari aille faire la guerre en Indochine, mais celui-ci part et meurt. Elle ne veut pas que sa fille, à qui elle souhaite un avenir radieux, devienne la bonne d’une Française après la fin de la colonisation. Surtout que celle-ci fait des castings entre ses enfants pour choisir lesquels lui seront utiles en tant que bonne ou jardinier en France. Elle ne veut pas de cela pour sa fille. Elle lui dit qu’elle veut qu’elle soit grande, car ce n’est pas ça la vraie vie. Elle est consciente de la beauté de sa fille. Elle sait qu’elles habitent à côté du palais où passent des hommes très riches. Alors elle lui dit d’utiliser sa beauté pour se trouver un mari riche et sortir de la misère.

C’est une stratégie de survie. Et en disant cela à Monique, elle confronte cette dernière à ses contradictions. Certes, celle-ci est gentille et amoureuse du Maroc mais par ses actes et cette proposition d’utiliser sa fille comme bonne en France, elle perpétue une tradition colonialiste. Elle réduit les Marocains à des rôles mineurs. Il faut également comprendre qu’à cause de la mort de son mari en Indochine, elle ne peut pas concevoir que ses enfants deviennent les domestiques des Français. Elle ne peut pas non plus concevoir le fait que son fils homosexuel aille en France pour chercher l’émancipation et la liberté. Dans son raisonnement, la France ne peut pas être une terre de liberté et d’émancipation, même pour les homosexuels, puisqu’elle a vu la façon dont la France traite les indigènes. Le fait que son fils ne voie ni sa colère, ni ses sacrifices, ni ses résistances, et lui tourne le dos pour aller en France chercher la liberté en tant qu’homosexuel, est inconcevable à ses yeux. Je crois d’ailleurs que son hostilité avec la France est présente jusqu’à la fin du livre puisqu’à un moment, elle veut faire parvenir une lettre de réconciliation à Monique pour que celle-ci veille sur son fils, mais elle a un sursaut et s’y refuse. Cela aurait été renier son passé de résistante. Tant pis pour le fils qui ne semble pas se souvenir de tout cela, mais s’exile en France pour être libre.

Outre effectivement l’absence du fils exilé en France, il y a celle du mari décédé jeune à la guerre, de la fille Khadija mariée à un bellâtre désargenté… Ces personnages sont présents dans le roman grâce à la narration qu’elle fait de leur vie. Que vouliez-vous signifier à travers ces absences ?

Abdellah Taïa : En y réfléchissant, on s’aperçoit que la mère est toute seule et isolée même si elle a des enfants qui habitent le même pays qu’elle. Personne ne la comprend, ni sa colère. Le seul moment qu’elle a d’échanger avec quelqu’un, c’est avec Jaâfar. Le reste du temps, c’est une femme seule qui se bat pour survivre et ne pas laisser les difficultés de la vie l’anéantir. Tout le livre la montre en action. Ces absences sont peut-être aussi liées à mon parcours en tant qu’être humain gay, contraint à la solitude extrême malgré le fait d’être écrivain, et souvent entouré de gens. Peut-être que cette solitude était similaire à celle de ma mère en tant que femme et mère d’un homosexuel. Mais je dois avouer que je n’ai jamais pensé ni fait attention à ces absences qu’il y a autour d’elle, étant donné que c’était une femme qui aimait parler, qui aimait les gens et voulait diriger le monde… Mais peut-être est-ce cela la condition humaine profonde. Peut-être que ces absences sont présentes à tel point dans nos vies qu’elles ressurgissent dans nos œuvres sans qu’on le veuille ou le décide.

Il y a eu une rupture qui a coïncidé avec mon arrivée en France et l’affirmation publique de mon homosexualité, puisque cela ne leur convenait pas. Cela leur causait du tort dans l’environnement où ils vivaient.

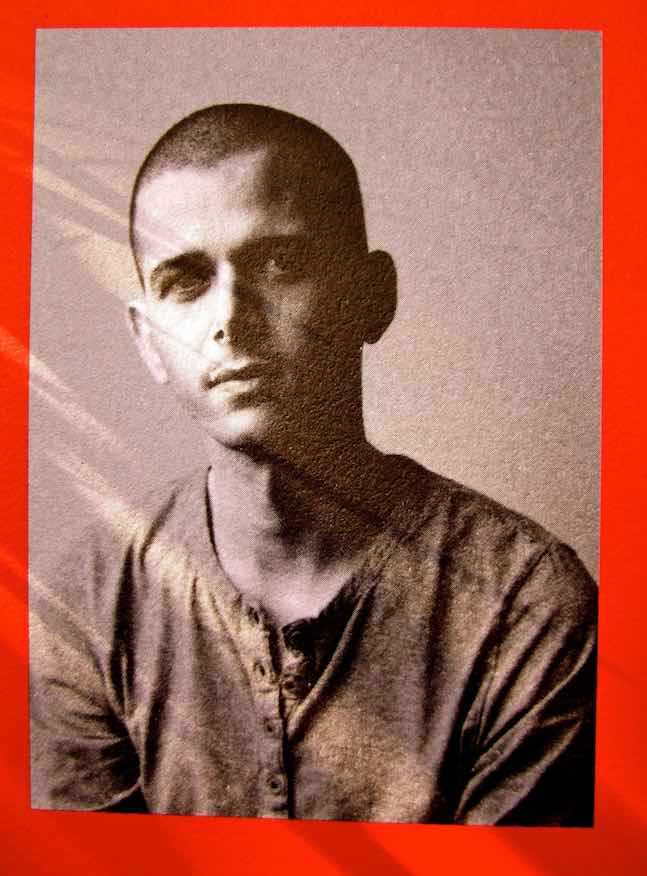

Abdellah Taïa

Quels sont vos relations avec le Maroc ?

Abdellah Taïa : Les relations que j’ai avec le Maroc sont principalement les relations que j’ai avec mes sœurs, qui prennent de l’âge, et mes frères. Tout ce monde qui revient vers moi. C’est un retour inattendu qui me bouleverse complètement. J’ai l’impression que l’épreuve du temps et la mort de nos parents leur ont fait comprendre ce qui est important dans la vie. Et qu’être gay, avoir un frère gay, ce n’est pas une tare ni quelque chose qui mériterait qu’on coupe avec quelqu’un. J’ai désormais des envies de retour au Maroc non pas pour y vivre, mais pour y passer du temps avec eux, pour rattraper les moments perdus.

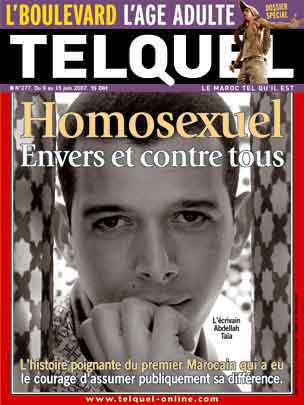

Il y a eu une rupture qui a coïncidé avec mon arrivée en France et l’affirmation publique de mon homosexualité, puisque cela ne leur convenait pas. Cela leur causait du tort dans l’environnement où ils vivaient. C’est-à-dire que le regard social qu’il y avait autour d’eux n’était pas tendre, et leur rappelait qu’ils avaient un frère qui n’était pas quelqu’un de bien, quelqu’un comme les autres. Moi, au moment où je le faisais, ce coming-out, je n’avais d’autre choix que de le faire. D’être totalement dans ma vérité. Je ne pouvais pas me renier en les écoutant dire les conséquences qu’ils subissaient à cause de cela, même si je les comprenais. Notre rupture a été un grand bouleversement. Il y a des jours où je ne pouvais maîtriser ni mes larmes ni la honte que j’avais lorsque je recevais des coups de fil. Je ne savais pas quoi leur dire, alors j’ai coupé les ponts. J’ai compris que ça ne servirait à rien de discuter avec eux pour les convaincre de ma normalité. Je ne pouvais pas non plus les renier. Leur dire qu’ils n’étaient plus mes frères et sœurs.

Pendant des années, la seule personne avec laquelle j’ai été en contact était ma mère, M’Barka. Ma mère ne m’a jamais dit qu’elle me reniait ou que je n’étais pas son fils. Mais elle me disait ce que mes frères et sœurs lui disaient de me dire. Couper les ponts a été la seule trahison que je me suis permise. Ne plus répondre à leurs appels pour me protéger, puisque je passais pour un traître à leurs valeurs. Le traître que je n’avais jamais été. C’est la mort de notre mère en 2010 qui a mis fin à ces impossibilités de communiquer. Depuis cette date, il y a un retour. Une forme de réparation qui pourrait un jour aller jusqu’au bout. J’ai une sœur qui s’appelle Khadija. Parfois, elle me dit : « je pense à toi. À ce que tu vis. Je sais que tu es tout seul, qu’il n’y a personne pour toi. Sache que tu es quelqu’un de bien. Tu es mon frère et je pense à toi ». Elle le dit en arabe. Elle ne prononce jamais le mot homosexuel, mais je sais que ce n’est plus un problème pour elle. Et ça me fait le plus grand bien. Ça me permet d’être avec eux, de les revoir, et d’espérer une réconciliation totale. De pardonner aussi, car ils sont dans un âge qui les met dans une fragilité extrême du corps, qui n’est plus le même, qui rappelle la mort. Donc, ils sont dans une nostalgie réécrite, fictive, mais néanmoins vraie et juste, de notre enfance. Je n’ai pas envie de les réprimander par rapport à cela. Je n’ai pas envie de leur voler ces moments face à tout ce qu’ils ont vécu d’injuste, de cruel. Face à la déchéance physique qu’ils vivent. Le simple fait de les voir heureux en pensant à notre enfance et à des moments réécrits de cette enfance me rend heureux.

Il y a quelque chose que le monde hétérosexuel a du mal à comprendre, c’est qu’on est encore en manque de mots lorsque l’on est homosexuel. Les mots qu’il faut.

Abdellah Taïa

Aviez-vous informé votre famille de votre homosexualité avant de le faire dans la presse ?

Abdellah Taïa : Non, car je n’avais pas le courage. Ce n’était même pas prémédité. Lorsque la journaliste a posé la question en janvier 2006, nous discutions du livre que je venais de publier. Elle m’a demandé si j’étais homosexuel comme l’un des personnages du livre, alors j’ai répondu oui. C’est ce qui a entraîné ces conséquences pour moi. Je ne savais pas que j’avais le courage de faire un coming-out public. Jusqu’à aujourd’hui, je ne l’ai pas fait dans ma famille. Il y a quelque chose que le monde hétérosexuel a du mal à comprendre, c’est qu’on est encore en manque de mots lorsque l’on est homosexuel. Les mots qu’il faut. Parmi les LGBT, peu de gens sont incapables de dire ce qu’ils sont devant les autres. Les hétéros ne veulent pas entendre qu’ils nous oppriment, qu’ils nous oppressent avec leurs tabous, leurs silences, leur homophobie latente qui nous empêche d’exister alors que nous avons besoin d’exister face à eux, auprès d’eux jusqu’à aujourd’hui. C’est dur de faire un coming-out. Pour ne pas subir les insultes, les coups… certains ne le font jamais. Surtout ceux qui vivent dans les pays où la loi criminalise leur sexualité, où il y a un pouvoir criminel.

Quels sont vos rapports avec le pouvoir marocain ?

Abdellah Taïa : Il se trouve que ce que je suis, un gay déclaré, fait de moi quelqu’un d’irrécupérable pour le pouvoir. Le pouvoir ne peut pas, ne veut pas s’intéresser à moi, même s’il est proche d’autres artistes marocains. En revanche, mes livres sont édités et vendus au Maroc. En arabe et en français. Et pour moi, c’est la plus belle victoire. Ce que j’écris vient du Maroc, de l’imaginaire et des héros du Maroc : ma mère et mes sœurs, les voisins et les amis. Ça me parait logique que les Marocains y aient accès sans difficultés. Je n’aime pas le patriotisme. Je n’ai jamais été un nationaliste. Mais je ne peux pas renier mon appartenance totale et viscérale à cette terre qui s’appelle le Maroc. Constater que ce qui sort de moi comme écriture soit disponible au Maroc est pour moi la plus grande victoire politique. Parce que je suis un écrivain gay. Un écrivain gay marocain, et l’homosexualité est criminalisée au Maroc. J’ai écrit des textes très politiques pour expliquer l’homosexualité que le pouvoir ignore comme s’ils n’existaient pas, et comme s’il n’y avait pas un activisme. J’ai écrit sur le petit Adnane qui a été violé et assassiné à Tanger. Et même récemment, j’ai publié une tribune dans les journaux Libération et Tel Quel sur le fonctionnaire qui a été viré pour avoir parlé d’orientation sexuelle dans un manuel destiné aux cours d’alphabétisation. Mes interventions sont justifiées à chaque fois. Ils visent à dénoncer l’oppression que vivent les LGBT au Maroc suite à la répression criminelle du pouvoir. Même la lettre « L’homosexualité expliquée à ma mère » est une lettre que j’ai écrite en réaction au communiqué d’un ministre marocain qui disait que l’État marocain allait punir tous ceux qui s’opposaient à ses valeurs. Je me suis dit que j’allais écrire à ce ministre, avant de l’adresser à ma mère, qui est une figure symbolique, pour toucher un large public. Il me semble que tout cela est juste pour les LGBT puisqu’il n’y en a pas tant que ça, des gens qui prennent la parole sur ces sujets. Il y a forcément quelque chose de politique. En disant cela, je ne les critique pas dans leur silence. Je ne leur demande pas de prendre position. Chacun est libre d’intervenir ou de ne pas intervenir. Mais il se trouve qu’hormis les activistes, il n’y a pas d’écrivains ou d’intellectuels qui écrivent des tribunes pour soutenir les LGBT comme moi. Ce qui est dommage vu que le sujet est important. Il y a des vies qui sont détruites dans le silence. Et l’indifférence. Que fait d’ailleurs le pouvoir marocain lorsque les gays sont lynchés ? Que fait-il lorsque des enfants et jeunes adolescents sont victimes d’agressions ? Que fait-il lorsqu’ils sont martyrisés et violés par des hommes hétérosexuels ou se pensant comme tels ? Non seulement l’État ne protège pas ces enfants, mais il y a une solidarité qui se crée avec les familles et la société marocaine pour taire ces exactions dont sont victimes les enfants LGBT. Ils sont à la merci de tous les abuseurs, de tous les violeurs adultes.

Malgré l’attachement qui me liait à ma famille, je me sentais très seul face à certaines exactions. Ma mère et mes sœurs ne pouvaient pas comprendre ce que ça faisait d’être homosexuel et de subir l’homophobie des uns et des autres, de la société. Le pouvoir ne les a pas aidés à comprendre ce genre de choses. Et malheureusement quand on prend la parole, c’est à nous, avec tout ce qu’on a subi d’horrible, de mettre de côté nos souffrances, pour leur expliquer ce qu’est être homosexuel et les difficultés liées à notre homosexualité. Et même quand ils ne veulent pas toujours l’entendre ou le comprendre, on doit continuer à leur expliquer…

Mon rapport au Maroc, ce sont mes sœurs et mes frères. Les tribunes que je publie et le bonheur extrêmement grand de voir mes livres disponibles dans les librairies marocaines. Au niveau culturel, nous avons d’autres voix exceptionnelles comme Leïla Slimani. Il y a également Rachid O qui a écrit sur l’homosexualité de manière très belle. Il y a Tahar Ben Jelloun, Hicham Tahir…

Parmi les auteurs que vous citez, certains se réclament de votre littérature, notamment Hicham Tahir qui vous perçoit comme un mentor et un représentant de « la littérature maghrébine libre » …

Abdellah Taïa : Je suis très heureux de voir ces nouvelles voix de la littérature marocaine, qui disent des choses importantes et vitales à leur manière. Je ne sais pas s’ils sont influencés par ma littérature, ce que je sais, c’est que, à un moment donné, mon existence a beaucoup compté pour eux et leur a permis d’espérer, notamment les jeunes LGBT. C’est un immense honneur de les lire. Ils inventent de très belles choses, poignantes et bouleversantes. C’est moi qui suis dans l’admiration et curieux de leur écriture. Cette curiosité va jusqu’à leurs comptes Instagram et leurs chaînes YouTube que je visite avec fierté. Il faut les soutenir, être avec eux, les encourager, reconnaître leurs valeurs, leur force, leur courage, malgré toutes les menaces qu’ils peuvent recevoir en tant que femme ou LGBT. C’est important pour des gens qui sont comme nous et n’ont pas été très soutenus.

Vous manifestez précisément ce soutien par des tribunes publiées dans la presse française et marocaine. La littérature ne suffit-elle pas à elle seule pour porter la voix des LGBT ?

Abdellah Taïa : Malheureusement, la littérature ne suffit pas. C’est dur à dire, mais les livres ne sont pas toujours compris, tout comme les messages qu’ils renferment. Ainsi les critiques de la société, les critiques politiques, les subtilités qu’ils contiennent ne passent pas dans le débat public. Souvent, les livres, quel que soit le genre, sont juste considérés comme de la littérature. C’est la seule case qu’ils cochent. Comme si la littérature n’avait pas de lien direct avec la vie et les enjeux de notre société d’aujourd’hui. Je le regrette, même si c’est parfois incompréhensible. Je prends un simple exemple : toute personne qui lit Celui qui est digne d’être aimé est censée comprendre le propos du livre tant il est clair, explicite. Et pourtant lorsque je croise les gens, et que je les entends parler du livre, je me demande s’ils ont réellement compris. Il faut comprendre que certains vous lisent avec des œillères, même lorsque le texte est clair. Il y a une forme de déni parce que pour eux, ça reste de l’ordre de la fiction, de la littérature. D’où l’urgence d’écrire (des tribunes) et de réagir face aux abus du pouvoir. De publier des déclarations de soutien aux victimes d’abus ou de discriminations. Il faut aussi alerter. Expliquer, rectifier, pour empêcher l’ignorance et la haine de soi d’inonder ceux et celles qui sont comme moi.

Au fond, l’écrivain n’est que le prétexte de la rencontre d’une histoire, ou d’un fragment de vie, avec les lecteurs. Ce n’est d’ailleurs pas uniquement celui qui écrit le livre. Il peut très bien être ma mère, qui raconte son autobiographie à travers moi.

Abdellah Taïa

Que représente la littérature pour vous ?

Abdellah Taïa : La littérature est un espace où les voix de toutes les personnes qu’on n’entend pas peuvent s’exprimer. Elle est là pour aborder tous les sujets que la société et le pouvoir nous empêchent de dire, de vivre. C’est un espace où tous les amours et les rencontres LGBT, interdits dans nos pays, peuvent se réaliser. Elle n’est pas là pour transformer des gens en des personnages insipides dans une narration attendue, mais pour dire toute l’extraordinaire richesse du monde dans lequel on vit, et que beaucoup ne connaissent même pas. C’est aussi un espace pour tout le monde, pas que pour les écrivains. Au fond, l’écrivain n’est que le prétexte de la rencontre d’une histoire, ou d’un fragment de vie, avec les lecteurs. L’écrivain n’est d’ailleurs pas uniquement celui qui écrit le livre. Il peut très bien être ma mère, qui raconte son autobiographie à travers moi. Le mendiant qui sait inventer une histoire dans la rue pour que les gens lui donnent une aumône… Elle ne se limite pas qu’aux bourgeois ou à ceux qui ont fait des études universitaires et rédigé des doctorats. C’est un espace qui dépasse toutes les frontières. C’est le lieu, l’espace, de la plus grande ouverture possible. Du grand amour possible. Et de la vie.