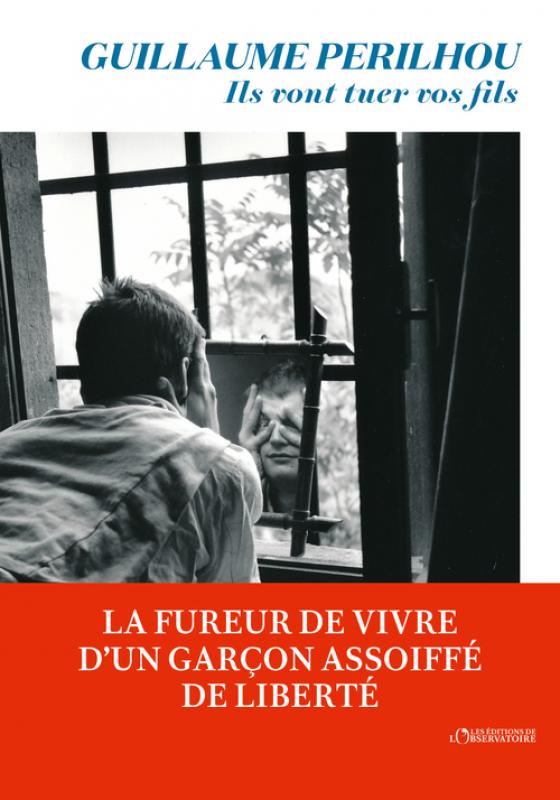

Attaché de presse aux éditions Seghers, Guillaume Perilhou a récemment publié un opuscule haletant, dans lequel il retrace le parcours difficile d’un jeune homme dans sa quête d’identité. Dans ce premier roman, fortement marqué par l’oralité, il donne entre autres à voir ses influences et ses réflexions sur la littérature. Entretien avec Guillaume Perilhou sur son travail littéraire.

Comment écrivez-vous ?

Guillaume Perilhou : Je n’arrive à écrire qu’en Bretagne dans la maison où j’ai grandi, chez mes parents. Il y a une pièce orientée vers le jardin qui me sert de bureau.

Pendant des années, j’ai essayé d’écrire à Paris où je vis, sans jamais y arriver. L’écriture a sans doute des ressorts psychanalytiques…

J’écris principalement pendant mes vacances parce que je peux passer plusieurs jours devant un texte sans parvenir à écrire quoi que ce soit. Ce sont généralement des jours de maturation et de réflexion. Comme s’il s’agissait d’un feu qu’il fallait chauffer avant de voir le début d’une flamme. C’est pourquoi je le fais pendant cette période en consacrant quatre ou cinq heures journalières à l’écriture.

J’utilise comme support mon ordinateur, avec toujours la même police, les mêmes interlignes. Je prends aussi des notes à la main.

À l’occasion de la récente rentrée littéraire, vous avez publié un ouvrage (Ils vont tuer vos fils) sur le parcours d’un jeune homme interné en hôpital psychiatrique en raison de sa volonté de devenir une femme. Comment ce texte est-il né ?

Guillaume Perilhou : Je suis parti d’une histoire vraie. En janvier 2017, le tribunal de Venise a statué sur la situation d’un garçon de treize ans qui était placé dans un foyer et rentrait chez sa mère, le week-end. Au sein de ce foyer, il a commencé à se travestir et à manifester sa volonté de devenir une femme. Le personnel du foyer a donc contacté la juge des enfants qui l’avait placé dans leur établissement en lui disant son incapacité à gérer la situation. La juge des enfants a décidé d’enlever l’autorité parentale de la mère en se disant qu’avec cette décision, il ne souhaiterait plus devenir une femme. Puisque n’ayant plus de père, c’est chez cette dernière qu’il rentrait et semblait trop accaparé par sa présence. Ce jugement complètement inepte a fait grand bruit en Italie. Il y a eu des articles sur le sujet et certains furent traduits en français. C’est en les lisant que j’ai eu l’idée d’écrire à ce propos. C’était aussi le point de départ pour parler d’homophobie. Mais une fois que j’ai eu cette volonté-là, il a fallu chercher la forme. Au départ, je voulais écrire un roman fractionné : la première moitié écrite sous une forme orale à la première personne du singulier, la deuxième moitié à la troisième personne du singulier avec un narrateur omniscient, qui décrirait le récit dans une langue très soutenue et extérieure pour créer une rupture linguistique entre les deux styles. Je me suis finalement focalisé sur cette seule et unique forme d’un narrateur à la première personne que je trouvais directe et radicale.

Certains sujets ne faisaient bien évidemment pas partie du fait divers. C’est le travestissement qui était le cœur du jugement. Les abus dont il a été victime, le passage en hôpital psychiatrique, sa rencontre amoureuse avec un jeune homme… sont purement inventés. Je dois d’ailleurs admettre que je n’ai pas de réponse à la raison pour laquelle il se passe tout ça. Ce que je voulais, c’était que le roman s’ouvre sur une longue scène face à la juge qui allait retirer l’autorité parentale de la mère. Le reste est venu au fil de la narration. C’est-à-dire que les péripéties n’étaient ni prévues, ni préétablies.

Le livre semble aussi être celui de la mère qui porte en elle des fêlures similaires à celles de son fils.

Guillaume Perilhou : Oui, tout à fait. Le livre peut être lu comme un roman sur l’amour qu’un enfant peut porter à sa mère. D’ailleurs cette mère qui est défaillante, qui l’agace, qui comme personne n’est parfaite, reste la personne qui l’aime le plus. Il le sait puisqu’il dit : « qu’après avoir connu l’amour d’une mère on ne peut qu’être déçu ». C’est une vraie question qu’il se pose, car malheureusement, l’amour que d’autres peuvent lui porter est souvent inférieur à celui que sa mère lui a donné.

Le personnage s’inscrit dans une culture géographique et familiale où le silence est important, où les mots d’affection et les effusions sont absents, où l’amour même s’il est présent n’est jamais explicite.

Guillaume Perilhou

Diriez-vous que c’est un livre sur le silence ?

Guillaume Perilhou : Bien sûr, parce que, littérairement, le silence joue un rôle très important, les ellipses sont fondamentales. La littérature ne doit pas tout dire, elle doit aussi sous-entendre. Je suis tout à fait d’accord avec Édouard Louis quand il dit que la littérature du sous-entendu est une littérature bourgeoise et que la littérature doit dire, raconter, mettre les choses noir sur blanc. En même temps, je trouve qu’elle ne peut pas se passer de silences, notamment d’ellipses narratives. Dans mon livre, le personnage s’inscrit dans une culture géographique et familiale où le silence est important, où les mots d’affection et les effusions sont absents, où l’amour même s’il est présent n’est jamais explicite.

Qu’est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans l’écriture ?

Guillaume Perilhou : Comme beaucoup d’auteurs, je n’ai pas la réponse à cette question. La seule chose que je sais, c’est qu’écrire est ce que je préfère faire dans la vie. C’est ce qui procure le sentiment le plus vaste, le plus fort, le plus total. On compare parfois l’écriture au sentiment amoureux, voire à la jouissance sexuelle à juste titre. Parce que, à mon sens, l’écriture nous élève au-delà de ce que nous sommes pour nous amener vers une forme d’extase. Il n’y a rien de plus agréable au monde que d’arriver à la fin d’une page, d’une phrase ou même d’une demi-phrase dont on est content. Ça, c’est quelque chose qui devient rapidement addictif, comme une drogue. Dans le cas de ce livre qui avait pour volonté de retranscrire la parole orale du narrateur, j’ai aimé le fait d’écrire vite pour m’adapter au rythme du protagoniste lorsqu’il parle. Cette rapidité procurait quelque chose de très particulier et de très jouissif.

Je voulais absolument écrire un premier roman qui ressemblerait à ce que je voudrais lire en tant que lecteur. Avec une oralité poussée, une ponctuation abolie : des virgules enlevées, oubliées, absentes.

Guillaume Perilhou

Justement, votre écriture est fortement marquée par l’oralité…

Guillaume Perilhou : Ça a été le travail le plus laborieux que j’ai fait pour ce livre : trouver l’idiome adéquat, à savoir la voix du narrateur dont je n’allais plus me départir tout au long du texte. Il fallait que sa parole soit évidemment la même et caractéristique de sa personnalité. Je me suis attaché à le chercher avant même de trouver le déroulé narratif. L’oralité littéraire me passionne beaucoup. Je voulais absolument écrire un premier roman qui ressemblerait à ce que je voudrais lire en tant que lecteur. Avec une oralité poussée, une ponctuation abolie : des virgules enlevées, oubliées, absentes. Des prises de paroles qui s’insèrent dans une narration. Ce qu’on appelle un discours indirect libre.

C’est une caractéristique que nous retrouvons abondamment dans les textes de Guillaume Dustan. Est-ce une figure tutélaire ?

Guillaume Perilhou : Ce que j’aime chez Guillaume Dustan, c’est bien évidemment sa radicalité et l’importance que sa parole a eu, que son œuvre conserve. Cette radicalité a été pour moi un exemple. Ceci étant, il ne fait pas partie des auteurs que je lis le plus souvent, ni que je lis avec le plus de plaisir. Peut-être parce que je me suis parfois senti étranger à son œuvre, puisque l’on n’a pas le même rapport à la sexualité. On l’a souvent mis en comparaison avec Hervé Guibert, dont je me sens littérairement plus proche.

Hervé Guibert et Guillaume Dustan ont en commun une écriture débarrassée de toute politesse, de toute retenue. C’est aussi votre cas dans ce livre.

Guillaume Perilhou : Il est vrai que dès les premières pages du roman, le narrateur expose face à la juge des enfants, la façon dont son père aurait abusé de lui. Il en parle sans retenue, sans détour puisque les choses sont ainsi et ne doivent ni être fardées, ni être diminuées. Il est surpris que la juge soit étonnée de son absence de retenue puisque, après tout, ce qu’il raconte, c’est passé. Ça existe dans la vie même si c’est choquant. Cette liberté de ton est d’ailleurs caractéristique de sa volonté d’accéder à une liberté et de la maintenir avec force et sans ménagement.

Je voulais par une forme de perversité créer de la confusion chez le lecteur, le mettre en position de s’interroger sur la véracité de ce qu’il lit et si ça le concerne ou non.

Guillaume Perilhou

Pour quelles raisons le narrateur du livre porte le même prénom que vous ?

Guillaume Perilhou : Je voulais absolument redire, réaffirmer le fait que l’on peut écrire un roman à la première personne du singulier avec un narrateur qui aurait le même prénom que soi tout en n’écrivant pas sur soi. C’est une possibilité romanesque qui existe même si elle n’est pas toujours évidente pour certains. Ensuite, je voulais, par une forme de perversité créer de la confusion chez le lecteur, le mettre en position de s’interroger sur la véracité de ce qu’il lit et si ça le concerne ou non. Je voulais créer le trouble sur ces points-là, tout simplement parce que ça m’amusait. La troisième raison est que je me suis rendu compte qu’il était plus simple pour moi de l’appeler Guillaume. Par un procédé psychologique, cela me permettait de me retrouver facilement dans la peau du narrateur. Je créais ainsi une sorte de double littéraire éponyme, homosexuel et breton comme moi sans qu’il ait ma vie. C’est aussi une façon d’écrire sur ce que j’aurais pu devenir si je n’avais pas eu de chance, ni de parents aimants. C’est un petit peu mon opposé.

Pourquoi avoir attendu autant de temps avant de vous lancer dans l’écriture ?

Guillaume Perilhou : Je n’ai pas tellement attendu dans le sens où j’écris depuis longtemps. Comme beaucoup, j’écrivais un peu lorsque j’étais adolescent. Ensuite, j’ai écrit un premier roman à vingt-cinq ans que j’ai gardé pour moi. Ma récente parution est un livre dont j’ai débuté l’écriture il y a quatre ans. Ça a pris du temps parce que comme je le disais tout à l’heure, j’ai mis beaucoup de temps à trouver la langue dans laquelle j’allais placer tous mes mots. C’est aussi lié au fait que je suis lent : j’écris et je lis plutôt lentement.

De plus, il y avait une part de moi qui disait que ça allait arriver un jour. Peut-être est-ce aussi pour cela que je ne tenais pas spécialement à aller vite, à écrire en fonction de mon rythme. Je pouvais écrire une trentaine de pages en trois jours tout comme je pouvais ne rien écrire pendant trois ou quatre mois. Il y a eu énormément de pause et de maturation, à la fois du texte, de l’écriture et de mes idées. Plus le temps passait, plus je voyais des choses sur lesquelles je revenais. Et entre la première et la dernière version, je dirais qu’il n’y avait pas la même maturité d’écriture. Il a fallu harmoniser l’ensemble.

L’autofiction a également joué un rôle important dans mon initiation à la lecture. Un texte m’intéressait dès qu’il y avait un lien entre la vie de l’auteur et le livre. Je trouvais que ça avait du sens.

Guillaume Perilhou

À plusieurs moments, le narrateur du livre s’exprime sur l’ennui ressenti à la lecture de certains classiques faisant l’objet d’un culte unanime. Pensez-vous qu’il faut en finir avec ce culte et s’atteler à la lecture et l’étude de textes contemporains ?

Guillaume Perilhou : Je ne pense pas qu’il faut arrêter avec le culte qui est consacré aux classiques, mais parfois, il vaut mieux commencer la lecture par des textes contemporains car moins impressionnants. Ça a été mon cas quand j’ai commencé à lire. Avant de lire des auteurs classiques, j’ai surtout lu des auteurs contemporains. Je me souviens bizarrement avoir lu L’Affreux de Franz-Olivier Giesbert, puis Olivier, le livre de Jérôme Garcin sur son frère. Ensuite, il y a eu Jean Denis Bredin, un membre de l’Académie française un peu oublié aujourd’hui, mais que je considère énormément. Ses livres m’impressionnaient moins parce qu’il était d’abord avocat. Ce n’était pas le grand écrivain. Ce sont des textes qui m’ont amené à la littérature avec beaucoup de plaisir. Lorsque je suis allé un été en vacances chez une tante, celle-ci qui était une grande lectrice avait trouvé bon de m’offrir L’Éducation Sentimentale à quinze ans. Ce livre qui était essentiel à ses yeux, je ne l’ai pas lu parce que ça relevait d’un devoir d’été. Je pense qu’on peut arriver à la lecture par des chemins détournés, des choses qui nous émerveillent, mais qui ne nous écrasent pas.

L’autofiction a également joué un rôle important dans mon initiation à la lecture. Un texte m’intéressait dès qu’il y avait un lien entre la vie de l’auteur et le livre. Je trouvais que ça avait du sens.

Quels sont les textes et auteurs qui vous ont permis de vous construire ?

Guillaume Perilhou : Il en a plein. Mon premier éblouissement a eu lieu à la lecture des Mots de Sartre où je découvris un garçon guidé dans le goût de la lecture par son grand-père. Je me souviens encore de certains passages près des fontaines du Luxembourg, qui me faisaient rêver quand je visitais Paris durant mon enfance. Ensuite, j’ai lu les Mémoires d’une jeune fille rangée de Beauvoir. Ce sont des mémoires qui se lisent comme un roman grâce à l’écriture magistrale de Beauvoir. On parle de Beauvoir comme philosophe et comme théoricienne du féminisme, mais c’est aussi une stylicienne incroyable. J’ai essayé d’aller vers une oralité littéraire qui m’a frappé chez Céline. Récemment encore, en lisant Guerre, j’ai eu une sidération devant son écriture que je n’arrive pas à mettre de côté malgré son antisémitisme abject ! Il y a également un humour chez lui qui me transporte. Chez les contemporains, il y a des autrices comme Christine Angot, Constance Debré, Pauline Delabroy-Allard que je considère énormément. Elles ont cette oralité, cette radicalité revendicative, notamment de l’homosexualité chez Debré qui me plaît.

Qu’est-ce que la littérature ?

Guillaume Perilhou : La première chose qui me vient à l’esprit, ce serait de répondre par l’absolu et de dire que c’est ce qu’il y a de plus important dans la vie, c’est ce qu’il y a vraiment au-dessus de tout. Peut-être que la réponse que je vais donner est aussi très française, mais il y a dans la littérature quelque chose de sacré à mes yeux. On pourrait même dire que c’est une sorte de religion des athées. C’est-à-dire quelque chose de suprême à laquelle on peut croire et qui nous englobe, nous apaise, et qui en même temps nous éclaire. En lisant, on apprend non seulement sur les autres mais aussi sur nous. Un texte peut nous transcender, nous faire voir des choses absolues. C’est en cela que c’est quelque chose d’absolument magique et de mystique. Je sais que c’est une réponse très grandiloquente, mais j’ai toujours vu dans la littérature quelque chose de supérieur. Je ne suis évidemment pas le seul à voir le livre comme un objet sacré, le seul objet qu’on ne peut pas jeter ou alors avec beaucoup de préciosité et de signification qu’un autre objet.

La littérature peut-elle et doit-elle tout dire ?

Guillaume Perilhou : Ce n’est pas parce que je considère la littérature comme absolue que toute littérature est à mettre sur le même plan. On ne peut pas mettre sur le même plan tel auteur ayant publié des textes antisémites ou faisant l’apologie d’un crime avec un tel autre auteur. Malgré ma considération absolue pour le style de Céline, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent ses livres antisémites au même titre que les autres. La littérature peut aussi être de la merde. Et parce qu’elle est absolue, elle peut également être très dangereuse.

Un récit a-t-il besoin d’être écrit pour être considéré comme de la littérature ?

Guillaume Perilhou : À mon sens, oui. Parce que ce qui m’intéresse, c’est la manière dont on retranscrit un récit et dont on lui fait maintenir son oralité. Le papier est le support que l’on connaît. On ne peut pas ne pas imaginer que ce support change à l’avenir, et prenne une tout autre forme. C’est déjà un peu le cas aujourd’hui avec les tablettes numériques.

Il est trop tôt pour moi de parler de travail littéraire, mais si un jour j’y arrive, je serais ravi de dire que j’ai fait un travail littéraire sur les voix.

Guillaume Perilhou

Comment qualifieriez-vous vous votre travail littéraire ?

Guillaume Perilhou : Ce livre est un exercice de style. Il est probable que le prochain que j’ai commencé ne se focalisera pas tant sur le style, mais pour ce premier, c’était ce que je voulais faire. Je me reconnais beaucoup dans les propos d’Abdellah Taïa quand il dit que son travail littéraire est « un travail de voix ». C’est ce que j’ai cherché à faire dans ce roman et ce que j’aimerais poursuivre dans le prochain : faire entendre des voix, sans détour et de façon radicale. Il est trop tôt pour moi de parler de travail littéraire, mais si un jour j’y arrive, je serais ravi de dire que j’ai fait un travail littéraire sur les voix.

Quels conseils donneriez-vous à ceux qui ont envie de se lancer en littérature ?

Guillaume Perilhou : Il faut qu’il y ait une envie, que ça réponde à une nécessité. Avant d’écrire, il faut lire le plus possible et écrire ce qu’on a envie de lire. On ne peut pas écrire quelque chose qu’on n’aura pas envie de lire. Il faut aussi faire attention à ne pas être ampoulé, à ne pas vouloir faire joli, au risque de devenir lourdingue. La beauté peut être dans des phrases simples et courtes. La complexité n’est pas forcément la beauté. L’abondance d’adjectifs ou de locutions n’est pas forcément synonyme de littérarité. Ne pas vouloir en faire trop. Ne pas vouloir tout dire.