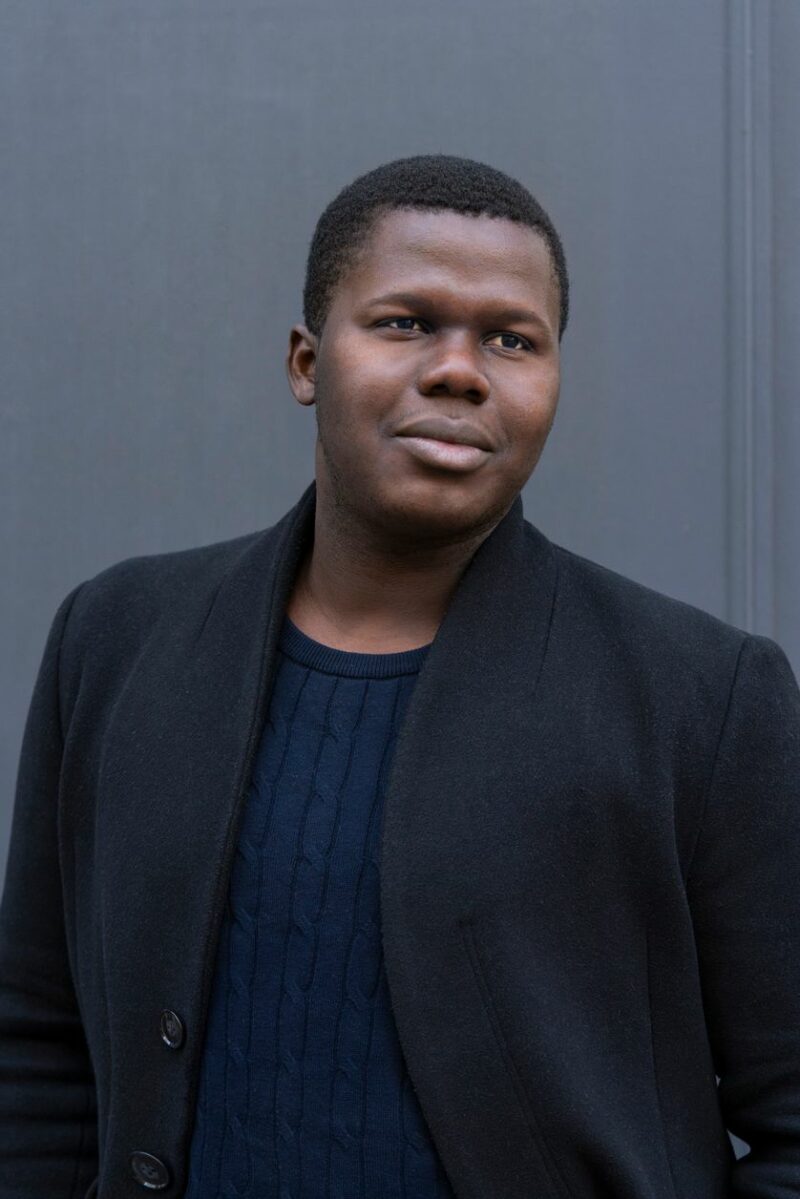

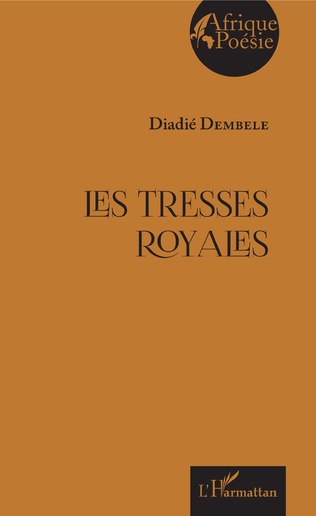

Formidable carte postale sur la culture malienne, « Le duel des grands-mères » entérine le talent de conteur de Diadié Dembélé et son travail sur la langue.

Outre le récit du jeune Hamet envoyé au village pour rentrer dans les rangs après une série d’incartades, la réussite du livre de Diadié Dembélé est liée à son travail sur la langue. Ce français limpide émaillé de métaphores et de culturèmes africains lui permet de conter avec humour les aventures du jeune protagoniste, en compagnie de la marmaille Kayesienne et de Mama Hata et Mama Cissé, ses deux grands-mères fâchées depuis l’exil bamakois de leurs enfants, et la dislocation des liens familiaux. Ces sujets sont finement abordés dans le livre à l’exemple des réflexions menées sur la langue et les effets de l’acculturation en Afrique : phénomène avec lequel le personnage et sa famille entretiennent un rapport complexe… Entretien.

Comment écrivez-vous ?

Diadié Dembélé : C’est très aléatoire. Parfois, j’écris à la main dans des blocs-notes. D’autres fois, je prends des notes sur mon téléphone et me les envoie par mail, lorsque je travaille ou suis occupé à faire le ménage chez moi. Mais c’est souvent le soir, quand il y a du silence, que j’écris réellement, notamment dans les moments où je m’impose une certaine discipline. Je prends mon ordinateur pour relire ce que j’avais écrit, puis j’essaie à partir de ces notes de travailler. Il m’arrive aussi de me documenter lorsque je décide qu’un personnage voyage aux États-Unis, un pays que je ne connais pas : je lis des ouvrages très concrets sur les États-Unis pour avoir des idées sur la manière d’introduire mon personnage dans cet espace inconnu.

Le duel des grands-mères, votre deuxième livre, a été écrit dans le cadre d’un master de création littéraire à l’université de Paris VIII. Comment s’est passé le processus de création ?

Diadié Dembélé : Ce master était une expérience assez singulière. N’ayant pas fait d’études de lettres dans le passé, j’avais toujours ce sentiment d’illégitimité par rapport à l’écriture, car j’estimais que je ne devais écrire que pour moi-même. Je ne me sentais pas légitime à exposer mes écrits aux autres. Quand j’ai découvert ce master de création littéraire et su qu’il n’y avait pas de conditions pour y accéder, j’ai tout de suite candidaté. C’était un espace réservé aux gens comme nous, qui écrivons. Ça, c’était essentiel. Ensuite, il y avait un accompagnement dans le processus de création. Dans mon entourage proche, il y a très peu de personnes qui savent lire, ou alors elles ne lisent que l’arabe. Ce master me permettait de faire lire mon texte à différentes personnes, pour avoir un retour. J’ai rencontré des gens qui avaient les mêmes aspirations que moi, qui écrivaient dans leur coin. Ça a été une sorte de communauté. Chacun donnait son texte à lire, et on se faisait des retours mutuellement. Nous venions tous de milieux différents. Certains venaient des Beaux-Arts, d’autres étaient en reprises d’études, ou déjà insérés dans la vie active. Cet ensemble a créé quelque chose de magnifique dans lequel on pouvait avoir des regards différents, des retours intéressants. Il y avait surtout une discipline qui m’a permis d’écrire régulièrement, de m’imposer des contraintes, de comprendre qu’il y avait certes l’inspiration, mais aussi le travail. Le texte ne s’écrit pas tout seul, il faut avoir un peu de rigueur.

Comment se déroulait ce travail en communauté ? Y avait-il un fonctionnement précis ?

Diadié Dembélé : Il y avait un fonctionnement précis, un suivi de projet. C’est-à-dire que nous écrivions et faisons lire en amont nos textes à nos binômes. Chacun lisait les textes de son binôme et ensuite celui des autres pour lui donner son avis sur la forme et sur le fond. Au début, je travaillais sur une histoire de saga familiale. C’est grâce aux retours de ceux qui me disaient de resserrer l’histoire que je me suis rendu compte que ça partait dans tous les sens. Sur le fond comme sur la forme, j’avais tendance à écrire comme un auteur classique dans un français très soutenu, mais avec des personnages qui s’exprimaient dans un « français africain », c’est-à-dire avec la manière dont les africains se sont approprié la langue. On m’a fait remarquer que j’avais plus de singularité dans ce dernier langage que dans un autre où les styles se ressemblent. Ces retours m’ont permis de désacraliser la langue française et de trouver ma propre voix.

Justement, il y a un travail important sur la langue dans votre ouvrage. Comment avez-vous fait pour transposer la musicalité des langues (bambara et soninké) africaines en français ?

Diadié Dembélé : Ça a été un travail laborieux. Parfois, j’avais des fiches et essayais de penser les scènes en bambara, ensuite de les traduire en français. Lorsque je ne trouvais pas d’équivalence en français, je notais les mots sur ces fiches. Au fur et à mesure, j’ai créé une échelle de notation et décidé de manière très arbitraire que certains mots n’étaient pas traduisibles en français. Par exemple à certains moments, je me suis posé la question de traduire les expressions « N’pa, N’ma » en « papa et maman », mais me suis rendu compte qu’il y avait une musicalité qui allait être perdue. Je me suis beaucoup inspiré des pratiques théâtrales aussi. J’ai essayé d’imaginer une scène, puis de jouer un peu le rôle des personnages pour mieux la décrire. Ensuite, je la lisais à voix haute pour voir si c’était crédible et si une personne pouvait fonctionner comme ça dans la vraie vie. Il y avait également des idées qui me venaient au fur et à mesure et que j’écrivais. Je retrouvais des sonorités, des mots. Pour ce qui est de l’aspect poétique du livre, je suis incapable de dire comment j’y suis parvenu. Je me suis laissé porter par une espèce de dualité entre le soninké et le français d’un côté, puis le français et le bambara de l’autre. Et quand ces langues se rejoignent, il y a quelque chose qui se produit. Je crois que c’est aussi lié au fait que je travaillais comme traducteur pour une association à l’époque, et basculais quotidiennement d’une langue à une autre pour trouver le sens le plus juste avec les médecins, et les agents de l’immigration. Chaque mot avait un sens. Si je me trompais de traduction, c’était foutu. Je pense que ça m’a aidé sur la langue, d’être au plus près des mots.

Ce travail sur la langue est également présent chez Ahmadou Kourouma, l’un de vos auteurs préférés. De quelle manière a-t-il influencé votre écriture, votre réflexion et votre rapport à la littérature ?

Diadié Dembélé : C’est un auteur qui a tenté de restituer la langue malinké dans le français. Au début, il avait une conception très sociologique et presque journalistique de la littérature. C’est lorsqu’il a compris ce que les éditeurs cherchaient chez lui qu’il est revenu à cette écriture singulière. Cette manière qu’il a de raconter l’histoire. Dans En attendant le vote des bêtes sauvages, il s’inspire du Dosso Mana qui est une pratique qu’ont les chantres de raconter l’histoire chez les chasseurs. D’amener l’histoire où ils veulent en le rythmant de chants, de proverbes et parfois d’humour. C’est presque une manière magique de chanter les choses. Dans le Dosso Mana, on retrouve très souvent la figure des animaux sauvages (le lion, le rhinocéros, la panthère…). Celui qui fait du Dosso Mana va décrire le lion comme un animal tellement féroce qui en s’approchant uniquement d’un être humain pourrait le déchiqueter. J’ai aimé cette façon qu’il a de puiser dans l’art du conte en Afrique pour le faire rentrer dans la littérature française.

Dans le Dosso Mana, ceux qui racontent les récits ou les épopées ont également une façon de faire durer le suspense pour montrer qu’ils sont les maîtres de la parole, ont le pouvoir de raconter les récits à leur aise. Quand ils sont fatigués, les gens sont obligés d’attendre. C’est quelque chose que j’ai repris à mon tour pour essayer de mener l’histoire. Parce que même si elle peut paraître linéaire, elle ne l’est pas. Il y a beaucoup de choses qui rentrent parfois. Il m’a aussi influencé dans mon rapport à la langue. C’est-à-dire que je n’ai pas cherché à mettre des équivalences lorsque les mots n’étaient pas traduisibles. J’ai compris qu’il fallait traduire l’image contenue dans la phrase. Par exemple, chez les Soninkés, le nombre de saisons n’est pas le même que chez les Français. Nous en avons cinq. Il y a la saison des récoltes avec laquelle commence l’année, puis la saison fraîche, la saison sèche, et une saison intermédiaire avant la saison des pluies. Et pendant cette même saison des pluies, il y a deux saisons : la saison où l’on doit semer et celle où l’on revient encore à la saison des récoltes. Dans le livre, j’ai essayé de décrire l’atmosphère sans nommer ces saisons-là, qui sont souvent méconnues en France. Je disais que le vent soufflait de telle manière, le soleil d’une autre.

Quand la question de la langue s’est posée et que je me suis interrogé sur la façon dont j’avais appris le français, je me suis rendu compte qu’il y avait quelque chose à raconter de cette histoire.

Diadié Dembélé

Toujours à travers la langue, le livre esquisse une réflexion sur les effets de l’acculturation en Afrique…

Diadié Dembélé : Cette réflexion sur la langue est voulue dès le départ. Elle s’est posée au moment où j’ai terminé le travail sur le récit. Lorsque j’ai commencé l’école, le symbole avait changé de forme. Ce n’était plus des choses dégoutantes (crânes ou squelettes d’animaux morts) comme dans les années soixante et soixante-dix, mais un objet rectangulaire en bois sur lequel on notait 25 FCFA. On devait payer cette somme dès qu’on s’exprimait dans une autre langue que le français ou dans un français mal construit. J’ai appris le français de cette manière humiliante. C’était une époque où je ne pouvais pas mener de réflexion pour le comprendre, j’obéissais simplement aux règles. Quand la question de la langue s’est posée et que je me suis interrogé sur la façon dont j’avais appris le français, je me suis rendu compte qu’il y avait quelque chose à raconter de cette histoire. Il y a donc eu une réécriture de certains chapitres pour vraiment interroger ce symbole, et contourner cette géographie des langues pour que l’écriture soit sans frontières et que les langues se touchent les unes aux autres. Ce qui n’était pas forcément le cas quand j’étais enfant, et que je faisais très attention pour ne pas avoir le symbole.

Quel est votre rapport actuel aux langues bambara, française et soninké ?

Diadié Dembélé : C’est un rapport que j’essaie toujours de définir. Le soninké est la langue parentale, la langue de l’autorité, parfois de la musique et de la tristesse. Le bambara est ma langue de cœur. C’est la langue avec laquelle j’ai grandi à Bamako, comme Hamet, le protagoniste du livre. C’est la langue que je parlais avec la plupart de mes amis, et jusqu’à présent, si je veux avoir une conversation sérieuse avec eux, il faut que je le fasse en bambara. Si je le fais en français et m’énerve sur un sujet, je vais automatiquement basculer en bambara. Donc dès le départ, je l’utilise pour exprimer mes pensées. Je peux le faire en français, mais ça n’aura pas le même goût qu’en bambara. Ça m’emmène au fait que le français reste une langue d’écriture pour moi. Maintenant que j’habite en France, c’est une langue du quotidien, une langue que j’essaie de m’approprier.

Sur quoi travaillez-vous en premier dans vos livres ? Est-ce le récit ou la forme ?

Diadié Dembélé : Pour Le duel des grands-mères, c’était le récit. Lorsque l’on m’a conseillé de resserrer le récit, je me suis dit qu’il y avait un personnage qui me plaisait et que j’allais essayer de raconter son histoire. Au début, la narration était à la troisième personne du singulier et le livre écrit à l’imparfait, au passé simple et au subjonctif. Je me suis rendu compte qu’un enfant ne pouvait pas parler de cette manière-là. Avec l’éditrice qui me conseillait sur la forme, j’ai essayé d’élaguer la langue puisqu’à certains moments, cette envie d’écrire dans un français soutenu revenait. On avait donc souvent une page cohérente avec l’histoire et la page d’après, une écriture rappelant Molière. J’ai été amené à faire un choix entre les styles d’écriture… C’est le texte que je travaille en premier, ensuite la langue et la forme.

Souvent utilisée pour traduire ou expliciter certaines références qui peuvent échapper au lectorat monolingue, la note de bas de page est absente de votre livre. Pourquoi ?

Diadié Dembélé : C’est arrivé parce qu’il y a eu le master de création littéraire. Au début, lorsque j’écrivais le texte, il y avait des notes de bas de page partout. J’ai eu plusieurs retours de Vincent Message qui m’a dit d’injecter dans mon travail d’écriture, tous les éléments nécessaires à la compréhension du texte et d’arrêter les notes de bas de page, sinon ce ne serait plus de la fiction, mais autre chose. Il m’a fait comprendre que les notes de bas de page pouvaient créer une forme de paresse chez le lecteur, parce que je les mettais pour qu’il puisse comprendre certaines expressions alors qu’il suffit de lui faire confiance. Mettre des notes de bas de page ou des parenthèses risquaient, au contraire, de l’interrompre dans sa lecture.

Il est toujours intéressant de s’entraîner, de ne pas rester à attendre l’inspiration, de parfois la provoquer en se mettant des contraintes, ou en écrivant à partir d’une phrase, même lorsqu’il n’y a pas d’inspiration.

Diadié Dembélé

Plusieurs mois après la parution de votre livre écrit dans le cadre d’un master, diriez-vous que la littérature s’apprend ou que le talent d’écrivain est inné ?

Diadié Dembélé : Je n’ai pas de réponse définitive à cette question. Je ne sais pas si elle s’apprend ou si elle ne s’apprend pas. Mais pour prendre exemple sur d’autres domaines, je dirais qu’on peut avoir une très belle voix, un talent inné pour la musique, mais ne pas avoir une bonne maîtrise de sa voix, ni même savoir jouer avec des musiciens ou un orchestre. Cela s’adapte à la littérature. Il est toujours intéressant de s’entraîner, de ne pas rester à attendre l’inspiration, de parfois la provoquer en se mettant des contraintes, ou en écrivant à partir d’une phrase, même lorsqu’il n’y a pas d’inspiration. Si nous avons le talent, mais pas la rigueur, ça n’aboutit à rien.

Que représente la littérature pour vous ?

Diadié Dembélé : Je me suis beaucoup construit avec la littérature. Je trouve que la fiction a ce rôle de nous aider à supporter le réel. Parfois, lorsque les choses vont de travers, que le réel devient un chaos général auquel on ne comprend rien, se réfugier dans la fiction est une manière de résister. De la même manière qu’on a besoin de boire, de manger, de respirer, on a aussi besoin de fiction, que ce soit à l’écrit ou de manière orale, à travers les contes et le théâtre.

À un moment donné, dans les livres que j’écris, il y aura forcément un peu de moi. C’est ce qui fait d’ailleurs la beauté de l’écriture. On peut mettre un peu de soi et chacun peut s’y reconnaître.

Diadié Dembélé

Votre écriture est pourtant parsemée d’éléments autobiographiques…

Diadié Dembélé : Je peux décider d’écrire sur un moine bouddhiste, mais ne pourrai jamais me battre contre ma mémoire et mon inconscient. À un moment donné, dans les livres que j’écris, il y aura forcément un peu de moi. C’est ce qui fait d’ailleurs la beauté de l’écriture. On peut mettre un peu de soi et chacun peut s’y reconnaître. Au Mali, beaucoup de personnes regardent les télénovelas sans comprendre le français. Pourtant, ils sont là tous les jours devant la télé à regarder ces scènes, parce que ces histoires d’amour, de déception, de stérilité, leur parlent. Ils s’identifient aux personnages. Mettre un peu de moi dans mes livres, c’est mettre un peu des autres.

Comment qualifierez-vous votre littérature ?

Diadié Dembélé : J’ai commencé à écrire parce que j’étais un adolescent solitaire qui voulait se créer ses propres amis. Lorsque je suis arrivé en France, je me suis rendu compte que j’écrivais non plus uniquement pour cette raison, mais aussi pour lire des histoires dont j’avais eu moi-même besoin et essayais de trouver en vain. Outre les livres d’Ahmadou Kourouma et Soundjata, l’épopée mandingue de Djibril Tamsir Niane, j’avais du mal à trouver des textes auxquels je pouvais me rattacher. Je me suis dit qu’il y avait beaucoup d’histoires à écrire pour les gens qui sont dans la même situation que moi. Depuis trois mois, j’entends des témoignages enjoués de mes anciens camarades du Mali, ou de personnes nées de parents alsaciens, bretons et corses.

Fasséry Kamissoko