La grande richesse de la bande dessinée franco-belge réside dans son dynamisme et dans sa capacité à trouver de nouveaux et talentueux représentants à chaque décade. Fier et humble héritier de Moebius et Léo, le bédéiste Jeremy Perrodeau a construit une œuvre à la fois marquée par l’éclectisme de ses ainés et son goût pour l’exploration. Ainsi, il offre à chacune de ses publications des récits d’une somptuosité graphique sidérante, subtilement parsemés de réflexions sur l’environnement. Entretien avec un habile artisan du neuvième art.

Qu’est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans l’écriture et l’illustration de bandes dessinées ?

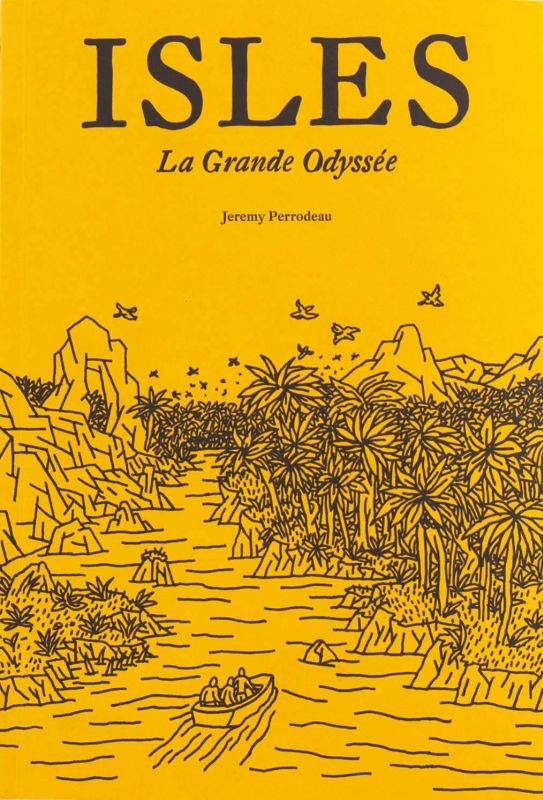

Jeremy Perrodeau : Ce n’était pas forcément un choix, car j’ai toujours réalisé des bandes dessinées. C’est quelque chose qui a toujours été là et m’a accompagné durant mon adolescence, et même durant mes études de graphisme : métier auquel je me destinais. Au fil du temps, le désir de vouloir raconter des histoires, d’imaginer des mondes, de les développer, s’est agrandi. La bande dessinée m’est alors apparue comme le moyen le plus facile et le plus adapté pour déployer ce que j’avais en tête. Ma première bande dessinée s’est faite comme ça. Je ne savais pas forcément où le projet allait m’amener, mais je savais que je développais une histoire. Je construisais plaisamment les pages les unes derrière les autres. Après avoir fini de travailler sur Isles, La Grande Odyssée, ma première bande dessinée, j’ai eu envie de continuer à raconter des histoires. C’est comme ça que je suis devenu auteur de bandes dessinées. J’ai arrêté mon travail de graphiste pour me consacrer au dessin. Désormais, je partage mon temps à travailler sur des bandes dessinées et à faire de l’illustration de commande pour la presse et l’édition. Chaque projet me pousse à développer différentes façons d’aborder les choses, d’enrichir mon propre vocabulaire, car je me considère encore en apprentissage du langage de la bande dessinée.

Depuis la parution de votre premier ouvrage, vous ne cessez d’aborder sous forme de récits oniriques, d’aventures ou de science-fiction, des réflexions sur l’environnement. Pourquoi ?

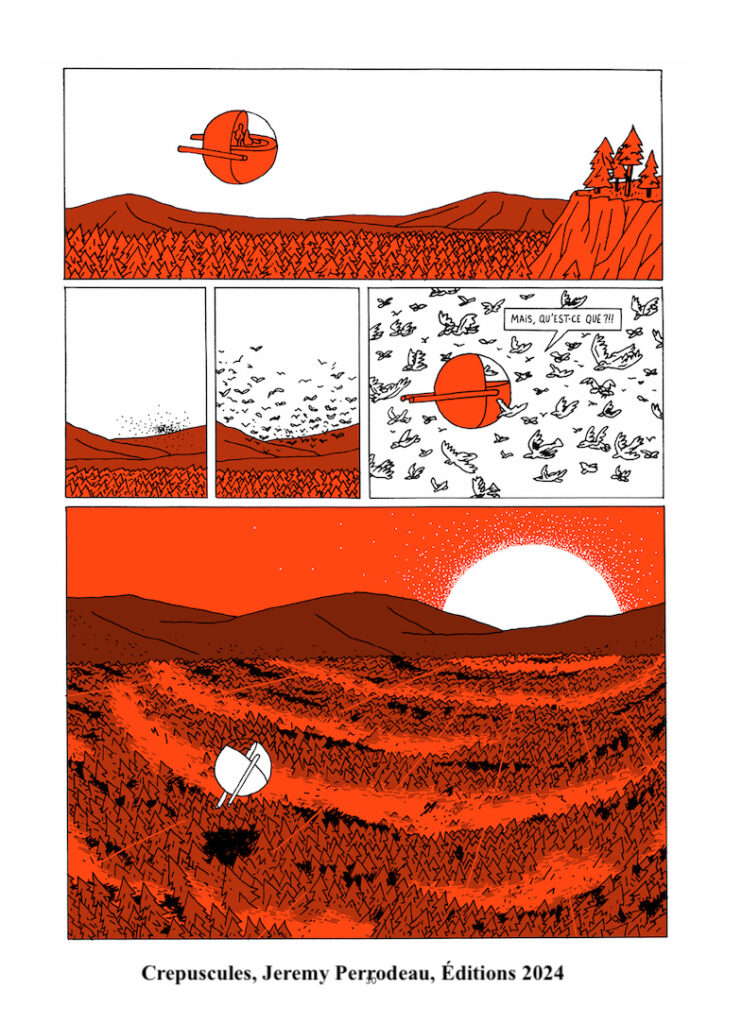

Jeremy Perrodeau : J’ai toujours eu envie de dessiner des choses qui sont plaisantes à dessiner. Et ce que j’aime dessiner par-dessus tout, ce sont les environnements, les décors naturels parce qu’ils peuvent avoir une personnalité. Dans mes récits, ce sont des personnages au même titre que les humains, voire souvent les personnages principaux. Je pense notamment à Crépuscules où c’est la planète qui est le cœur du récit, de l’intrigue. Les questions environnementales et la manière dont l’homme agit dans un espace sont également très importantes dans mes livres au même titre que la thématique de l’exploration : la façon dont on colonise un nouvel espace, dont s’y rend, se l’approprie. Toutes ces interrogations découlent clairement de l’envie initiale de développer des récits où la présence du décor est importante.

Pourquoi faites-vous le choix de raconter ces histoires dans les genres susnommés ? Qu’ont-ils de spécifiques par rapport au documentaire ?

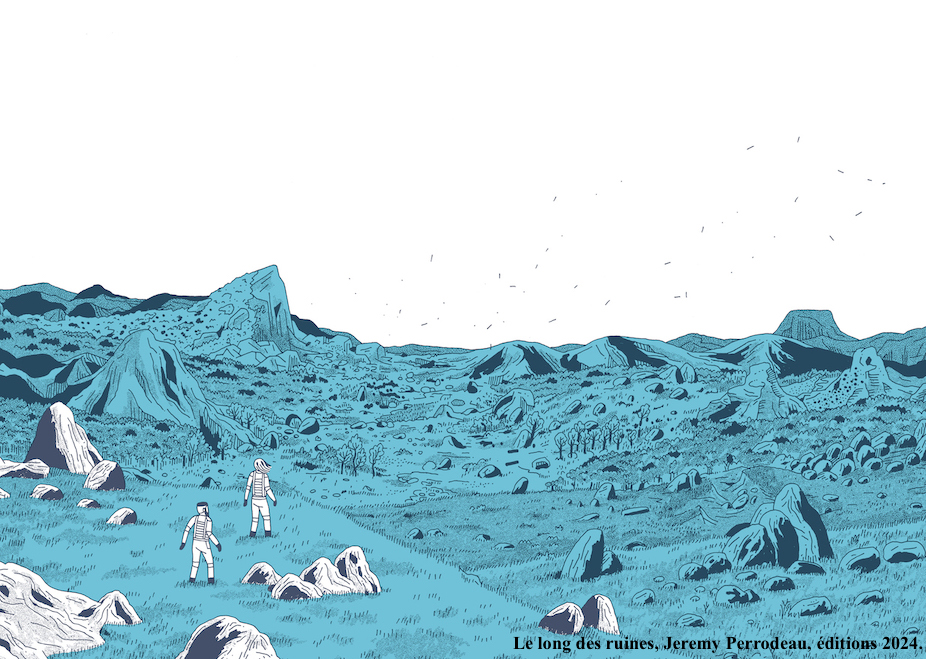

Jeremy Perrodeau : C’est vraiment lié à une envie primaire. Ce qui m’intéresse en tant que lecteur ou auteur, c’est ce qui relève de l’imaginaire : la fiction. J’aime imaginer des mondes avec d’autres règles et d’autres façons de voir les choses. La science-fiction est un genre où l’imaginaire prime. Elle permet aussi de passer sous le tapis beaucoup de questions liées au réalisme quand on veut raconter une histoire. C’est un monde imaginaire qu’on n’a pas besoin d’expliquer en intégralité. On peut donc facilement se concentrer sur le récit sans perdre de temps à expliquer le fonctionnement d’un engin ou d’une technologie invraisemblable. Même mon dessin n’est pas réaliste. Un ingénieur s’arracherait les cheveux en regardant mes vaisseaux et mes déplacements, qui ne sont pas du tout conformes à la réalité. Ce qui compte, c’est le fait que le lecteur y croit, qu’il se dise que c’est une moto volante, que l’histoire fonctionne. Si je devais me questionner tout le temps sur le caractère réaliste de mes dessins, je pense que ça me bloquerait terriblement. C’est pour cela que je préfère évacuer toute prétention documentaire ou réaliste, même si je sais que des sujets de société peuvent s’immiscer dans mes récits de fiction. Le long des ruines en est un exemple. C’est un récit de science-fiction postapocalyptique, mais c’est aussi un récit profondément humain : le livre parle de thématiques qui auraient pu être abordées dans un livre documentaire (le rapport à l’autre, la culpabilité vis-à-vis d’un souffrant). Je crois que j’ai une préférence pour ces genres, car ils me permettent d’être totalement libre, sans contraintes formelles.

Quelle est votre technique pour dessiner l’environnement ?

Jeremy Perrodeau : : Je n’ai ni de carnet de croquis que j’amène en vacances, ni d’habitudes d’observation de la nature. Je dessine dans mon atelier. C’est là que je me crée une banque d’images pour mes recherches d’ambiance et de paysages, au début d’un projet. Mais à partir du moment où je me mets à dessiner, je ne vais plus consulter ces images. Je préfère travailler avec le souvenir que j’en ai. C’est comme ça que je procède en général sauf dans certains cas où les images doivent être construites différemment et sans les automatismes de cadrage que je peux avoir. Alors pour créer une sorte de rupture, je vais chercher une image de référence pour cette composition différente. C’était le cas dans Crépuscules où j’ai fait référence à plusieurs peintres romantiques dont je suis épris (Albert Bierstadt, Alfred Joseph Casson, Caspar David Friedrich, Joseph Anton Koch, Joos de Momper le jeune, Thomas Moran) pour représenter un environnement chargé d’émotions. Je navigue donc souvent entre deux choses : le souvenir et la référence même si celle-ci est toujours réinterprétée.

Cet environnement que vous dépeignez est parfois vicié par des phénomènes étranges et n’existe souvent qu’à travers les souvenirs nostalgiques de ceux qui se sont attelés à le reproduire artificiellement…

Jeremy Perrodeau : L’environnement tel que je le perçois, c’est-à-dire comme un personnage, ne livre pas forcément tous ses secrets. C’est une espèce de figure mystérieuse avec laquelle on interagit et dont on ne connaît pas toujours les intentions. Ce rapport au mystère est quelque chose qui intéresse beaucoup mes personnages : ils se posent régulièrement des questions, ils ont plein de doutes par rapport aux situations auxquelles ils sont confrontés. C’est une position dans laquelle j’aime bien mettre le lecteur également : créer du mystère pour qu’il s’interroge et que ce soit un élément qui le tienne en haleine pour continuer à lire la bande dessinée. Je vais également lui laisser volontairement des éléments assez fumeux, assez troubles pour qu’il s’accapare le récit, se livre à une interprétation qui sera différente de celle de son voisin. C’est une démarche intéressante. C’est quelque chose que l’on peut également avoir quand on regarde un paysage. Face aux paysages, chacun voit un certain nombre de choses qui ne seront pas similaires à celles que voit son voisin.

Comment dessinez-vous vos perspectives ?

Jeremy Perrodeau : Je le fais généralement à l’œil sans m’imposer de règle ! Si je vois que visuellement ma proposition de perspective n’est pas juste, mais qu’elle passe, je la laisse telle qu’elle est. Si je me mettais à construire une image en respectant toutes les règles, je pense que ça ne me plairait pas. Je n’ai pas envie de dessiner comme ça.

En revanche, il m’est arrivé de composer certaines images où effectivement, je m’imposais davantage de rigueur sur la construction de la perspective pour exacerber le côté aseptisé de cette ville. Ça servait le message que je voulais transmettre, mais en général, j’essaie de ne pas trop m’en soucier. Cela ne signifie pas que je fais dans l’outrance cubiste avec plusieurs faces qui seraient présentes, mais je dessine un peu comme ça me vient.

La construction de la perspective rejoint même la question du dessin. Si on est dans une stricte représentation de la réalité où de ce que devrait être une image de la réalité, pourquoi la dessiner ? Autant prendre une photo, même si celle-ci peut aussi déformer ladite réalité. Vu que je suis incapable de représenter une image extrêmement bien structurée avec une perspective parfaite, et que je n’ai pas envie de m’imposer cette tâche, je « triche » pour composer quelque chose qui fonctionne. Je trouve ça intéressant, car ça nous ramène à l’idée de dessiner sous ses propres contraintes et de faire en sorte que le travail fonctionne. J’aime bien jouer avec ça, prendre au corps ses défauts et ses maladresses et faire en sorte que ça tienne.

Toujours au niveau du dessin, on constate une évolution de votre trait : si Isles, la grande odyssée, votre première BD se distingue par un trait plus épais, vos deuxième et troisième BD se caractérisent par l’absence de traits faciaux distinctifs chez les personnages. Pourquoi ?

Jeremy Perrodeau : Ça vient pour moi de deux choses : dans Isles, la grande odyssée, on est assez éloigné des personnages, la majeure partie du temps. Ils sont souvent dessinés en entier, et donc petits dans les cases. À cette échelle et vu l’épaisseur de mon trait, dessiner un visage n’est pas forcément intéressant ou alors il y aurait une espèce d’accumulation de lignes sur le visage et on ne verrait que ça… Ce qui compte, c’est le fait que le personnage ait une allure qui permette de le reconnaître. Dans Crépuscules, les personnages ne sont pas incarnés, les individualités ne sont pas tant que ça mises en valeur. Ce qui compte, c’est le groupe et ce qu’il représente. Pour Le long des ruines, j’avais dès le départ l’envie de raconter un drame humain. Pour qu’on puisse ressentir cette émotion et faire confiance aux personnages, il fallait qu’ils soient plus incarnés visuellement. Je me suis davantage rapproché d’eux avec beaucoup de gros plans d’eux. Mais là encore, c’est assez sommaire dans la représentation des traits. Ce qui me plaît quand je dessine, c’est d’être dans un langage simplifié, voire une forme de minimalisme dans les traits. En étant très simple sur le trait, ça laisse une marge d’interprétation au lecteur. Il donne au personnage le visage qu’il veut pour mieux ressentir les émotions vécues par ce dernier sans avoir l’impression que celui-ci en fait trop ou pas assez. Voici les raisons qui me poussent naturellement à aller vers ce type de représentation.

Comment qualifierez-vous votre dessin même s’il est évolutif ?

Jeremy Perrodeau : Effectivement, mon dessin évolue à chaque fois parce que moi-même, j’évolue. Je suis passé d’une pratique irrégulière et épisodique du dessin à une pratique quotidienne. Il y a eu de nombreux progrès techniques, notamment dans la manière de dessiner mes personnages et mes décors… Objectivement, c’est un dessin à la ligne claire au sens où il n’y a pas de plein et délié. On pourrait dire qu’il est minimaliste dans la simplification de la représentation, mais je ne me retrouve pas forcément dans cette catégorisation puisque quand on regarde les pages, on se rend compte qu’elles sont très souvent remplies.

Voyez-vous une différence avec les dessins que vous produisez pour la presse ?

Jeremy Perrodeau : La relation avec le dessin de commande n’est pas la même puisqu’on n’est pas forcément seul à dessiner à chaque fois alors que pour mes projets, je suis maître à bord. Les projets de commandes sont aussi des projets plus courts, qu’on ne peut pas inscrire dans la durée. Malgré tout, travailler sur un projet de commande me pousse souvent à expérimenter des formes graphiques un peu différentes, qui peuvent se retrouver ultérieurement dans un projet de bande dessinée et inversement. Je trouve particulièrement intéressant de dessiner quelque chose que je n’aurais pas dessiné. Ça permet de faire progresser à la fois mon dessin, mais aussi d’y insuffler de la nouveauté, de ne pas rester sur des acquis.

Vous explorez également différents modes de narration dans vos livres. Si dans Crépuscules, le récit débute par un prologue et se poursuit avec d’autres récits qui peuvent se lire indépendamment, vous empruntez, dans Le long des ruines, maints codes de narration propre à la science-fiction et à l’exploration. Pourquoi ?

Jeremy Perrodeau : Mes livres ne sont pas des suites ! Il n’y a jamais de rapport immédiat entre eux, même s’ils tournent autour de thématiques environnementales et d’exploration. Ce travail au niveau du scénario est ce qui me pousse à me remettre en question dans ma manière d’aborder le récit pour ne pas avoir à me répéter dans chaque livre. Aucun de mes projets n’est écrit de la même manière. Le premier était une improvisation totale. Dans Crépuscules, il y avait effectivement cette idée d’avoir plusieurs temporalités qui se croisent dans le récit. C’est une narration que j’ai construite au fur et à mesure, et de manière empirique. Pour Le long des ruines, le travail au niveau du scénario était beaucoup plus structuré… Je trouve stimulant le fait que chaque récit soit une nouvelle aventure. J’ai besoin de me sentir en danger à chaque nouveau projet, de me détacher de mes acquis. J’ai la même approche avec mon dessin, qui évolue à chaque livre, puisque j’intègre à chaque fois de nouveaux éléments pour un peu agrandir ma boîte à outils.

La bande dessinée est-elle de la littérature ?

Jeremy Perrodeau : Il y a ce rapport à l’image qui est totalement différent. Dans la littérature, même si on est dans la description, et qu’on demande aux lecteurs de représenter visuellement le texte, je suis sûr qu’on n’aura pas les mêmes propositions alors que dans une bande dessinée, il y a la présence d’une image. Chacun peut imaginer ce qu’il veut, mais il y a une image, qui est déjà là, qui est connue. La différence majeure se situe là. Il y a aussi le rythme de lecture qui est différent. Dans une bande dessinée, c’est au lecteur de décider s’il veut regarder une image pendant deux secondes ou plus, on ne peut pas le forcer à rester longtemps sur la page. C’est plus compliqué en littérature d’échapper au rythme que veut imposer l’auteur, d’où également une certaine différence. Même si la bande dessinée peut être littéraire dans son propos, sa manière de proposer un récit, un dialogue, etc. Il y a quelque chose de structurellement différent.

Comment qualifierez-vous votre travail ?

Jeremy Perrodeau : C’est toujours difficile de caractériser son travail, mais si je dois dire quelque chose. Je dirais que c’est de la bande dessinée. Il emprunte à la fois les codes et le langage narratif avec toujours cette idée d’interaction avec le lecteur.

Lorsque je travaille sur un récit, je ne me demande jamais s’il va plaire ou non au lecteur. Je travaille plutôt en m’interrogeant sur ce qu’il va penser de tel événement présenté dans le récit et comment cet événement va l’amener à s’interroger sur des questions importantes sur lesquelles je m’interroge moi-même. Cette idée d’interaction est commune à chacun de mes ouvrages comme ce rapport d’exploration de l’imaginaire : l’idée de donner à voir une aventure, une découverte, d’essayer d’être tout le temps en jeu avec le lecteur pour le surprendre. C’est pourquoi je ne me considère pas forcément comme un auteur de science-fiction, même si la plupart de mes livres s’inscrivent dans ce contexte-là. Ce qui compte, c’est l’aspect imaginaire, le fait de développer de l’inconnu.