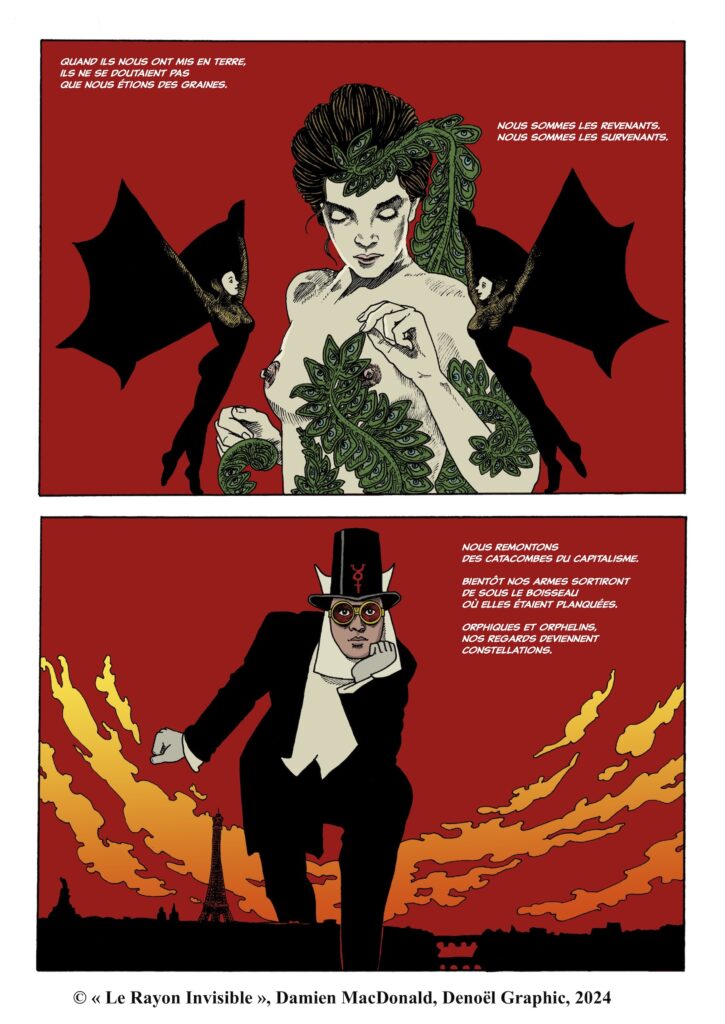

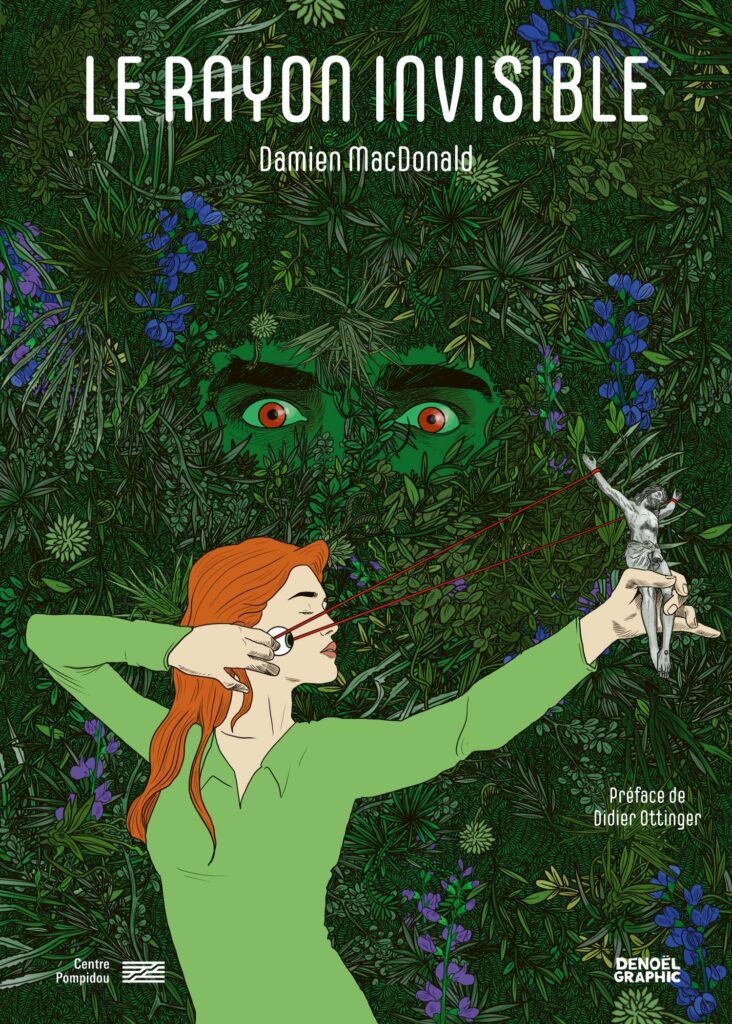

Publié à l’occasion de la grande exposition célébrant les cent ans de la parution du premier manifeste du surréalisme, Le Rayon Invisible de Damien MacDonald est un ouvrage adroit, qui retrace magnifiquement l’essence du mouvement né en 1924, dans une mise en scène onirique et enchantée. Entretien avec Damien MacDonald.

Pour débuter, je vous demande une biographie. Quel est votre parcours ?

Damien Macdonald : Je crois que toutes les identités sont multiples de nos jours. En-tout-cas, je le souhaite. Qui je suis ? Je suis encore en train d’essayer de chercher à le savoir. Pour simplifier, je dirai que je suis un amoureux de la bande dessinée, un addict à l’encre de Chine. Depuis longtemps, je travaille à essayer d’aiguiser ces deux langages que sont le dessin et l’écriture. Et ça m’amène dans plusieurs domaines. Parfois au commissariat d’exposition, parfois dans des mondes théâtraux, parfois dans la bande dessinée qui est le cœur de mon quotidien, du fait de l’articulation entre le texte et le dessin.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce médium ?

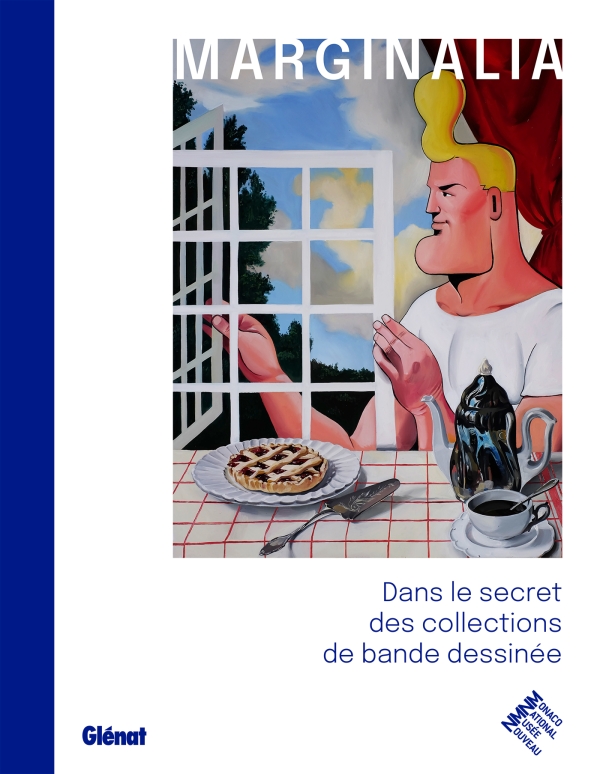

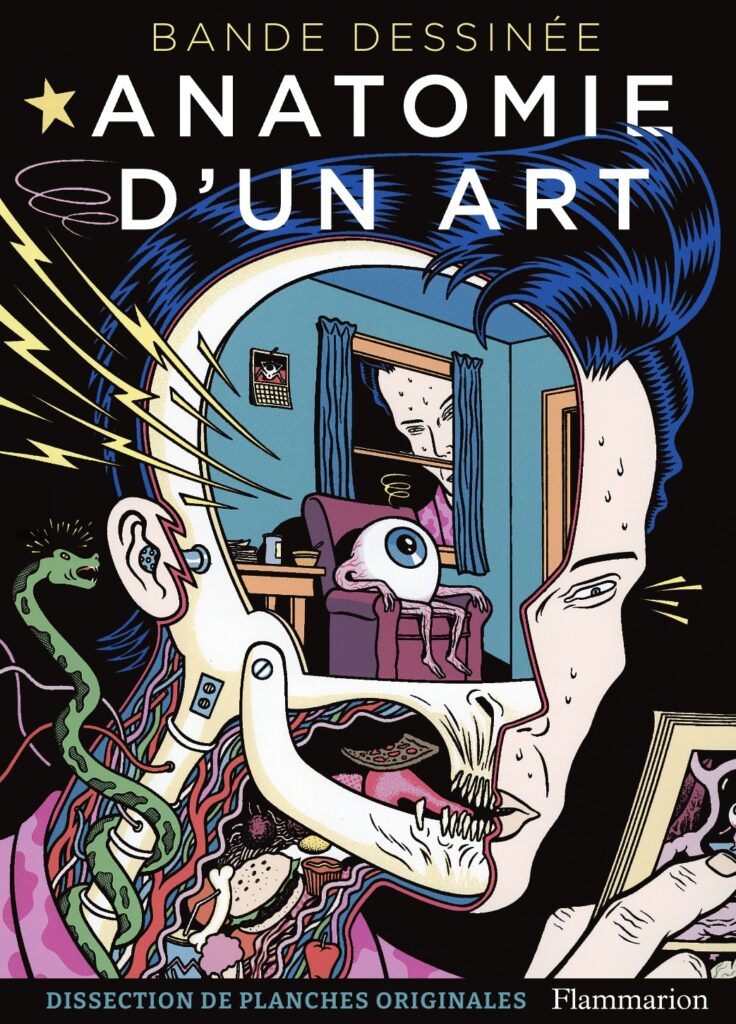

Damien MacDonald : J’ai publié deux livres sur l’histoire de la bande dessinée. Le premier s’appelle Marginalia : dans le secret des collections de bandes dessinées. Il a été conçu pour une exposition qui s’est tenue au Nouveau Musée National de Monaco en 2021. Le deuxième livre s’intitule Bande dessinée – Anatomie d’un art. Il s’agit également d’un livre qui accompagnait une exposition, cette fois en Espagne, qui a commencé en 2022 et dure encore. Dans ces deux livres, j’ai essayé de décortiquer la manière dont la bande dessinée s’est formée à ses débuts, au même moment que la psychanalyse. C’est un jeu entre l’image et le texte qui permet de déployer l’imaginaire d’une manière unique dans l’histoire de l’art, et cela grâce à une temporalité propre, une temporalité de lecture au gré du bon vouloir de celui qui a le livre entre les mains. C’est un imaginaire vraiment propre à ce médium, un imaginaire différent qui fait qu’on peut lire très vite une page et très lentement une autre, qu’on peut tout à fait se laisser emporter dans une image ou au contraire laisser l’image flotter. La liberté de lecture qu’offre ce médium m’enchante, m’excite. Parfois quand la magie opère, je rentre dans un monde parallèle.

Cet attrait pour la bande dessinée est-il également corrélé au fait que c’est un médium qui laisse abondamment de place à l’imagination du lecteur contrairement à quelque roman contemporain ? André Breton à qui vous rendez hommage dans Le Rayon Invisible a d’ailleurs tenu des propos quasiment pamphlétaires à l’égard du roman dans le Premier manifeste du mouvement surréaliste en 1924…

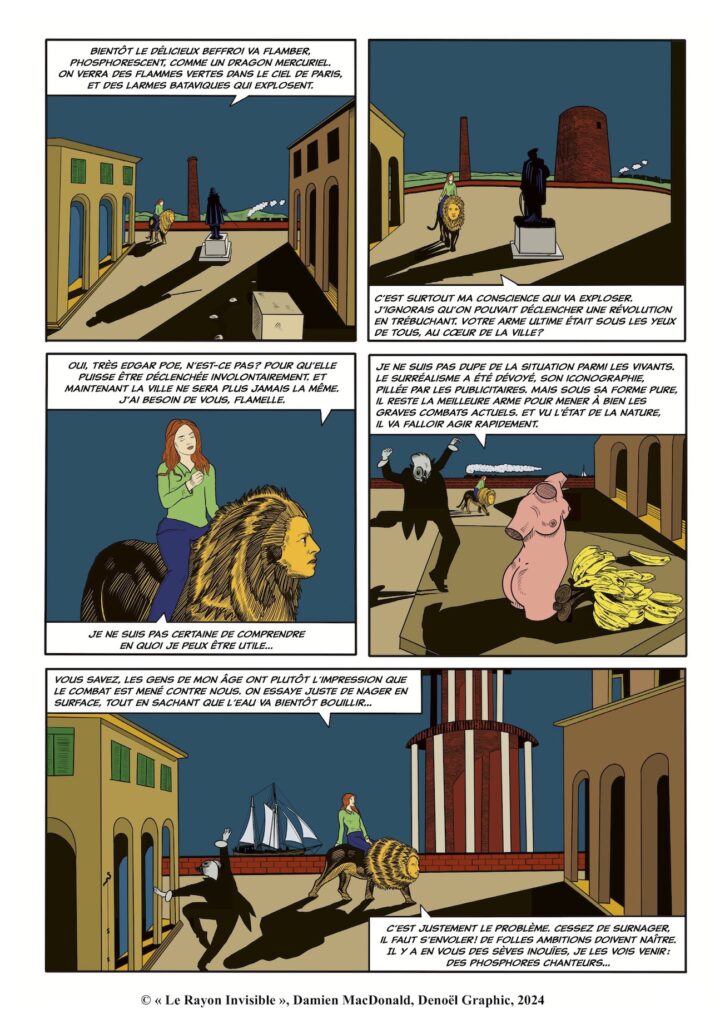

Damien Macdonald : L’éditeur a trouvé une formule qu’il a utilisée sur la quatrième de couverture pour parler de mon livre. Il a dit de celui que c’était un « traité graphique ». Ça m’a fait très plaisir parce que ça nous évite l’utilisation du terme « roman graphique » puisque André breton était, effectivement, un adversaire du roman. J’aime bien l’idée que ce soit un traité graphique et qu’on garde la narration comme dans Nadja, comme dans Les Pas perdus, comme dans Les Vases Communicants et qu’on se débarrasse de cette idée un peu figée, un peu fermée que peut avoir le roman.

Lire aussi : « Mon Musée imaginaire » de Claire Le Men, un panthéon d’exception

À l’occasion de l’exposition célébrant les cent ans de la parution du premier manifeste du surréalisme, vous avez publié Le Rayon Invisible, une magnifique bande dessinée qui donne entre autres à voir l’essence du mouvement et quelques-uns de ses représentants. Quelle est la genèse de ce livre ?

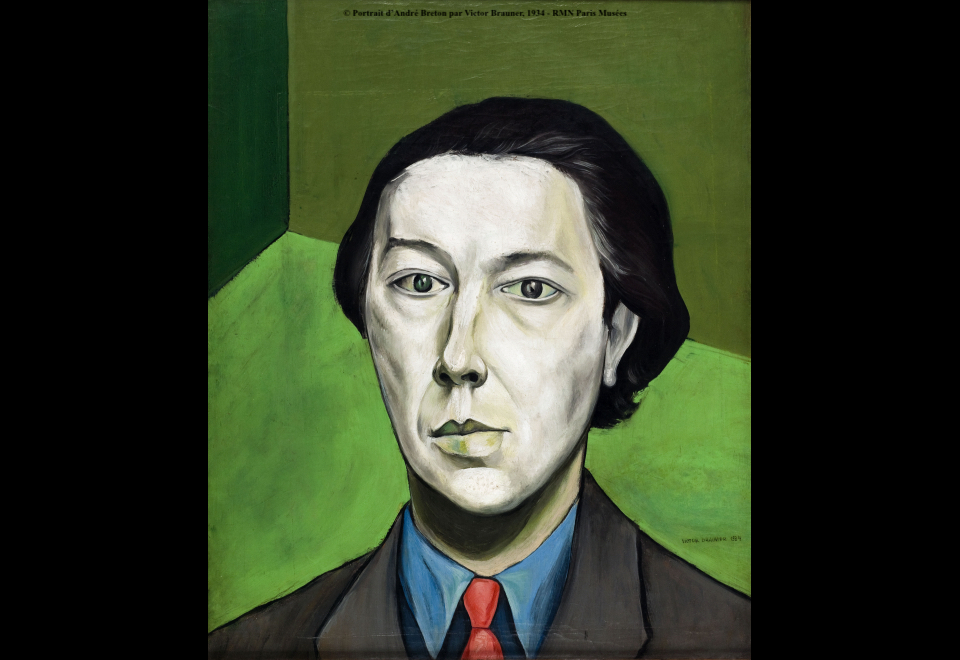

Damien Macdonald : La toute première étape a été la proposition de collaboration émise par Laurent Le bon, le président du Centre Pompidou. J’ai proposé d’emblée de travailler sur le surréalisme. C’est l’un des mouvements qui est tellement libre qu’il me fascine. Ce que j’aime énormément dans l’exposition qui a eu lieu au Centre Pompidou et qui célèbre son centenaire, c’est que lorsqu’on la visite et qu’on voit les différents artistes mis à l’honneur, on voit qu’ils sont reliés uniquement par un sens de la liberté, et non par un style ou par un dogme. D’un artiste à l’autre, chacun a un particularisme, un imaginaire propre, un trait qui lui est unique, un rapport different à la perspective. Il n’y en a aucun qui ne mime une technique, ni une doxa. Ils sont libres et chacun est devenu un artiste à part entière inventant presque son médium. Hors du surréalisme, je crois qu’il y a peu de mouvements qui soient aussi ouverts. C’est d’ailleurs cette incroyable ouverture qui fait qu’on a caricaturé à l’inverse André breton, en imaginant que c’était quelqu’un de dogmatique et fermé alors qu’il a été le déclencheur d’une révolution très polymorphe.

Justement, le livre met en exergue les reproches de sexisme et d’homophobie faits à l’encontre d’André Breton, malgré sa dénonciation du colonialisme, de la domination masculine, ses amitiés avec Léon Pierre-Quint et Proust dont les propos lui permettent de raffermir certaines analyses dans le premier manifeste du surréalisme…

Damien Macdonald : Ce sont des reproches qui restent, qui perdurent et qui, à mon sens, sont un peu injustes. Je crois que c’est aussi parce que d’une certaine manière, ça enlève de l’efficacité à son combat. Donc ça arrange la bourgeoisie qu’il soit perçu ainsi, comme quelqu’un de finalement réactionnaire. En le caricaturant de la sorte, en lui faisant un costume de pape, on lui retire de sa superbe de révolté. Je crois d’ailleurs profondément qu’il aurait adhéré au discours décolonial. Même si c’est un mot qui n’existait pas à l’époque, qui a été forgé plus tard et qu’il n’aurait sans doute pas compris, c’est un courant de pensée auquel il aurait adhéré à 200 % puisqu’il est très présent dans toute sa pensée et politique et poétique.

La dimension politique et militante du surréalisme est souvent occultée dans les livres et programmes télévisuels proposés. Comment l’expliquez-vous ?

Damien Macdonald : Je crois que sa dimension politique n’est toujours pas perçue d’un bon œil. Comme ils avaient véritablement envie de déranger l’ordre établi, de vivre à la hauteur de leurs rêves, et que leurs rêves allaient au-delà des tabous, des conventions, il est plus facile de montrer les faces les plus chatoyantes du surréalisme que les plus évidentes. C’est aussi le symbole du temps qui passe. Beaucoup de mouvements très engagés, comme le romantisme, ont subi le même sort. De nos jours, on parle plus souvent des élans imaginatifs qu’autre chose. Des artistes comme Goethe, Hugo ou même William Blake, qui ont tous été porteurs de messages politiques révoltés, ont subi le même sort.

Le surréalisme, « c’est la communauté de tous ceux qui n’ont pas de communauté ». Et donc comme dans la cour des miracles, ils essayent d’être plus proches, plus fraternels, plus généreux. Parce que c’est aussi la condition de la survie.

Damien Macdonald

Outre les sujets abordés, la réussite de ce livre est corrélée aux propositions graphiques qui permettent d’entrevoir la dimension clanique et l’héritage du surréalisme…

Damien Macdonald : Effectivement, j’avais envie de signifier la dimension collective, de montrer que ce sont des marginaux qui se sont alliés. C’est pour cela que les marges des pages deviennent des symboles de l’union, de la camaraderie, de la fraternité. Les marges s’unissent dans le dessin d’un point de vue visuel. C’était mon envie de faire en sorte qu’on voit des marginaux s’entraider, que visuellement, on ait l’image de cette entraide tout de suite puisqu’ils formaient une sorte de clan à part. Le surréalisme, « c’est la communauté de tous ceux qui n’ont pas de communauté ». Et donc comme dans la cour des miracles, ils essayent d’être plus proches, plus fraternels, plus généreux. Parce que c’est aussi la condition de la survie.

Les différentes propositions graphiques vous permettent également de mettre en avant certaines de leurs influences, quelles qu’elles soient picturales ou cinématographiques…

Damien Macdonald : J’envisage beaucoup le dessin comme une pratique synthétique. Je m’approprie beaucoup d’images et les associe, les unifie. Il y a ce rêve un peu exagéré de se dire que la nuit dans les musées, les images descendent de leur cadre et vont se mélanger entre elles. En tant que dessinateur, j’essaie d’attraper ce moment où tout à coup, un tableau de Max Ernst va sortir d’une page et aller s’amuser à caracoler dans un tableau de Chirico. C’est ça qui m’enthousiasme. Les images ont une vie entre elles, m’en faire le sismographe me plaît beaucoup.

Quelle est votre définition personnelle du surréalisme ?

Damien Macdonald : J’essaie de rester au plus proche de celle d’André breton et je crois qu’il a défini le surréalisme comme un mécanisme et une technique psychique qui consiste à ouvrir les vannes de l’inconscient avec le moins de contrôle possible, du surmoi et de la raison. Ça peut s’appliquer à pas mal de moments du vécu, pas seulement dans l’œuvre d’art. Il n’avait d’ailleurs pas envie d’être un artiste professionnel. Ce qui l’intéressait, c’était l’art de vivre. C’était la manière dont tout un chacun nous vivons cette liberté, cette écoute de l’imaginaire. Il avait envie de la prêcher pour tout le monde. Pas seulement pour les intellectuels ou les artistes, mais pour tout le monde. Vous connaissez la phrase de Lautréamont : « La poésie doit être faite par tous.». C’est pareil pour le surréalisme ! L’énergie du surréalisme a infusé dans mon adolescence et a été très importante pour moi. Je ne pense pas que je serai aujourd’hui la personne que je suis si les œuvres des surréalistes n’avaient pas été sur mon chemin. Elles m’ont autorisé à rêver plus loin.

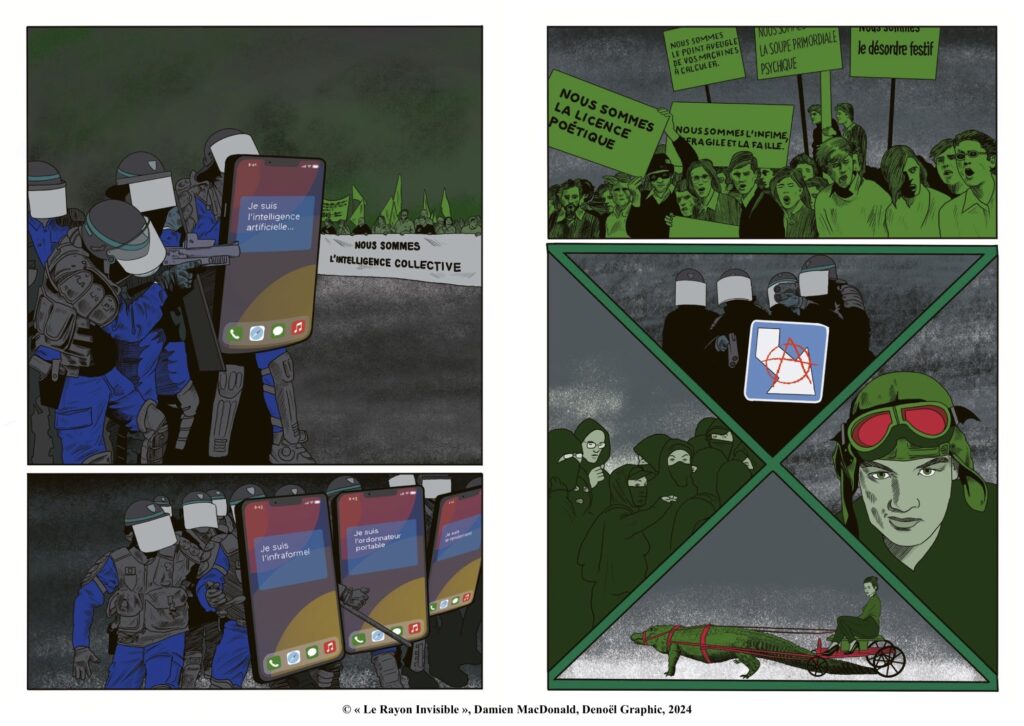

Que reste-t-il du surréalisme à notre époque marquée par la surproduction éditoriale, l’accoutumance des artistes au carriérisme et au non-engagement, l’avènement des intelligences artificielles ?

Damien Macdonald : Pour moi, du surréalisme il nous reste à la fois beaucoup et pas assez. C’est-à-dire que nous sommes influencés, parfois, sans le savoir par un ensemble d’œuvres surréalistes qui ont constitué la conscience collective. Des personnes comme Magritte, Dalí, Miro ont changé notre perception du monde. Même les fictions que nous dévorons sont très influencées par ce que le surréalisme nous a légué. Par contre, l’héritage de révolte, d’insurrection permanente, l’envie de transformer le monde pour qu’il soit plus juste, plus équitable, plus doux, plus rêveur, se sont malencontreusement amoindris. En ce qui concerne l’intelligence artificielle, je crois qu’une lecture superficielle pourrait nous faire croire que les surréalistes, qui étaient très joueurs, auraient beaucoup aimé jouer avec ces outils-là. Or, ils étaient aussi très méfiants à l’égard de tous les outils qui peuvent encourager l’aliénation. En bons matérialistes historiques, ils étaient très conscients du danger de ces outils aliénants. Je crois qu’ils auraient probablement été très méfiants, ils auraient eu tendance à mettre à distance ces outils au profit des imaginaires. Ils auraient essayé d’entraîner l’imaginaire sur des sources presque individuelles. Ils auraient encouragé les imaginaires individuels plutôt que les algorithmes.

Quelle est votre définition personnelle de l’art ?

Damien Macdonald : Je ne sais pas. Je ne sais pas si j’en ai une. Je crois qu’il s’agit peut-être des premières mains soufflées dans la Grotte Chauvet. Le fait que des hommes, des femmes et des enfants aient craché de la peinture sur leurs mains et laissé une trace « en négatif » de leur passage. Peut-être que le fait d’unir le souffle, l’absence, la main, cela créé quelque chose. Dans ce geste il y a quelque chose qui parle de la manière dont on se tient debout dans le monde, de comment laisser un message aux autres avant de disparaître, de mourir, de devenir un fantôme…

Que peut l’art dans notre société ?

Damien Macdonald : Même si je ne sais pas définir l’art, je suis sûr de sa capacité à agrandir l’intériorité des gens. C’est-à-dire que quand on ferme les yeux et qu’on pense à notre intérieur, c’est une géographie que l’art peut agrandir. Avec l’art, on peut aimer plus, on peut rêver plus, on peut partager plus, on peut imaginer plus. Je ne saurais pas définir les mécanismes de la création qui rendent cela possible, mais je sais que l’art le peut. Dès qu’une œuvre est reçue authentiquement, on voit l’intériorité des gens grandir et ça, c’est magnifique.

Quelle est votre définition personnelle de la bande dessinée ? Ce médium que vous avez choisi pour mettre en avant le surréalisme.

Damien Macdonald : À partir du moment où le texte et le dessin se reposent l’un sur l’autre, on a de la bande dessinée. Qu’il y ait des cases ou non, qu’il y a des représentations figurées ou non. Certes, il y a quelques exceptions avec notamment des bandes dessinées muettes. Mais en règle générale, ce sont des bandes dessinées ou la narration est très explicite, où il y a presque un sous-texte caché qu’on devrait prendre en compte dans la définition de la bande dessinée et dire que c’est un art où le dessin se repose sur un texte ou un sous-texte.

Il y a quelque chose d’absolument fabuleux et de jubilatoire à voir la scène contemporaine se déployer de manière surprenante dans plein de directions différentes, que ce soit dans la bande destinée de fiction ou la bande dessinée documentaire.

Damien Macdonald

Quels sont les textes et auteurs de bandes dessinées que vous aimez ? Vous ont-ils permis de vous construire intellectuellement et humainement ?

Damien Macdonald : Il y en a beaucoup. Je suis tout à fait omnivore. Il y a des personnes que j’ai eu la chance de croiser quand j’étais jeune et qui ont été très importantes, mais je lis aussi beaucoup mes contemporains. Je pense qu’on est en train de vivre l’un des âges d’or de la bande dessinée. Il y a quelque chose d’absolument fabuleux et de jubilatoire à voir la scène contemporaine se déployer de manière surprenante dans plein de directions différentes, que ce soit dans la bande destinée de fiction ou la bande dessinée documentaire. Je suis très heureux de vivre à cette époque. Faire une liste de quelques titres ou d’auteurs serait difficile, même si évidemment L’Incal de Jodorowsky et Moebius revient régulièrement.

Du côté des romanciers, j’ai tendance à adorer passer d’un livre à un autre. En ce moment, je redécouvre avec une joie immense Stephen Zweig, mais il y en a beaucoup d’autres, j’aime aller à beaucoup de sources différentes. André Breton fait évidemment partie des figures très importantes comme Roberto Calasso ou Arthur Koestler.

Qu’en est-il d’Annie Le Brun, récemment décédée ?

Damien Macdonald : Quand, je travaillais sur le livre, elle était encore vivante et je pensais fort à elle. J’avais très envie de lui envoyer le livre. Mais voilà les livres sont parfois des lettres qu’on envoie dans l’invisible, des lettres d’amour.

Quels sont vos derniers émerveillements artistiques ?

Damien Macdonald : C’est difficile de choisir, j’essaye de faire de l’émerveillement un exercice régulier. J’ai beaucoup regardé ces jours-ci les dessins de Norman Lindsay, Charles Dana Gibson, Franklin Booth…

Je suis né entre deux langues que sont l’anglais et français. C’est peut-être pour ça que j’aime autant l’art de la bande dessinée qui est tiraillée entre deux langages, celui du dessin et celui de l’écriture…

Damien MacDonald

Et vos derniers plaisirs lectoriels ?

Damien Macdonald : J’ai lu la traduction incroyable que Marie Cosnay a faite des métamorphoses d’Ovide, et j’ai redécouvert le texte d’une manière infiniment plus vivante qu’à mes premières lectures. C’est proprement inouï, et je le recommande à toute personne avide de lecture.

Vous avez un magnifique usage de la langue française qu’on entrevoit éminemment dans Le Rayon Invisible. Comment avez-vous construit cette langue ?

Damien Macdonald : Je suis né entre deux langues que sont l’anglais et français. C’est peut-être pour ça que j’aime autant l’art de la bande dessinée qui est tiraillée entre deux langages, celui du dessin et celui de l’écriture. Dans Anatomie d’un art, j’ai consacré un chapitre aux origines de la bande dessinée et au bilinguisme. Il me semble qu’il y a un grand nombre d’artistes bilingues aux origines de notre art et qui aiment voguer d’une langue à l’autre… Je crois que ce qui se passe entre les langages, dans l’infra-langage, fait partie de l’attrait de la bande dessinée. Ce n’est pas pour rien d’ailleurs qu’il y a le langage des Schtroumpfs et toutes sortes de glossaire surprenant dans l’histoire de la bande dessinée. On aime être à cet endroit du langage où parfois ça prolifère, ça joue sur des questions de traduction, d’intraduisible, de prolifération, etc. Le bilinguisme a été important dans la manière dont je pense. Ça a constitué ma psyché et la façon dont j’essaie de créer avec tout mon être.

Comment qualifierez-vous votre travail ?

Damien Macdonald : Je n’ai jamais essayé de le qualifier, de peur de le figer. J’aime beaucoup le mot psychédélique, qui veut dire étymologiquement « libérer la psyché » …

Et votre style ?

Damien Macdonald : J’essaye de changer régulièrement, je crois sincèrement qu’un artiste ne doit pas trop se poser la question du style. Ce serait systématiser le travail de l’atelier, lui donner une seule direction.

Avez-vous d’autres projets en perspective ?

Damien Macdonald : Oui, je travaille sur une bande dessinée qui devrait sortir l’année prochaine et qui sera à nouveau autour d’une figure historique. Je m’occupe également du commissariat de l’exposition consacrée à l’autrice britannique Posy Simmonds, qui a reçu l’an dernier le Grand Prix de la bande dessinée au festival d’Angoulême. C’est une autrice à la fois profonde, lettrée et ironique. Elle a un sens de l’humour et de la finesse qui me réjouissent à chaque fois. Et je prépare une bande dessinée pour les éditions Flammarion qui sortira en septembre.

Quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui ont envie de se lancer en bandes dessinées ?

Damien Macdonald : Continuez et ne vous laissez jamais décourager. C’est un art chronophage qui demande beaucoup de persévérance, qui a un petit côté moine copiste et punk à la fois. Il ne faut jamais lâcher ni le côté moine copiste, ni le côté punk. Il faut s’armer de courage parce que la société n’aime pas les plantes qui poussent lentement en ce moment. Nous vivons dans une époque où beaucoup veulent que tout soit hydroponique, que tout soit sous les lampes qui encouragent la croissance à toute berzingue. Or, une œuvre de bande dessinée pousse lentement. C’est pour ça que c’est un art intéressant. On peut croiser beaucoup de découragement sur le chemin, mais il ne faut pas laisser le découragement gagner. Sur le reste, il faut être le plus libre possible. Je n’oserais jamais conseiller à un artiste une méthode, une technique ou une direction. Mais par contre, encourager la persévérance, ça, oui, je peux.