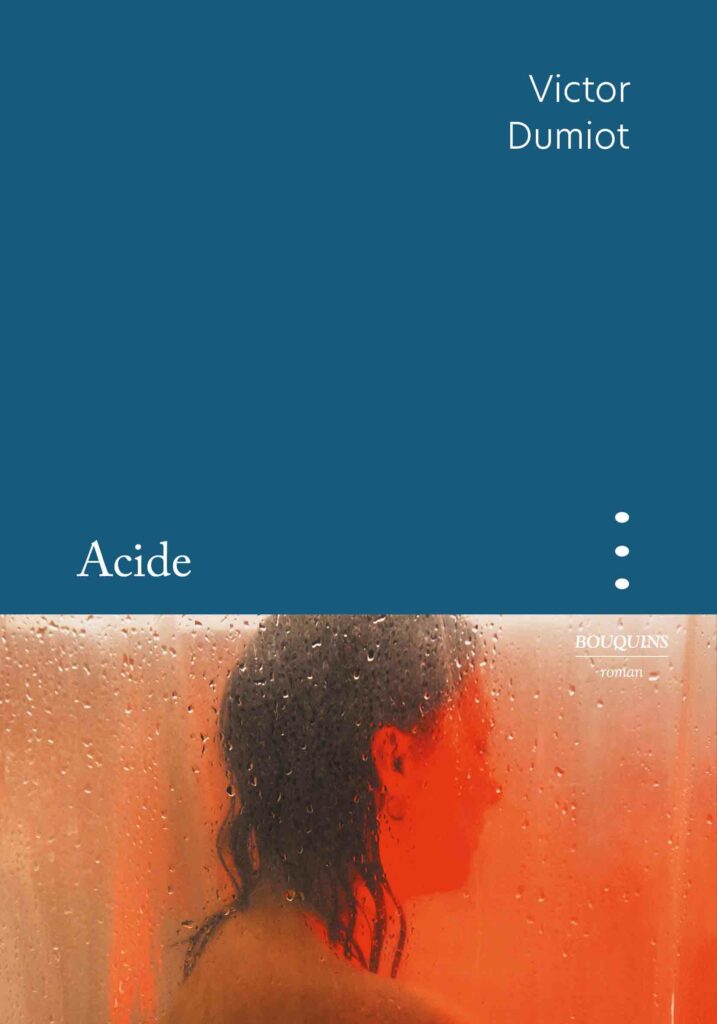

La rentrée littéraire française a ceci de particulier qu’elle nous fait découvrir à chaque saison de belles figures auctoriales, dont les textes nous amènent à repenser notre vision de la littérature contemporaine. Indéniablement, le nouvelliste et romancier Victor Dumiot est de celles-ci. Dans Acide, son premier roman publié aux Éditions Bouquins, il fait talentueusement monstration d’une société d’images où les uns vivent à travers une identité coconstruite d’eux, y compris sur des critères esthétiques et où d’autres se nourrissent frénétiquement d’images trouvées sur le darknet pour assouvir quelque appétit sexuel… Cette fable lévinassienne est racontée dans une écriture haletante et explosive, qui confirme à la fois le talent narratif et l’acuité sociologique de Victor Dumiot, auteur-né. Entretien.

Pour débuter, je vous demande une biographie. Quel est votre parcours ?

Victor Dumiot : Je suis né dans le Sud, et j’ai grandi dans le Nord, à Douai. Une petite ville assez moyenne, assez triste. Je ne garde pas du Nord un si bon souvenir. On parle souvent de sa chaleur, comme pour sauver, ou pardonner, sa légendaire froideur météorologique. Moi, je n’ai souvenir que du froid, ou bien sûr, des sourires, des accolades, mais surtout du froid, de la violence du froid. Un froid qui mord les habitants de partout. Le froid d’une certaine désertion sociale. Le froid de l’étouffement. Le froid d’un cadavre… Les gens du Nord ne quittent a priori jamais le Nord, ils y naissent, y grandissent et y crèveront. C’est quelque chose que l’on ressent, quand on en est sorti, quand on y retourne. Rien n’a changé, ceux que vous avez connu enfants ont juste un peu grandi, ils se sont un peu épaissis, ils sont devenus un peu plus rouges. Mais ils ne sont pas partis. Ils ne partiront pas. Ils ont remplacé leurs parents. Poussent les mêmes poussettes et connaissent la même misère. Il y a, dans le Nord, une intériorisation de la misère. Une misère qui se fait peau. Qui se fait chair. Et avec elle, une forme de honte. C’est cette honte qui explique la paralysie des habitants, la paralysie des familles. La paralysie des trajectoires. Le Nord est figé, condamné à se répliquer à l’infini, à répliquer à l’infini les mêmes fichus destins brisés. J’exagère un peu, ces trajectoires me touchent, car ce sont celles de mes proches. Il y a pire dans le Nord, il y a les bourgeois. Les petits-bourgeois, qui se prennent pour des grands rois. Ils vivent comme des chiens de garde, impitoyables, brutaux, condescendants. Ce sont des horreurs, les vrais miséreux, sont les possédants, qui ne supportent pas les « ploucs », mais qui sont tellement plus que les autres. Des petits commerçants, des petits marchands, qui portent la chemise Ralph Lauren comme on porte le foulard Hermès.

Je n’avais aucun ami à Douai, rien, personne. J’étais le sale gosse dans le coin de la cour de récré. Celui qui ramassait pour les autres. J’ai dû prendre mille coups par semaine. C’était ma ration, comme à la cantine. Je me souviens d’un jour où cinq six gamins m’ont mis à terre pour me faire bouffer de la boue devant tout le monde. C’est ça, pour moi, le Nord.

Mon père, qui était professeur de cuisine, a quitté le Nord pour les Marquises. Coup de chance. Là-bas, j’ai connu une vie assez extraordinaire, à la fois très contraignante, puisque j’habitais une toute petite île, dont la première grande ville, Papeete, se trouvait à plus de trois heures d’avion, et très libre, puisqu’on pouvait tout y faire. Je le dis souvent, mais c’est vrai : j’ai appris la liberté aux Marquises. C’est aussi aux Marquises que j’ai commencé à écrire de manière industrielle. À l’âge de 14 ans, chaque jour, je suis à ma table, et je rédige les chapitres d’un roman, un thriller, très inspiré de toutes mes lectures noires, très noires, de l’époque. Le roman fait 500 pages, et il s’intitule d’abord L’autopsie du mal, puis Jusqu’au bout du mal. Puis je suis rentré en France pour passer le baccalauréat section scientifique. Je voulais faire du cinéma. Depuis toujours, je veux faire du cinéma. C’est plus que mon rêve : tenir une caméra, tourner, diriger. Je suis un obsédé de l’image. Sauf que j’ai raté ma sortie de lycée, et je me suis retrouvé en médecine. Je n’ai pas tenu deux mois, j’ai arrêté d’aller en cours, sans le dire à mon père. Tous les matins, je me levais à sept heures, et je faisais semblant d’aller en cours. En réalité : j’allais dans un café à quelques pas de chez moi. J’ai trouvé un petit boulot, ce qui m’a permis de gagner de l’argent pour réaliser quelques courts-métrages avec des amis. Mais il fallait bien que je reprenne les études, j’ai commencé à angoisser. Par chance, j’ai été pris en hypokhâgne au lycée Descartes, à Tours. J’étais très heureux, sauf que je ne connaissais rien à la littérature. Petite incise : je suis un lecteur tardif. À dix-huit ans, la littérature, pour moi, elle se résume aux romans qu’on achète dans les gares. Je ne lis que cela : des thrillers, des polars. Je lis Maxime Chattam. Je lis Jean-Christophe Grangé. Je lis Franck Thilliez, etc. Mais les classiques ? Aucun. Pour moi, ça n’a aucun intérêt. Je les trouve ennuyants, ennuyeux, dépassés. Ça ne me parle pas du tout. Je lis quand même pas mal de philosophie, mais sans ambition particulière, juste parce qu’elle me séduit beaucoup à cette époque. C’est un moment de naïveté intellectuelle, où je tombe d’accord avec tous les systèmes. Tous me balaient, m’impressionnent. Je n’ai aucun recul critique. C’est aussi pour cela que je ne m’intéresse pas à la littérature en tant que telle : j’ai l’impression que la philosophie suffit, qu’elle est infiniment supérieure. Alors à quoi bon ? Mes lacunes me pénalisent en classes préparatoires, la première année, je finis dans les derniers. Mes professeurs savent que je travaille, entre guillemets, ce n’est pas de ma faute si je suis nul. Et puis, ils remarquent une certaine originalité dans mon approche. Déjà, je suis graphomane : même si je ne sais rien, je ponds à chaque fois des rédactions d’une trentaine de pages. Ma recette est simple : j’écris. Pas de brouillon. Rien, je pars et je ne m’arrête plus. Donc ils me sauvent. Et je repars pour un an. À la fin de la khâgne, malgré une légère remontée de mes résultats, je n’ai évidemment pas le concours de Normale Sup’. Donc, je redouble ! Sauf que cette fois, je ne sais trop par quel miracle (en réalité, je sais : depuis deux ans, je travaille jour et nuit. Je n’essaie pas de rattraper mon retard, je le dépasse. En choisissant mes classiques. En comprenant mes classiques. En les digérant.), mais je suis premier. Et je réussis le concours de l’École normale supérieure de Lyon.

Je vais donc à Lyon, où je passe de l’enchantement à la colère, tant l’école m’impressionne pour sa vacuité. Pour sa nullité. Pour moi, c’est une honte. Un déshonneur intellectuel. À part l’argent, il n’y a rien. Rien à sauver. Je ne vais plus en cours. Je ne fréquente plus les normaliens. Je m’enferme dans ma chambre, bâtiment E, le plus excentré, le plus à l’écart. Et je lis tout Foucault et tout Bataille. C’est vraiment à ce moment-là que je découvre Georges Bataille. Donc, j’écris, je lis. Je ne sais pas trop ce que je veux faire. De la recherche ? Peut-être, mais normale sup’ m’en dégoute. De l’enseignement ? Idem. J’entre en crise avec mes propres passions : la philosophie me lasse, je n’y crois plus. Peut-être parce que Bataille l’a mise à mort. Il se trouve que j’écris, j’écris depuis toujours, tout le temps, mais pas de manière sérieuse ou professionnelle. Je finis par demander une prépa ENA, à Paris. Deux raisons : je veux découvrir Paris et j’envisage sérieusement de passer ma vie dans un bureau de préfecture. Sauf qu’en arrivant à Paris, les choses ne se passent pas comme prévu. Ou plutôt, tout se déroule comme je l’espérais : je rencontre Yann Moix et je me remets à écrire. Pour sa revue Année Zéro, dont je suis maintenant le rédacteur en chef, et pour tout un tas d’autres revues. Donc, secrètement, encore une fois, j’arrête d’aller aux cours de prépa, et j’écris. J’écris toute la journée, de huit heures à vingt-trois heures, j’écris. Et c’est à la fin de cette première année que je me suis lancé dans la rédaction de Dynamite, qui deviendra ensuite Acide, mon premier roman. Voilà, pour faire bref, sans trop le faire non plus, ce que j’appelle mon « parcours ».

Il est faux de croire, je rassure ceux qui le pensent, que l’écrivain est un bohême parasite. Tous ceux qui comme moi ne sont pas des nantis se tuent à la tâche pour s’offrir le luxe d’une heure, de deux heures, d’une soirée, d’une journée d’écriture.

Victor Dumiot

Pourquoi écrivez-vous ?

Victor Dumiot : Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Pourquoi j’écris, comme s’il fallait se soumettre à un ordre établi. C’est une question qui revient souvent : pourquoi écris-tu ? Une question toujours très policière, qui sous-entend, parfois : pourquoi fais-tu cela, et non autre chose ? J’ai l’impression que les gens souffrent – et ils ont raison – à penser l’écrivain. Une sorte de parasite, qui a creusé son trou dans le domaine de l’improductif, et qui vit en réclusion. La journée au moins, le soir, c’est différent, l’écrivain a besoin de s’aérer. En-tout-cas, j’ai besoin de m’aérer, je suis une créature nyctalope. J’ai besoin de me frotter à la nuit, peut-être parce que j’aime être un peu masqué, pas complètement à découvert, parce qu’on s’autorise plus de choses la nuit, c’est plus agréable, les individus sont moins éclairés, se sentent plus habillés, et paradoxalement, sont un peu plus nus. Mais alors, je ne réponds pas du tout à votre question. Pourquoi j’écris ? Il est faux de croire, je rassure ceux qui le pensent, que l’écrivain est un bohême parasite. Tous ceux qui comme moi ne sont pas des nantis se tuent à la tâche pour s’offrir le luxe d’une heure, de deux heures, d’une soirée, d’une journée d’écriture. On est un peu plus enchaînés que les autres, parce qu’on a besoin d’être un peu plus libres. Je ne réponds toujours pas à votre question… Pourquoi j’écris. Je ne sais pas ! Je n’ai jamais su. Parce que j’aime voir l’espace se remplir d’une phrase, j’aime voir l’encre couler sur le papier, les mots, comme des corps, qui se déploient, les lettres qui s’enlacent, c’est très érotique une phrase, une belle bonne phrase qui sonne bien, moi, ça m’émoustille, ça me fait battre le cœur. J’écris parce que j’ai besoin d’écrire. Jusqu’à tard, je n’ai pas eu besoin de lire. Je veux dire : je n’en ressentais aucune nécessité. Mais j’ai eu besoin d’écrire, très jeune, très tôt, complètement graphomane, j’aime raconter une histoire. Raconter des histoires. Parce que je m’ennuie moi-même, parce que je me suis longtemps ennuyé. J’écris pour remplir le vide que me semble être parfois ma vie. J’écris pour occuper mon espace intérieur. Pour déverser quelque chose qui en moi gémit ou meurt. J’ai écrit pour me laver, pour me vider, pour m’épuiser. J’écris toujours par nécessité. C’est volcanique, pour moi, l’écriture. C’est quelque chose qui vient, qui pousse, qui naît, qui grandit, qui jaillit. J’arrête de filer des images sexuelles, mais c’est vrai. C’est exactement cela : l’écriture est ce qui vient en moi.

Comment écrivez-vous ?

Victor Dumiot : Je crois que j’ai déjà répondu à cette question. Alors je la détourne : j’écris le plus souvent habillé. Sur une chaise inconfortable, trouvée chez IKEA, qui me fait mal au dos. J’écris d’ailleurs le dos courbé, cassé – ce qui me provoque des douleurs, dont l’intensité varie en fonction de la durée des sessions d’écriture. J’écris dans un confort minimal. Parfois, j’écris dans le train. J’ai beaucoup écrit dans le TER, mais en première classe – car je n’aime pas le bruit. C’est aussi la raison pour laquelle je suis incapable d’écrire dans un café, dans un bar – j’aimerais, mais je n’y arrive pas. J’ai besoin d’un seul bruit : celui de mes doigts, celui de ma bouche qui souffle les mots – car je parle quand j’écris, pour sentir le rythme de la phrase, je la répète, je la retourne, et parfois, je la crie. Voilà, donc j’écris de cette manière. J’écris longuement, toute la journée, par jets assez intenses. Je peux remplir environ six à huit pages avant de m’arrêter et de constater que sur ces huit pages environ cinq sont bonnes. Alors je reprends, et ainsi de suite. J’écris mieux le matin, avant d’avoir déjeuné, que l’après-midi, L’après-midi, j’écris, mais je somnole, il faut donc que je me réveille. Mes méthodes de réveil varient, elles vont de l’image pornographique qui me stimule d’un coup, mais qui me distrait aussi un peu. J’écris aussi à l’écoute d’un morceau, à une courte promenade, à la lecture d’un livre, quelques pages de Roth, de Bataille, de Huysmans, de Duras ou de Jelinek.

Pour Acide, par exemple, j’ai refusé de lire tous les livres qui ont été écrits sur la défiguration. J’avais trop peur de partir dans la même direction, de récupérer des formules déjà prêtes.

Victor Dumiot

Sur quel support écrivez-vous ?

Victor Dumiot : J’appartiens à mon époque, j’écris sur ordinateur. On peut me voir armer d’un carnet noir, grand format. Je gribouille sur ce carnet, mais rien de plus. La raison est simple : ma graphie est tellement mauvaise, que je n’arrive pas à me relire.

Avez-vous un rituel ?

Victor Dumiot : Je cherche la bonne musique.

Cela peut prendre deux minutes, comme cela peut prendre, deux, trois, quatre, cinq heures. Ce n’est pas la musique qui, forcément, me servira ensuite pour écrire, mais c’est celle qui déclenche l’impulsion, accompagne le premier mot, la première suite de mots. J’ai besoin d’une musique, il me faut la musique.

Procédez-vous à de la documentation avant d’entamer l’écriture d’un texte ?

Victor Dumiot : Je ne me documente pas vraiment, j’essaie de rester le plus neutre possible. Pour Acide, par exemple, j’ai refusé de lire tous les livres qui ont été écrits sur la défiguration. J’avais trop peur de partir dans la même direction, de récupérer des formules déjà prêtes. Je voulais trouver des mots, les miens, pour décrire une souffrance que je n’ai jamais connue. Je me suis documenté après la rédaction du manuscrit, pour réinjecter du vocabulaire médical, pour trouver quelques exemples de mutilations judiciaires – couper le nez de la femme infidèle, par exemple.

Cette documentation postérieure peut-elle aussi être artistique ?

Victor Dumiot : Elle peut l’être, tout dépend du projet. J’aime avoir une base iconographique, je cherche des photographies, des peintures. En général, cela ne me sert strictement à rien, sauf à créer une atmosphère.

Vous publiez à l’occasion de la rentrée littéraire un premier roman incandescent sur le visage en tant que trace de l’identité, à la fois construite par soi et assignée par la société. Quelle est la genèse de ce livre ?

Victor Dumiot : La genèse de ce livre est assez simple : je voulais écrire sur la question de la victime. Qu’est-ce qu’être une victime ? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi oui : être victime, c’est un peu comme devenir un monstre. On est jugé, jaugé à l’aune de ce qui vous est arrivé. Vous n’êtes plus vous, vous êtres vous-la-victime. Pour les gens, c’est désagréable, c’est même effrayant. Une bonne raison pour laquelle la plupart des victimes n’en parlent pas. Une raison qui explique aussi pourquoi, par exemple, les victimes de violences sexuelles ne portent pas plainte : la honte. La honte d’être victime. Ce qui est complètement dingue, irraisonnable, en plus d’être victimes, les victimes sont victimes d’elles-mêmes. Assignées à être victimes. C’est un effet pervers de cette littérature du témoignage victimaire : les femmes, car le plus souvent, ce sont des femmes, restent assignées à un statut qui ne permet aucune émancipation, aucune libération. Le statut de victime reste un statut de victime, et même si la victime ouvre sa gueule, même si elle dénonce, balance, elle reste fondamentalement une victime. Le rapport de force, elle le subit. Donc je voulais penser la condition de la victime à partir d’un cas extrême, celui d’une femme condamnée à se vivre, à être perçue, comme une victime. Défigurée à mort, tellement défigurée qu’elle ressemble à un zombie, elle le dit d’ailleurs. Une victime tellement victime qu’elle est monstrueusement victime. Et la question que je me suis posée, c’est comment cette femme pourrait s’arracher de sa condition, de ce statut, sans passer par l’atermoiement, sans susciter la pitié ou la compassion. Avec le personnage de Camille, qui est une femme moderne, rebelle, j’ai voulu construire un personnage détestable. Camille n’est pas une charmante victime, c’est une connasse. Méchante, cassante. Une femme que le lecteur aurait, sans doute, détestée si elle n’avait pas subi cette agression. Je veux déstabiliser le lecteur, l’emmener dans des directions complètement opposées. C’est pourquoi le roman, tout du moins la partie consacrée à Camille, est fait d’une succession de glissements. On glisse sans arrêt avec elle, car Camille est dingue, elle est hargneuse, virulente, misandre, humiliante, sexuelle. Pour moi, l’unique solution d’arracher la victime à son statut, c’est de lui reconnaître une humanité qui ne passe pas par la pitié, pas par la compassion, mais par une forme de colère, de distance. On n’aime pas Camille, et c’est ainsi qu’elle redevient humaine.

Et puis, au milieu de l’écriture, est arrivé le personnage de Julien. Il a été pour moi le moyen de tordre cette histoire, de l’embarquer dans un train, celui d’un conte cruel, noir, dérangeant, provocateur. De plonger dans des enfers ultra-modernes, d’explorer des bas-fonds qui constituent le reflet caché de notre société d’images, autocentrée, qui consomme les corps, qui épuise les désirs, qui aliène, qui jouit de tout, y compris du mal, devenu un simple amusement collectif. Il y a eu la banalité du mal, il y a maintenant sa lucidité.

Avec force lucidité, votre ouvrage aborde également les injonctions esthétiques qui pèsent sur les femmes dans la société…

Victor Dumiot : Il ne faudrait pas prendre mon roman pour un roman féministe. Je me méfie absolument des étiquettes qu’on pourra lui coller. D’ailleurs, Camille le dit : parmi tous les hommes, qu’elle vomit depuis son agression, la pire espèce reste celle des cavaliers blancs, ceux qui se disent dans le camp du bien, dans le camp des femmes. Tous ces donneurs de leçons, tous ces moralisateurs, ces pharisiens 2.0 trop contents d’être queers, trop contents de s’affirmer déconstruits, en avance sur leurs congénères… Je me méfie de tous ceux-là, je les ai beaucoup observés, parfois fréquentés. Camille dit que ce sont les pires, et je ne suis pas loin d’être d’accord. Cela étant dit, Acide, c’est le roman de la défiguration. Défiguration physique et morale. La défiguration, en particulier à l’acide, est intrinsèquement liée aux injonctions esthétiques qui pèsent sur les femmes. D’ailleurs, on ne défigure que les femmes, ce n’est pas un hasard. On s’en prend à leur visage, alors qu’on va plutôt émasculer un homme. D’une certaine manière, on considère que la féminité, c’est avant tout une affaire de visage. Parce que c’est le rôle de la femme, c’est en quelque sorte sa fonctionnalité sociale : séduire, plaire, être belle, rester belle et désirable. Une fois qu’elle a perdu cette fonction, une fois qu’elle ne peut plus séduire, la femme ne vaut plus rien. Voilà ce que disent ces mutilations. Depuis au moins deux mille ans, il existe tout un tas de codes punitifs qui prévoient la mutilation du visage de la femme, par exemple, l’infidèle aura le nez coupé. C’est seulement en perdant son visage que Camille réalise à quel point celui-ci occupait ses journées. Tous ces tutos beautés, tous ces questionnaires dans des magazines à la con, type Jeune et Jolie… Ce qui ne veut pas dire qu’elle critique cela, elle ne critique pas, au fond, les injonctions esthétiques qui ont pesé sur elle – et continuent de peser, de manière redoutable, une fois son visage perdu. Elle ne critique pas, car pour elle, le maquillage par exemple, c’était la vie, c’était sa vie. C’était pouvoir ressembler à Lady Gaga, c’était pouvoir se mesurer aux plus grandes beautés du monde. C’était pouvoir s’amplifier, s’amplifier dans son être même, dans son apparaître, ou appar-être, si on devait trouver un autre terme. Ce que je voulais montrer, c’était l’omniprésence d’une forme de superficialité profonde. Des injonctions esthétiques qui nous traversent, qui nous constituent, femmes surtout, mais hommes aussi. Des injonctions qui se jouent de nous, mais avec lesquelles on peut aussi jouer.

Parallèlement au récit de Camille, vous mettez en exergue celui de Julien, un homme reclus en quête assidue d’images extraordinaires pour assouvir son appétit sexuel. Pourquoi ?

Victor Dumiot : Acide, ce pourrait être un drame romantique. C’est l’histoire d’une rencontre ultramoderne. Un monstre tombe sur un autre monstre, et ne peut plus l’oublier. En quelque sorte, c’est un coup de foudre, sauf que pour Julien, le coup de foudre, c’est aussi un coup de foutre. Car sa quête, c’est celle d’une jouissance perpétuelle, celle d’une excitation continue. Je me permets de vous corriger, il ne faut pas avoir de pudeur, je n’en ai aucune sur ce sujet : Julien ne consomme pas des images extraordinaires, il consomme des images de viol, de tortures, de voyeurs. Il consomme des images de plus en plus extrêmes, violentes, agressives. Une page du livre a d’ailleurs été enlevée, une page de description, pour préserver l’intégrité du lecteur (rires). Ce qui m’intéresse chez ce personnage, c’est le processus d’anéantissement intérieur, c’est faire l’histoire d’une violence. D’une certaine violence. Non pas Orange Mécanique, mais Orange Numérique. Comprendre comment la spirale pornographique fonctionne. Un constat simple : peu importe votre porte d’entrée, vous pouvez aimer le porno lesbien, chercher des vidéos érotiques, vous pouvez fantasmer des choses très douces, vous nourrir des longs baisers bien baveux et chauds… Vous finirez par aller voir ailleurs. On n’est jamais plus infidèles à ses fantasmes que sur Internet. Vous entrez sur Pornhub un peu sains d’esprit, vous finissez déglingué. En fait, Julien est un type qui est entré dans le porno parce qu’il est seul, parce que la masturbation le protège de rapports physiques réels, rend sa timidité confortable par autosuffisance sexuelle. Sauf qu’il bascule petit à petit, car ce qui l’excitait ne l’excite. Les images, par saturation, par surmultiplication, finissent par étouffer son désir. Le porno, c’est un cancer numérique. Julien cherche toujours plus loin sur le Darknet. Ce qui l’excite, c’est la vérité, c’est la vérité d’un corps, un corps qui jouit. Sauf que dans le porno, on n’est jamais bien sûr que le corps jouisse vraiment. Julien a tellement perdu pied avec le réel, qu’il a fini par le fétichiser. Par le fantasmer. Rien n’est plus excitant, pour lui, qu’une mouche qui se pose par hasard sur la lèvre d’un cadavre. Parce qu’elle n’est pas prévue cette mouche. Parce que c’est l’irruption du réel dans un monde désincarné.

La défiguration pose la question du temps qui ne s’écoule plus sur le visage du défiguré. Le visage du défiguré ne répond plus aux plissements habituels, à l’érosion commune, que le temps produit sur la peau.

Victor Dumiot

Pour retracer ces histoires, vous recourez à deux modes de narration. Quelle en est la raison ?

Victor Dumiot : Camille et Julien sont deux monstres, mais l’ontologie de leur monstruosité ne fonctionne pas sur le même mode. Il fallait trouver un dispositif narratif pour les différencier le plus possible. Je suis obsédé par les histoires, par la façon dont on raconte une histoire. Je crois que ça me vient du cinéma. J’aime les modes narratifs complexes parce que c’est un risque, parce qu’il y a de bonnes chances pour que cela ne fonctionne pas, mais surtout parce que, lorsque cela fonctionne, ça devient très bon.

Nous sommes dans la tête de Camille, ce qui était un défi narratif. D’abord, il faut être capable de retranscrire l’expérience de la douleur, celle de la perte, ensuite, de son visage. Se mettre dans la peau d’un individu dont la vie s’est comme coupée net, dont la vie recommence, mais une autre vie, une vie dégradée, une vie diminuée. Une vie à demi, pour reprendre la formule de Labou-Tansi. Ensuite, il faut être capable d’habiter le corps d’une femme, le corps et l’esprit. Certains passages sont très psychologiques. C’était un pari, et aussi un manifeste. Je milite pour le retour du roman, je milite pour la résurrection d’une fiction qui ne serait pas autocentrée, mais imaginaire, délirante… Et je crois que c’est plutôt réussi. Je suis un observateur, j’ai passé une grande partie de ma vie à me taire. Je n’ai jamais été très à l’aise en société, j’ai souvent eu honte de moi. J’ai vécu intérieurement, je vis encore beaucoup à l’intérieur de moi-même. Par contre, j’ai les oreilles et les yeux grands ouverts. J’ai passé des soirées entières à tout regarder, à tout écouter. C’est cela qui me nourrit aujourd’hui, je suis comme la boîte noire d’une vie de silence. Je suis le fameux mur qui vous écoute.

En revanche, pour Julien, il me fallait adopter une forme de distance. Je voulais que le personnage soit un peu énigmatique, spectral… Qu’on ne sache pas bien ce qu’il pense, ce qu’il ressent. Que ce soit juste une ombre saisie par un œil qui le regarde, un peu comme si le lecteur était l’œil de sa webcam en permanence allumée, qui suit Julien dans sa consommation boulimique de porno trash. Enfin, j’ai choisi de différencier les temporalités dans lesquelles ces personnages s’inscrivent. Acide est un roman du temps, très bergsonien au fond. Il pose la question du temps d’une victime, du temps d’un mort, du temps d’un addict. Comment, dans leurs expériences existentielles, ces individus se confrontent à des temporalités nouvelles. Il est toujours question de temps dans mon roman. La défiguration pose la question du temps qui ne s’écoule plus sur le visage du défiguré. Le visage du défiguré ne répond plus aux plissements habituels, à l’érosion commune, que le temps produit sur la peau. C’est pourquoi mon roman interroge à ce point le rapport à soi, l’image que l’on se fait de soi. On pourrait y voir, de manière détournée, une fable sur le vieillissement… Passé, donc, pour Camille, qui parle de loin, qui raconte son histoire. Pour moi, l’une des questions que le lecteur doit impérativement se poser pour comprendre ce roman, c’est : d’où parle Camille ? À quel moment de sa vie nous parle-t-elle ? Où se situe-t-elle lorsqu’elle décide de prendre la parole ? Julien, lui, hérite d’un temps présent. Une narration plus sèche, plus immédiate, un peu journal gonzo. C’est que Julien chute, n’a aucun futur, il plonge complètement dans sa folie destructrice. C’est un homme aveugle de son temps. Un homme dont la mort s’effectue en marchant. L’addiction a ceci de fascinant que bien souvent, c’est la vie qui tue la vie. C’est le désir vivant qui détruit la vie elle-même.

Pour moi, la littérature doit corrompre. Elle doit chercher les expériences extrêmes. Elle doit être dangereuse, virulente, insupportable.

Victor Dumiot

Dans quel genre se situe le livre ?

Victor Dumiot : Je suis entré en littérature par le thriller, Acide est un hommage aux romans noirs que j’ai dévorés plus jeune. Mais ce n’est pas un thriller, c’est un roman. Un pur roman, un pur objet de littérature. Peu importe son genre, au fond. J’aimerais dire qu’on s’en fiche. Il se situe plutôt dans le camp d’une littérature, selon moi la seule, qui touche au mal. Qui va vers le mal, qui plonge vers le mal. Pour moi, la littérature doit corrompre. Elle doit chercher les expériences extrêmes. Elle doit être dangereuse, virulente, insupportable. En ce sens, je suis assez heureux qu’on déteste Acide. Que le livre interroge. Qu’on s’interroge sur la santé mentale de son auteur. Que le livre dérange à ce point qu’on ait, en le lisant, l’impression de commettre un crime. J’en ai marre de la littérature feelgood, de la littérature qui caresse. Je veux une littérature qui fracasse.

À l’heure où les écrivains sont abondamment sollicités pour prendre position sur des sujets sociétaux ou corrélés aux droits humains, pensez-vous qu’il est encore possible de publier ce genre de livres et de trouver un public ?

Victor Dumiot : Je pense que le public n’attend que cela. Justement, parce que nous sommes dans une époque d’images. Nous sommes dans une époque qui appartient à Netflix, à l’industrialisation des objets culturels qui sont de plus en plus lisses, de plus en plus inclusifs, de plus en plus doux, délicats ou alors ultra-violents, mais d’une manière assez grotesque. Finalement, on stérilise la violence par sa prolifération, en la rendant à peine transgressive, à peine impertinente. C’est le cas par exemple de Squid Game, qui montre une violence délirante, mais qui n’a plus aucun impact, plus aucun effet, qu’on consomme comme des bonbons. Je pense que l’un des meilleurs moyens pour la littérature de retrouver le lecteur, c’est d’arrêter de s’aplatir, de se tiédir comme le font tous les objets culturels. Elle se doit, au contraire, de partir au combat, de déranger, d’inquiéter, de provoquer. Je suis très heureux que ce livre dérange, trouble, qu’il soit détesté par certains lecteurs qui ont sous-entendu que son auteur était un psychopathe. Je suis heureux parce que quand on regarde Squid Game, qui est tout aussi terrible, on ne s’interroge pas sur la violence, on ne s’intéresse à rien d’autre. Or avec ce livre ou avec n’importe quel autre livre dérangeant, je pense qu’on peut toucher quelque chose de plus fort, parce que la littérature suppose une implication concrète du lecteur dans l’objet, une participation. Acide place le lecteur dans une position de voyeur extrêmement inconfortable. C’est pour cela que je parle de crime, de complicité de crime. Donc je pense qu’il y a un public qu’il faut aller chercher. Acide est un piège, car les lecteurs vont penser au départ que ce livre est celui d’une victime qui raconte sa souffrance, qui parle de sa douleur alors que pas du tout. Ce que je voulais, c’était réellement tendre un piège à mon lecteur, faire en sorte qu’à chaque fin de page, il ne sache pas vers quelle direction j’allais l’emmener et qu’il se retrouve un peu tenu par la main, comme cela arrive parfois quand on est en soirée. On est tiré par la main, tiré vers des endroits, des coins qu’on n’a pas envie de visiter, qu’on n’a pas envie de voir. C’est un peu ça.

En ce qui concerne la possibilité de trouver un éditeur pour publier des textes dérangeants, dans le contexte actuel, j’avoue que c’est une vraie question. C’est une question que je me suis beaucoup posée en écrivant Acide : « est-ce que ce manuscrit rencontrerait l’approbation ? » Il est déjà tellement difficile de se faire éditer… Il se trouve que, par chance, mon manuscrit a plu à plusieurs maisons assez différentes, qui m’ont dit oui. À une différence près, un seul éditeur, Jean-Luc Barré, pour lequel j’ai une reconnaissance absolue, a cru immédiatement au texte et l’a accepté sans aucune coupure, sans aucune censure. Il n’y a qu’une page qui a été enlevée, mais ce n’était pas le cas des autres donc, il reste de la place pour ça. Je pense qu’au contraire, c’est une responsabilité éditoriale. C’est aux éditeurs de mener ce combat. C’est aux éditeurs de permettre aux écrivains de mener ce combat, car la littérature doit combattre pour gagner.

J’aime dire qu’Acide est une fable lévinassienne – et ce n’est pas qu’une plaisanterie de normalien.

Victor Dumiot

Avant la publication de ce livre, vous aviez d’abord publié des nouvelles dans différentes revues. Quelle est la spécificité de la nouvelle ? En quoi diffère-t-elle du roman ?

Victor Dumiot : La nouvelle diffère du roman en ce qu’elle est plus courte. C’est un exercice de contraction narrative. L’auteur dispose de moins de place, il doit chercher l’efficacité. Il me semble que la nouvelle est le meilleur moyen d’entraîner sa plume.

Quels sont les textes et auteurs qui vous ont permis de vous construire intellectuellement et humainement ? Qu’est-ce que vous aimez dans leurs textes ?

Victor Dumiot : Jelinek me suit beaucoup, j’aime sa poétique de l’horreur, j’aime sa noirceur, j’aime qu’elle creuse au fond des êtres, j’aime qu’elle dérange, qu’elle me dérange personnellement, j’aime qu’elle soit une autrice complexe, compliquée, que ses romans soient des objets hybrides, peu recommandés – souvent oubliés – parce qu’ils ont trop marqué, parce qu’ils troublent trop. Il y a aussi des auteurs comme Brett Easton Ellis, comme Philip Roth, comme Marguerite Duras… Comme Huysmans, comme Houellebecq, comme Sagan, comme Dustan – Dustan en réalité m’a beaucoup aidé pour trouver le ton de ce livre, pour me libérer de tout un tas de réflexes de langue, toute une obsession classiciste, proustienne, pseudo-proustienne. Un peu de philosophie, bien sûr. J’aime dire qu’Acide est une fable lévinassienne – et ce n’est pas qu’une plaisanterie de normalien. Un peu de Foucault, de Baudrillard, mon Dieu. Et, surtout, du Georges Bataille. Georges Bataille m’habite littéralement. Je ne passe pas avec lui que mes étés, mais toutes mes saisons. C’est un amour assez heureux. Je suis un homme coupé en deux. Je cohabite avec lui. Je le relis tous les jours, presque tous les jours. Pour certains, Bataille est un auteur désuet, has been. Ces gens-là sont des idiots qui ne l’ont jamais lu.

Je ne vois pas à quoi sert la littérature contemporaine si elle n’est pas capable de rivaliser avec un écran de télévision. Elle doit contaminer par l’image. Parasiter par l’image.

Victor Dumiot

Quel est votre rapport aux langues, notamment française ?

Victor Dumiot : Je suis obsédé par la langue. Obsédé par la langue contemporaine. Pour moi, l’un des enjeux majeurs, c’est de trouver la bonne langue, la bonne langue pour saisir l’époque, exactement comme une lunette de vue. Trouver la bonne langue, forger, donc, la bonne langue. C’est aussi pour cela que je m’intéresse au rap. J’aime ce que le rap fait aux phrases.

Comment travaillez-vous la langue avec laquelle vous écrivez ?

Victor Dumiot : Jusqu’à saigner des mains.

Avez-vous d’autres projets en cours ?

Victor Dumiot : Mon deuxième roman est prêt, il s’intitule Les Appétits d’Espèce. C’est l’histoire d’un homme qui disparaît.

Comment qualifierez-vous votre travail littéraire ?

Victor Dumiot : Intransigeant. Radical. Suicidaire. Stylisé.

Et votre style ?

Victor Dumiot : Explosif, rutilent, érotique, trash, poétique et très imagé. J’écris pour déclarer la guerre aux avatars proustiens, aux néo-proustiens.

La littérature doit tout dire ou se taire.

Victor Dumiot

Acide est-il un livre d’images ?

Victor Dumiot : Je ne vois pas à quoi sert la littérature contemporaine si elle n’est pas capable de rivaliser avec un écran de télévision. Elle doit contaminer par l’image. Parasiter par l’image. Acide est un roman sur l’image, fait d’images, plus ou moins douloureuses, plus ou moins dégoûtantes, plus ou moins sexuelles, plus ou moins excitantes. Acide, c’est un roman de la contre-image.

Qu’est-ce que la littérature ?

Victor Dumiot : La littérature est l’essentiel ou n’est rien, écrit Bataille. Je suis assez d’accord avec lui.

La littérature peut-elle et doit-elle tout dire ?

Victor Dumiot : La littérature doit tout dire ou se taire. Elle n’a pas le choix.

Que peut-elle, notamment dans une « société d’images » ?

Victor Dumiot : Ouvrir les yeux.