Docteur en littérature et histoire du genre, Alexandre Antolin est l’un des coauteurs d’Écrire à l’encre violette. Un livre récent qui réhabilite les littératures lesbiennes et ses plus fidèles représentantes en France de 1900 à nos jours. Dans le chapitre qu’il a consacré à la « fictionnalisation et à la censure des vécus lesbiens (1943-1969)», il met en exergue le difficile accès des femmes à la publication et les effets de la censure sur leurs œuvres, notamment sur le Ravages de Violette Leduc dont il est l’un des plus éminents spécialistes en France. Entretien.

Pour commencer, je vous demande une courte biographie. Quel est votre parcours ?

Alexandre Antolin : Je suis assistant d’édition à l’Université de Lille, chercheur en lettres modernes et histoire du genre et, pour finir, militante folle radicale. Sur le plan de la recherche, mon parcours est assez classique, j’ai enchainé une licence et un master de lettres modernes à l’Université de Lille (2010-2015), en consacrant mon premier mémoire à Simone de Beauvoir, puis le second à la censure de Ravages de Violette Leduc. Durant mon M2, j’effectuais un stage à l’Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine (IMEC) en tant qu’assistant d’exposition, ce qui me permettait de consulter les richesses du centre, en particulier le fonds Violette Leduc. Au cours de cette expérience, Sylvie Le Bon de Beauvoir a versé des archives leduciennes à l’Institut qu’Albert Dichy, le directeur littéraire, m’a demandé d’identifier. Parmi les documents se trouvaient le manuscrit de Ravages, ce qui m’a poussé à poursuivre en thèse (2015-2019).

Vous avez récemment participé à un ouvrage collectif visant à réhabiliter les littératures lesbiennes et ses plus fidèles représentantes en France de 1900 à nos jours. Qu’est-ce qui vous a décidé à prendre part à ce projet ?

Alexandre Antolin : L’invitation d’Aurore Turbiau. Sans ça, je n’y aurais pas pensé. Initialement, les éditions du Cavalier bleu sollicitaient Aurore uniquement, mais le projet ne lui semblait pas réalisable seule. La forme du collectif permettait de rassembler des personnes qui maîtrisaient chacune une période. Cependant, une question de légitimité s’est posée, étant assigné garçon à la naissance. Même si je me désigne comme queer depuis une dizaine d’année, il ne fallait pas prendre la place d’une chercheuse concernée. Force est de constater que la littérature lesbienne des années 1950 ne déchainait pas les passions, j’ai donc accepté avec un immense plaisir. De plus, Écrire à l’encre violette est un livre que j’aurais aimé avoir depuis mon master, c’était d’autant plus grisant d’y participer.

Quelles définitions donneriez-vous des littératures lesbiennes ?

Alexandre Antolin : Comme nous l’expliquons dans l’introduction, il est difficile de donner une définition de ce que seraient précisément les littératures lesbiennes. Est-ce le fait de parler d’amours lesbiennes ? Que l’autrice en ait eu ? Autre chose ? Il faut moduler les variantes selon l’angle d’approche qu’on adopte. Si on se questionne sur le point de vue situé, on peut retenir le caractère biographique (ce qu’a fait Juliette Deman dans son mémoire « Les femmes lesbiennes vues par les femmes lesbiennes dans la littérature des années 1950 », 2021), si c’est sur l’image des lesbiennes, la seule thématique des amours féminines convient (ainsi, Jennifer Waelti-Walters inclut des auteurs, tels Baudelaire ou Diderot, dans Damned Women : Lesbians in French Novel, 2000). Pour Écrire à l’encre violette, nous avons décidé de partir d’ouvrages écrits par des femmes, personnes non binaires ou hommes trans s’étant un temps définis comme lesbiennes et ayant mis en scène des amours lesbiennes.

Au-delà du sexisme, le classisme peut s’ajouter aux entraves. Si on n’a pas les relations, les codes de sociabilité ou les capitaux financiers pour se rendre à Paris, la classe devient un frein. C’est le cas de Nella Nobili, poétesse italienne arrivée en France en 1953.

Alexandre Antolin

Dans le chapitre consacré à « la fictionnalisation et à la censure des vécus lesbiens entre 1943 et 1969 », vous mettez en exergue le difficile accès des femmes, notamment celles issues de milieux moins aisés, à la publication malgré l’obtention du Prix Goncourt en 1945 par Elsa Triolet et l’admission de Colette dans divers cénacles littéraires prestigieux (Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique en 1935, Académie Goncourt en 1945). Comment l’expliquez-vous ?

Alexandre Antolin : Plusieurs éléments entrent en compte, d’une part, les positions clefs dans le champ littéraire sont majoritairement occupées par des hommes, le cliché populaire veut que le génie littéraire se trouve du côté masculin. On l’entr’aperçoit dans divers exemples comme la citation du père de Simone de Beauvoir, qui dit qu’elle a un « cerveau d’homme », ou de Beauvoir elle-même, qui dit à Nelson Algren que Leduc « écrit comme un homme ». D’autre part, en étant peu admises dans ces sérails, les mentorats entre autrices sont moins répandus (même s’il en a existé dès les années 1900, entre Natalie Clifford Barney et Liane de Pougy, par exemple), car elles n’ont pas les mêmes assises que les hommes en poste. Simone de Beauvoir œuvrera beaucoup au marrainage littéraire entre autrices, en créant des réunions entre Nathalie Sarraute, Colette Audry et Violette Leduc dès 1945, puis en devant mentor d’aspirantes écrivaines, à l’instar de Claire Etcherelli ou Florence Asie (je renvoie à l’ensemble des travaux de Marine Rouch qui traite brillamment de la question dans sa thèse).

Au-delà du sexisme, le classisme peut s’ajouter aux entraves. Si on n’a pas les relations, les codes de sociabilité ou les capitaux financiers pour se rendre à Paris, la classe devient un frein. C’est le cas de Nella Nobili, poétesse italienne arrivée en France en 1953. Ouvrière dans le verre dès ses 14 ans, Nobili obtient du succès à Rome grâce à son recueil Poésie (1949), mais, dans la capitale française, elle essuie les refus et ne peut finalement éditer sa poésie qu’à compte d’autrice (La Jeune fille à l’usine, 1978 éditions Complexe). Les écrivaines venant d’un milieu pauvre ont pour la plupart bénéficier d’un appui relationnel de quelqu’un ayant une meilleure position sociale. Si on se réfère au cas de Violette Leduc, ce fut Beauvoir, Hélène Bessette, institutrice divorcée avec un enfant à charge, de l’aide de Queneau et pour Béatrix Beck, veuve avec un enfant à charge, Jacques Lemarchand, éditeur chez Gallimard.

Celles qui parvenaient à faire publier leurs textes étaient souvent placées sous l’égide de leurs confrères auteurs. Une tutelle qui poussa plusieurs autrices à remanier leurs manuscrits (fictionnalisation des vécus, remplacement, voire suppression de protagonistes amoureux féminins au profit de personnages masculins)…

Alexandre Antolin : Oui, cependant c’est une conclusion délicate, car pour envisager l’ampleur du phénomène, l’examen des manuscrits est nécessaire. Dans le cas de Colette, on a les manuscrits des Claudine, permettant de voir le travail de Willy dessus. Dans d’autres cas, nous n’avons pas d’archives, pas même un dossier d’autrice. C’est le cas de Juliette Cazal, dont Le Chemin des écolières (1957) semble être le seul ouvrage. Elle narre un vécu hors de l’hétérosexualité, posant des germes d’une politisation des amours lesbiennes, mais la fin du récit fait retourner son héroïne dans les attentes patriarcales et sexistes des années 1950. Ce revirement abrupt questionne sur la construction de l’excipit : est-il dû à l’écrivaine, aux éditions Flammarion ou un autre acteur du champ littéraire ? Pour Écrire à l’encre violette, nous nous sommes concentrés sur les livres publiés, il reste un travail titanesque à réaliser sur la création de la littérature lesbienne, le moment entre la rédaction du manuscrit à sa soumission aux maisons d’édition.

Les jeunes éditeurs d’après-guerre, comme Jean-Jacques Pauvert ou Éric Losfled, sont ceux qui craignent le moins la Commission de censure, tout en étant lourdement impactés par celle-ci.

Alexandre Antolin

Cette censure atteindra son paroxysme avec le vote de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse et son « changement de ligne politique » en 1954…

Alexandre Antolin : Du côté des éditeurs, on constate qu’ils s’érigent en autocenseurs, car ils ne connaissent pas le fonctionnement de la Commission, la prudence est donc de mise. De plus, le champ éditorial est encore marqué par les procès d’épuration. Pour rappel, les éditions Gallimard ne sont définitivement relaxées qu’en 1949, mais la revue historique de la maison, La Nouvelle Revue Française dirigée par le collaborationniste Drieu La Rochelle, est liquidée ; les éditions Grasset ferment en 1948, avant de rouvrir en 1949 avec la grâce présidentielle de Vincent Auriol. Les jeunes éditeurs d’après-guerre, comme Jean-Jacques Pauvert ou Éric Losfled, sont ceux qui craignent le moins la Commission de censure, tout en étant lourdement impactés par celle-ci. En effet, en publiant de l’érotisme, le revendiquant même, ils deviennent les bêtes noires des censeurs, qui ne cessent de les condamner, poussant leurs structures au dépôt de bilan à force d’amendes.

Côté autrice, difficile d’évaluer l’impact de la loi. Pour autant il existe, puisque des autrices comme Suzanne Allen (La Mauvaise conscience, 1955, Gallimard) ou Juliette Cazal (Le Chemin des écolières, 1957, Flammarion) sont condamnées. Dans les lettres de Suzanne Allen à Max-Pol Fouchet, conservées à l’IMEC, elle explique que les éditions Gallimard sont plus réticentes à accepter ses livres après cela et il se passe 5 ans avant qu’elle ne publie un nouvel ouvrage. Cependant, Cazal et Allen représentent la partie visible de l’iceberg, celles condamnées explicitement par la loi de 1949. D’autres cas de condamnation moins explicites existent, mais sont difficiles à documenter. Il s’agit des livres remaniés avant publication, pour éviter de tomber sous le coup de la loi, ce qui fut le cas de Ravages de Violette Leduc en 1954. La proportion de censure éditoriale, due à la Commission de censure, est impossible à évaluer. Le cas de Leduc est bien documenté, grâce à son autobiographie, la correspondance de Beauvoir, le journal de son éditeur, etc., mais c’est une exception.

À partir de ces trois cas, on constate une constance : celle de faire rentrer le récit dans la société hétérosexuelle. Toute autrice essayant de narrer un vécu en-dehors de ce model hégémonique est condamnée, elle est rattrapée par les attentes sexistes et patriarcales de l’après-guerre. Indubitablement, la censure influence la création dans de multiples sens. En partant du cas de Violette Leduc, on observe une œuvre publiée défigurée, si on connaît le Ravages originel. Mais la censure est également une source de création pour elle. Quand on lit les pages relatives à cet événement traumatique dans La Chasse à l’amour (1973), c’est magnifique et Leduc touche au sublime. Tout cela est aussi possible grâce au soutien de Simone de Beauvoir, qui l’a accompagnée dans ces moments. N’oublions pas que la censure peut également stopper une œuvre, ce qui pourrait être le cas de Juliette Cazal. Chaque autrice est particulière et nécessite une attention spéciale pour appréhender les conséquences de la censure sur son œuvre.

Justement, malgré la censure et le climat délétère, quelques sommités littéraires ont su faire preuve de solidarité envers les jeunes autrices (mentorat littéraire et financier, articles de soutien…).

Alexandre Antolin : Oui, Simone de Beauvoir est l’exemple le plus connu. On peut citer le nom de Dominique Aury, secrétaire de La Nouvelle Revue Française et membre du comité de lecture des éditions Gallimard, elle soutient nombre d’autrices, qu’elles parlent d’amours féminines ou non d’ailleurs. Elle apporte son soutien à Violette Leduc, Hélène Bessette, Elisabeth Porquerol, Suzanne Allen et d’autres, un travail sur son action au sein de Gallimard permettrait de lui donner une place plus juste que « l’autrice d’Histoire d’O et compagne de Jean Paulhan », la thèse d’Aya Nakamura le permettra sûrement.

Docteur en études littéraires et en histoire du genre, vous avez consacré une thèse à la censure dont a été sujette Violette Leduc pour son livre Ravages. Pourquoi ?

Alexandre Antolin : Me destinant à travailler dans l’édition, je voulais un sujet relatif à ce milieu. En lisant les Mémoires de Simone de Beauvoir, je voyais le nom de Violette Leduc revenir régulièrement et, en 2013, Violette de Martin Provost est sorti. J’ai lu Leduc, vu le film et eu un choc passionnel pour son écriture. Le cas de Ravages coche toutes mes attentes et, sans la découverte du manuscrit lors de mon stage à l’IMEC, je me serais arrêté là. La thèse m’a permis de mieux comprendre la censure dont a été victime Leduc et, surtout, de réparer Ravages.

Comment qualifierez-vous votre travail ?

Alexandre Antolin : Difficile à dire, d’habitude je qualifie plus les écrits d’autrui que les miens. Je dirais engagé, sur plusieurs plans. Tout d’abord sur le plan politique, puisqu’il a des croisements entre mes thématiques de recherches et mon militantisme LGBTQ+, et le plan personnel, parce que j’étudie des autrices et auteurs qui me touchent personnellement, dans lesquels je retrouve des similarités avec mon parcours. J’ajouterais le terme de vulgarisation, puisque je souhaite pouvoir être aussi bien compris par ma grand-mère – qui a le brevet –, que par mes collègues de recherche. Tous les cadres ne permettent pas de réunir ces deux publics, mais le livre Écrire à l’encre violette en fait partie.

Je viens d’ailleurs de valider les épreuves pour la publication de ma thèse aux Presses Universitaires de Lyon et attends celles de Ravages réparé, dans la collection L’Imaginaire de Gallimard, tous deux à paraître au printemps 2023, donc pour le moment pas de projets précis en cours. Je réfléchis, mais patiente un peu avant de me lancer dans une grosse entreprise.

Les autrices qui m’ont permis de me construire sont nombreuses. Les premières sont Simone de Beauvoir, pour sa force de travail et ses romans existentialistes qui permettent d’avoir un peu foi en l’humanité, et Violette Leduc, pour son écriture du corps, son talent pour décrire parfaitement les émotions et les sensations.

Alexandre Antolin

Que représente la littérature pour vous ?

Alexandre Antolin : Pour moi, la littérature est tout écrit qui nous fait plaisir.

Dans mon cas, ça englobe La Folie en tête (1970) de Violette Leduc, mais aussi Appelez-moi par mon prénom (1985) de Régine, ou bien les SMS et les lettres reçues. C’est une clef de lecture pour appréhender le monde, un moyen d’avoir un recul sur ce qui se passe. Face à des situations incompréhensibles ou des questions que je ne savais pas poser, les livres m’ont donné des réponses, que ce soit sur mon identité de genre avec Ce que j’étais (2008) de Meg Rosoff ou des amours impossibles avec L’Affamée (1948) de Violette Leduc. Enfin à chaque cheminement correspond une série de livres, ce sont des accompagnants pour avancer dans la vie.

Les autrices qui m’ont permis de me construire sont nombreuses. Les premières sont Simone de Beauvoir, pour sa force de travail et ses romans existentialistes qui permettent d’avoir un peu foi en l’humanité, et Violette Leduc, pour son écriture du corps, son talent pour décrire parfaitement les émotions et les sensations. Je peux mentionner aussi Danielle Collobert, poétesse dont l’œuvre complète est en deux tomes aux éditions P.O.L., et Nella Nobili, dont la majorité des écrits sont encore inédits. Toutes deux se sont suicidées et, dans leurs manuscrits à l’IMEC, on constate une pulsion de vie. La littérature a été un moyen de prolonger leur existence et donne une force incroyable à leurs textes, qui contiennent une forte noirceur mais se concluent toujours sur une note d’espoir. Enfin, Monique Wittig avec La Pensée straight (1992) et Ce que j’étais (2008) de Meg Rosoff qui m’ont guidé pour sortir de la société hétérosexuelle. D’autres auraient leur place, mais ça risque de faire liste de courses.

Un dernier mot sur l’apport des autrices lesbiennes à la littérature ?

Alexandre Antolin : Elles ont énormément participé aux renouvellements de la littérature, dans la forme et le fond, que ce soit Violette Leduc, Monique Wittig, Virginie Despentes ou Alice Baylac. Cependant, être une autrice lesbienne ne signifie pas obligatoirement apporter un changement décisif à la littérature, je l’ai largement constaté dans ma période. Pour une Leduc qui défriche un nouveau style, il y a un certain nombre d’Irène Dupont, Nicole Louvier ou Anne Huré qui écrivent sans révolutionner le champ. Ce n’est pas forcément leur prétention et ce n’est pas non plus une obligation. Elles font également partie de cet ensemble et, si elles ont procuré du plaisir à des lecteurs et à des lectrices, elles font partie de la littérature.

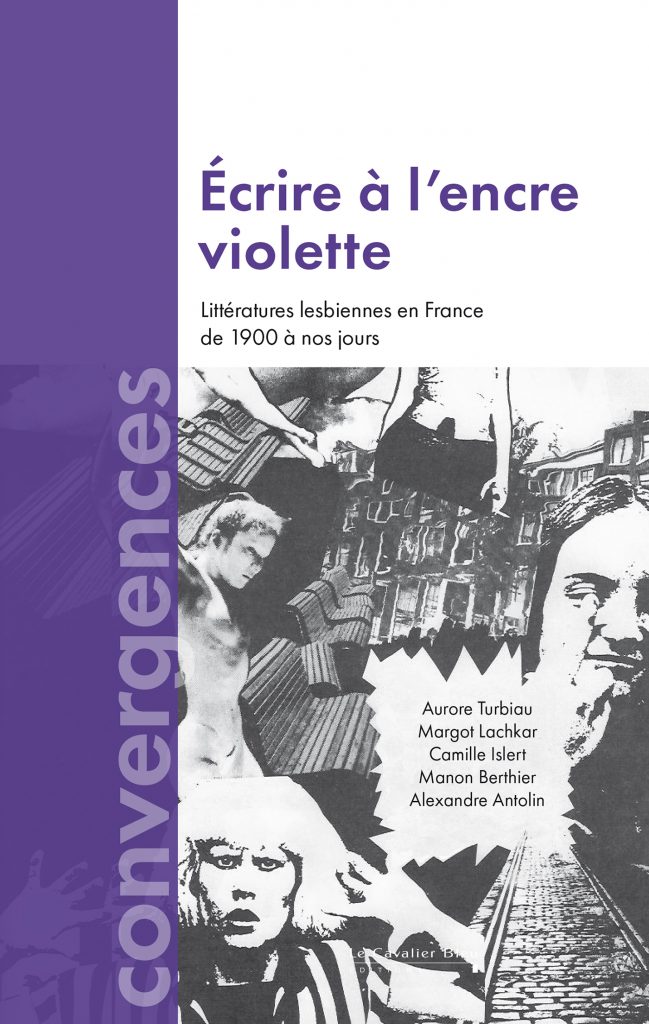

« Écrire à l’encre violette : Littératures lesbiennes en France de 1900 à nos jours » d’Aurore TURBIAU, Margot LACHKAR, Camille ISLERT, Manon BERTHIER, Alexandre ANTOLIN, Le Cavalier Bleu.