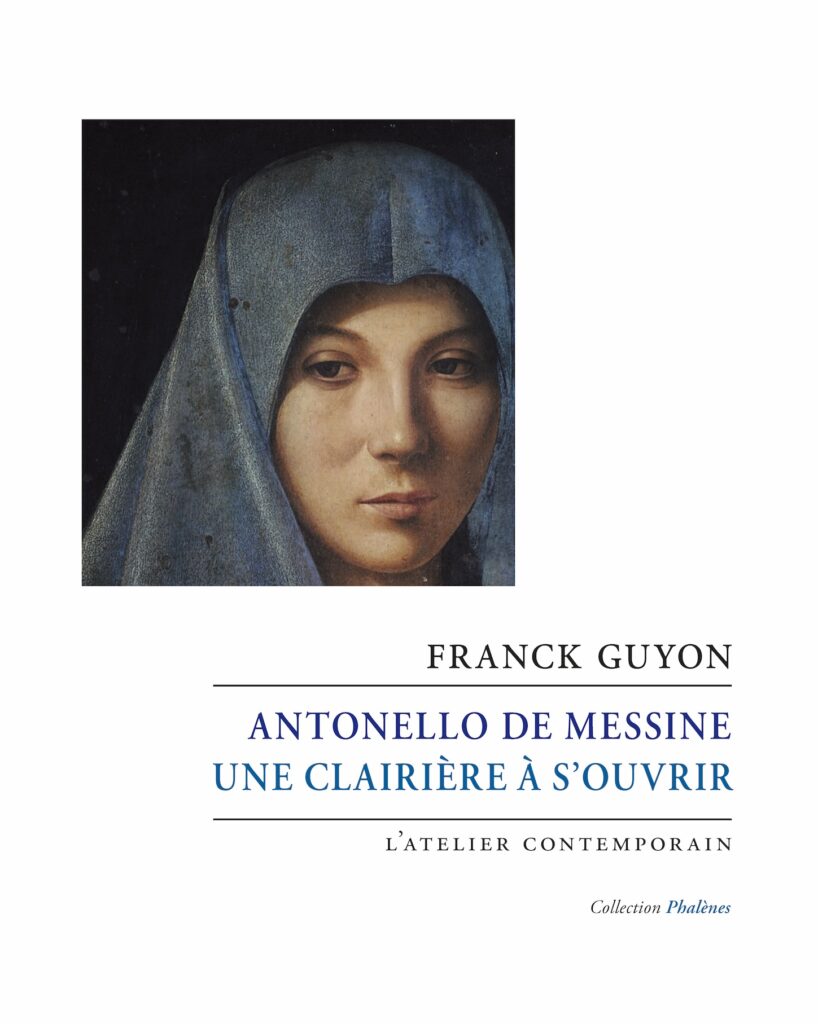

Antonello de Messine, une clairière à s’ouvrir, magnifique opuscule publié en 2024 par Franck Guyon chez L’Atelier contemporain, mettait en exergue son intérêt pour la peinture, sa curiosité pour les auteurs en tout genre qu’il convoque habilement pour raffermir ses assertions. Également éditeur au sein de la maison Marguerite Waknine fondée en 2007, il dévoile dans cet entretien accordé à la revue Hans & Sándor son projet éditorial ainsi que son catalogue constitué avec passion. Entretien.

Pourquoi écrivez-vous ?

Franck Guyon : Je ne suis pas sûr d’écrire.

Qu’est-ce que vous faites alors ? Quelle est cette activité qui vous amène à publier des textes sur lesquels sont apposés vos nom et prénom ?

Franck Guyon : Nous pouvons tous écrire, mais il faut alors dire que nous rédigeons. Nous rédigeons seulement, guère plus, dans le meilleur des cas. Nous avons quelques compétences pour narrer, relater, décrire, argumenter. Soit, l’expression écrite fait partie de notre parcours. Mais écrire est une autre histoire. C’est comme lire. Nous sommes allés à l’école et nous savons lire, mot à mot, ligne à ligne, n’importe quel texte. Pour autant, savons-nous lire ? C’est justement ce savoir lire qui se trouve en jeu lorsque nous avons affaire à une écriture et non pas à une rédaction. En ce sens, en ce qui concerne cette activité que je peux quelquefois faire mienne (non sans vanité) je peux affirmer que je ne suis jamais sûr d’écrire, autrement dit à même de donner à lire ce qui pourrait permettre d’apprendre à lire (moi le premier). Enfin, ce prénom et ce nom apposés sur les couvertures pourraient n’être pas les miens. Ce n’aurait d’ailleurs aucune importance, aucune incidence.

Les différents ouvrages que vous avez publiés contiennent moult références empruntées à maints auteurs qui vous permettent de raffermir vos assertions : Saint Augustin, Georges Bataille, Roland Barthes… Procédez-vous toujours à un travail de documentation avant l’écriture de chaque texte ?

Franck Guyon : Aucun travail de documentation. La question pose le problème à l’envers : c’est en cheminant que je rencontre untel ou untel qui peuvent m’être d’une grande aide, ou non. Cet untel peut d’ailleurs être un untel que je connais déjà, depuis fort longtemps, parfois, ou bien que je découvre (ce qui permet de faire alors connaissance, si les planètes sont bien alignées).

Entretenez-vous quelque lien avec les figures auctoriales susnommées ?

Franck Guyon : Je n’ai pas de lien particulier avec quelque auteur, d’hier ou d’aujourd’hui. Ils peuvent m’être audibles, un court instant, et tout autant absolument indifférents. Nous ne sommes pas des amis, un cercle d’amis. Et je n’attends aucun soutien. Ma solitude, choisie, est beaucoup plus silencieuse.

Vous avez récemment publié chez L’Atelier Contemporain, une étude sur La vierge de l’Annonciation du peintre italien Antonello de Messine. Quelle est la genèse de ce texte ?

Franck Guyon : Je n’en ai aucun souvenir en particulier. Je ne sais qu’une chose, à présent : je ne pourrais en aucune manière écrire à nouveau ce texte. Cette écriture devait avoir lieu en ce temps et cet espace, ni avant, ni après. Je suppose qu’il s’agit là d’une conséquence (fâcheuse ? heureuse ?) de notre condition de mortel.

L’écriture ou la composition de ce livre s’est-elle donc imposée à un moment ?

Franck Guyon : Non, rien ne s’est imposé. Cela ferait de ma pauvre personne une manière d’élu.

Intitulé Antonello de Messine, une clairière à s’ouvrir, votre livre met notamment en exergue l’ascétisme du peintre italien dans la représentation de l’Annonciation. Quelle en est la raison ?

Franck Guyon : L’œuvre elle-même, en sa composition, qui n’a nul autre besoin que d’elle-même, ce qui lui permet d’être pleinement de l’ordre du désir. A quoi il faudrait ajouter que cette œuvre n’a ni faim ni soif, à mon goût.

Nombreux sont pourtant les chapitres dans lesquelles vous abordez cet ascétisme qui le distingue de plusieurs de ses contemporains…

Franck Guyon : C’est Edith de la Héronnière qui le dit définitivement, admirablement : « L’Annonciation d’Antonello de Messine est composée d’absences. » La question est de ruminer la nature (et les présences) de ces absences. Sont-elles ce qui manque, ce qui creuse, au point d’ouvrir des abîmes dans lesquels la chute est inexorable, ou bien seraient-elles ce qui comble jusqu’au rassasiement (autrement dit la foi contre la peur) ? Je laisse à chacun l’exercice de cette rumination et la réponse qui lui semble appropriée.

Peut-être faudrait-il annoncer que la littérature est ce qui permet d’apprendre à lire (pour reprendre la si lucide formule de Claudel). En ce qui me concerne, j’irais même un peu plus loin : la littérature, c’est ce qui me permet d’apprendre à apprendre à lire.

Franck Guyon

Comment expliquez-vous les choix esthétiques d’Antonello de Messine à une époque où les différentes représentations figurées de l’Annonciation étaient quasiment analogues ?

Franck Guyon : Nous devons renoncer à l’idée d’une « explication ». Contentons-nous de n’y rien comprendre, de nous y trouver perdus, en quelque sorte, mais en aucune façon lâchés, seuls, abandonnés.

N’est-ce pas une étude approfondie des différentes « Vierge de l’Annonciation » qu’il a réalisées que vous faites en établissant, entre autres, des dissemblances majeures avec celles réalisées par ses prédécesseurs et contemporains ?

Franck Guyon : Ma connaissance est bien trop étique pour se permettre de s’inviter au zinc d’un tel débat.

Dans le livre, vous recourez à la littérature, aux écrits d’artistes et aux récits bibliques et coraniques pour mettre en avant la singularité de la Vierge de l’Annonciation d’Antonello de Messine. Quelle en est la raison ?

Franck Guyon : Je pourrais dire : ça sert, ce n’est pas inutile, ça permet d’avancer, de circuler, même si cette manière de circuler se réalise sans direction précise, sans raison véritable, sans prétention suspecte.

Quelle est votre définition personnelle de la littérature ?

Franck Guyon : La question d’une définition, surtout personnelle, est difficilement concevable. Ou peut-être faudrait-il annoncer que la littérature est ce qui permet d’apprendre à lire (pour reprendre la si lucide formule de Claudel). En ce qui me concerne, j’irais même un peu plus loin : la littérature, c’est ce qui me permet d’apprendre à apprendre à lire. Autrement dit encore, il me faut avouer que je ne sais pas lire et ne saurai jamais lire. Tout ce qui n’entre pas dans l’aire de ce domaine n’est qu’écritures diverses et variées, à mon sens négligeables.

La littérature peut-elle quelque chose dans notre société ?

Franck Guyon : Fort heureusement, elle ne peut rien, strictement rien, elle y perdrait son âme.

Son âme ?

Franck Guyon : L’âme est animation. Il faut toujours ne jamais oublier tout à fait Aristote. De temps en temps, du moins. Pour ne pas perdre de vue cette vision de l’âme comme souffle se déployant de manière motrice, comme principe du vivant et de ses mouvements divers et variés : animation végétative, sensitive, voire intellective. Pour ma part, je n’aspire pas à faire de hiérarchie véritable entre ces manières d’être animé.

Comment avez-vous découvert la littérature, notamment française ?

Franck Guyon : Je n’en ai aucun souvenir, ni vague ni flamboyant. Il y a bien sûr l’école. Mais rien n’y est arrivé vraiment. Il s’agissait seulement de déchiffrer. Lire était en somme encore à venir, d’une certaine façon.

Auteur de langue française, vous avez publié plusieurs ouvrages dont un essai illustré consacré à Heinrich von Kleist et Rainer Maria Rilke. Qu’est-ce que vous aimez dans l’œuvre et le projet littéraire de ces auteurs ?

Franck Guyon : Rien de plus que l’ailleurs, que tout l’ailleurs, ce qu’il reste quand toute la foi vitale, fougueuse, atteint son épuisement.

Quels sont leurs héritiers sur la scène littéraire contemporaine ?

Franck Guyon : Je ne connais pas la scène littéraire contemporaine. Ou ce que j’en perçois, de temps à autre, me surprend le plus souvent, beaucoup, et me semble truffée de tartuferies, d’afféteries, de morgue, de suffisance. De divertissement, au sens strict de Pascal.

Y aurait-il un moyen de remédier à ce « divertissement » ?

Franck Guyon : Se taire, s’effacer, revenir à notre vide, à notre passage et notre occupation (du lieu) qui ne laisseront aucune trace. Pour Pascal (encore) ce serait que tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre.

Quels autres textes, autrices et auteurs aimez-vous ?

Franck Guyon : Je n’aime aucun auteur. Il peut m’arriver d’être mis en branle par un passage, deux ou trois phrases, une tournure, quelle qu’en soit leur provenance. Je pense que nous ne lisons qu’un seul texte, auquel tous contribuent à leur manière, plus ou moins adroitement. C’est pourquoi il m’arrive de rêver qu’il y ait un anonymat total concernant tous les textes, que ceux-ci se présentent à nous sans nom d’auteur, nous n’en avons pas besoin.

Qu’est-ce que les différents auteurs auxquels vous avez consacré des ouvrages ont en commun avec les auteurs de langue française que vous lisez ?

Franck Guyon : Il n’y a, sans doute, que singularité, où le commun s’avère une facilité, au pire un leurre, à moins que ce commun se constitue sous le règne de l’anonymat, comme je l’ai dit.

S’il y avait une littérature française, sa spécificité serait d’être écrite en français, et non pas dans une autre langue, qu’il nous faudrait recevoir par le biais de ce qu’on appelle faute de mieux la traduction…

Franck Guyon

Qu’est-ce qui fait la spécificité de la littérature française par rapport aux autres littératures du monde ?

Franck Guyon : S’il y avait une littérature française, sa spécificité serait d’être écrite en français, et non pas dans une autre langue, qu’il nous faudrait recevoir par le biais de ce qu’on appelle faute de mieux la traduction. Je ne fais là qu’enfoncer des portes ouvertes. Mais je ne vois pas comment faire autrement, ce qui n’est pas, non plus, sans me déplaire. Nos faiblesses, insignes, ne pouvant se contenter que de poncifs et d’évidences grossières. Faiblesses au tableau desquelles il faut d’ailleurs inscrire celle qui fit croire à notre humanité que l’on pouvait atteindre le dieu par le moyen d’une tour de Babel. On en connaît la conséquence : cette multitude de langues.

Avec Séverine Gallardo, vous avez créé en 2007 les éditions Marguerite Waknine. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette maison d’édition et son catalogue ? Qu’est-ce qui détermine vos choix éditoriaux ?

Franck Guyon : Cette maison comprend à ce jour trois collections : la première consacrée entièrement au dessin, indépendamment des genres et des époques ; la deuxième au texte ; la dernière à ce qu’on appelle ordinairement dans les librairies les écrits sur l’art. Notre souci est de regrouper sans distinction les morts et les vivants, de les regrouper de manière telle qu’il ne soit plus tout à fait permis de dire que celui-là est notre contemporain et que cet autre à vécu et œuvré il y a des siècles. Une manière dérisoire et grandiloquente de tordre le cou au temps qui passe son temps à faire des vivants des cadavres. Ainsi, dans toutes ces collections, pouvons-nous rencontrer des auteurs tout à fait contemporains et des auteurs morts, mais qui nous sont encore terriblement vivants : Francesco de Ficorini, Jean-Luc Verna, François Desprez, Pierre Issen, Antoine de la Sale, Nicolas Cavaillès, Richard de Fournival, Katherine L. Battaiellie, Joseph Addison, Lucien Guyon Williams… J’en passe et des meilleurs. Et je dois vous avouer que j’ignore (du point de vue de leur art) lesquels sont les plus vivants et lesquels les plus morts.

Quant à nos choix éditoriaux, ils n’existent pas à proprement parler. Autrement dit encore, ils existent réellement. Nous n’avons pas un cadre, un thème ou je ne sais quoi d’autre, qu’il nous faudrait remplir, truffer, fourrer. Mais, à mesure de nos rencontres, se dessinent quelquefois, à notre insu, des directions, des orientations, des colorations, des lignes, que nous découvrons (à notre grande surprise) et que nous aimons ou non suivre, sans qu’il y ait là quelque chose relevant d’un caprice. Une nécessité contingente, en quelque sorte, où ce qui ne peut pas ne pas être peut ne pas être, et inversement.

Comment vos débuts se sont-ils déroulés dans le monde de l’édition ? Avez-vous été sujet à des difficultés ou alors avez-vous bénéficié de quelques soutiens ?

Franck Guyon : Aucun soutien. Aucune difficulté. Aucun moyen. C’était la meilleure façon d’être sérieux.

Quel est le circuit de diffusion des livres édités chez Marguerite Waknine ?

Franck Guyon : Nous sommes diffusés et distribués par les Belles Lettres, avec une magnifique équipe de représentants, que je tiens à citer ici : Henri Roffé, David Gubanski et Vincent Patin, sans lesquels nous ne serions rien, sans lesquels nous ne pourrions être accueillis, royalement, intelligemment, par les magnifiques personnes que sont les libraires de France et de Navarre.

Le lectorat français est-il curieux des livres édités chez Marguerite Waknine ?

Franck Guyon : Le lectorat français nous achète actuellement entre 13000 et 15000 livres par an.

Lire aussi : Mareike Wolf-Fédida, éditrice : « Éditer, c’est aussi un engagement, une responsabilité et une prise de position »

Depuis l’avènement des intelligences artificielles, une grande partie du monde de la culture s’inquiète de la disparition progressive de leurs métiers ou de l’amoindrissement des collaborations avec les éditeurs. Une réaction ?

Franck Guyon : Si le monde de la culture devait avoir quelque inquiétude vis-à-vis d’une intelligence, quelle que soit sa nature, ce « monde » devrait avoir l’intelligence, ou disons l’honnêteté, de s’interroger, quelque peu, sur le fait qu’il doit y avoir peu d’intelligence dans ce qui est produit, quand une si simple intelligence artificielle a le pouvoir de réaliser la même chose.

En tant que lecteur, auteur et éditeur, quelles relations entretenez-vous avec les langues que vous parlez ?

Franck Guyon : D’une certaine manière, il me faudrait dire que je suis sans voix.

Et avec les langues que vous comprenez, que vous utilisez à l’écrit ?

Franck Guyon : Une langue, ça se visite, éventuellement. Ce n’est pas un moyen. Au mieux, nous en sommes le moyen, l’outil, l’homme à tout faire, de temps à autre, quand tout se passe bien.

Avez-vous d’autres projets en perspective pour les Éditions Marguerite Waknine ?

Franck Guyon : Des mille de mille.

Pourriez-vous nous en dire plus sur ces projets ? Nous parler notamment des prochains ouvrages que vous comptez publier ?

Franck Guyon : Jamais de la vie. Il y a là trop de risques. Ce qui est prévu peut ne plus l’être l’instant suivant. Et ce qui n’était pas attendu vous tombe du ciel soudainement.

Quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui ont envie de se lancer en littératures ?

Franck Guyon : Se lancer n’existe pas (et ça peut faire très mal à partir d’un certain nombre d’étages). Pour ma part, le mieux, peut-être, est de chercher à se taire, chercher obstinément ce silence dont nous sommes la forme, le nombre et la mesure. Trouver à se taire (définitivement) par le biais d’une expression infiniment dérisoire. Certains ont appelé cela : apprendre à mourir. Quant à moi, la formule me paraît déjà par trop optimiste et trop vaine.

La littérature n’est-elle pas une aventure dans laquelle on se lance, qu’on entreprend pour mieux comprendre le monde, l’expliciter au sens Proustien ?

Franck Guyon : Comprendre, expliciter ? Ces formes sont absolument extérieures à la littérature (j’emploie d’ailleurs ce mot de littérature sans même savoir au fond ce qu’il désigne et contient, en soupçonnant même qu’il ne désigne rien et ne contient rien) (c’est un mot trop poli). On n’écrit pas des livres, on n’écrit pas de la littérature. On écrit des mots, des phrases, des ensembles. On écrit l’écriture. Et Proust en est sans doute l’un des plus élégants représentants. C’est ainsi que l’écriture s’écrit (même quand nous dormons, jouissons, marchons, buvons…). Et l’écriture sans fin s’écrit par le biais et dans une sorte de pronom qui n’est ni « je », ni « tu », ni « il », ni « elle », ni « on », ni « nous », ni « vous », ni « ils », ni « elles ». D’où l’imposture et la fatuité de l’auteur quand il monte sur scène et se proclame autorité, un créateur (un créateur de créations, faudrait-il ajouter, non sans sourire).

Comment qualifierez-vous votre travail ?

Franck Guyon : Une certaine manière de tourner en rond, autour d’un vide, de manière acharnée, idiote et sans issue.

Et votre style ?

Franck Guyon : Tout ce qui permet, le plus simplement du monde, de tourner en rond d’une certaine manière, autour d’un vide, de manière acharnée, idiote et sans issue.