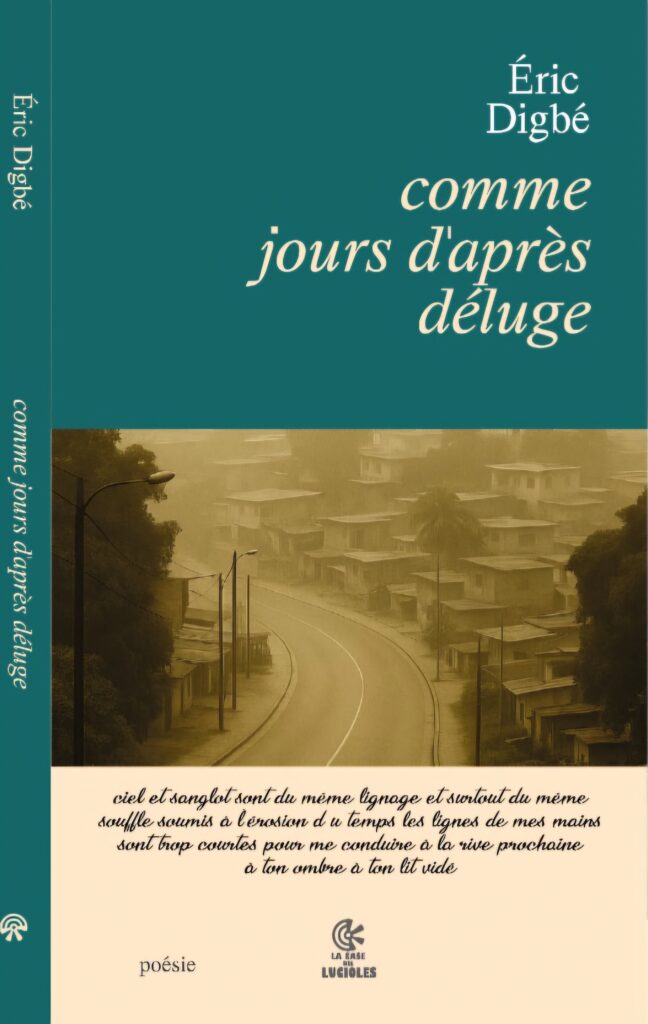

Écrivain et critique littéraire camerouno-américain, Charles Gueboguo a récemment lu avec minutie Comme jours d’après déluge d’Éric Digbé, un recueil de poèmes publié à l’occasion du Salon International du Livre d’Abidjan. Dans cet épisode inaugural d’une série consacrée aux belles plumes d’Afrique et d’ailleurs, il dévoile avec contentement les qualités littéraires de ce recueil publié par un jeune auteur ivoirien. Entretien avec Charles Gueboguo.

Vous avez récemment lu avec minutie Comme jours d’après déluge, le premier recueil de poésie publié par le jeune critique ivoirien Éric Digbé. Quel bilan tirez-vous de cette lecture ?

Charles Gueboguo : Lire Comme jours d’après déluge, c’est accepter de se faire arracher sa langue maternelle (lorsqu’on est francophone) pour en recevoir une nouvelle, encore chaude de sang et d’histoire. Éric Digbé ne compose pas un recueil, il pratique une autopsie en règle de la parole (dé)coloniale. Chaque vers agit comme un scalpel qui dissèque non pas le français, mais le français d’Afrique, cette langue hybride et douloureuse qui porte encore les cicatrices de son imposition violente. Ce qui frappe dès les premières strophes, c’est la précision chirurgicale de sa cruauté. L’auteur ne mutile pas la langue au hasard, mais avec la méthode implacable de quelqu’un qui cherche à extraire le mauvais sort logé dans notre gorge depuis les indépendances. Quand la poésie d’Éric Digbé arrache les voyelles comme on retire des balles de plomb, quand il fracture la syntaxe jusqu’à la rendre bègue, il exécute une thérapie de choc linguistique, ou si vous voulez l’équivalent poétique de ces rites où l’initié doit d’abord subir la perte de la parole avant de recevoir le langage des esprits. Le mona, cette langue jadis interdite, ressurgit alors non pas en conquérante, mais en spectre bienveillant qui murmure à l’oreille du français mutilé, « un soir où le coq se met à l’inverse de sa gorge puis/ crie à tue-langue et quoi encore/ ». La véritable prouesse de ce texte est là : il nous fait éprouver physiquement ce que signifie hériter d’une langue marquée par le deuil. Ces « jours d’après déluge » ne sont pas ceux d’un recommencement béat, mais ceux où l’eau qui se retire révèle à la fois les cadavres et la terre fertile qu’ils vont nourrir. Éric Digbé écrit avec cette boue ensanglantée, et c’est pourquoi sa poésie colle à la peau longtemps après la lecture, telle une plaie qu’on surveille anxieusement en attendant qu’elle cicatrise ou qu’elle s’infecte. Et c’est précisément cette qualité troublante qui en fait une œuvre nécessaire dans le paysage littéraire contemporain, où tant de poètes préfèrent les pansements élégants aux sutures douloureuses mais honnêtes.

Publié à l’occasion du Salon International du Livre d’Abidjan, Comme jours d’après déluge se démarque effectivement de nombreux textes contemporains grâce aux choix formels opérés par Éric Digbé : poèmes non titrés, recours conjoint aux langues française classique et langues vernaculaires ivoiriennes, recours à l’oralité… Ces choix formels vous ont-ils séduits ?

Charles Gueboguo : Éric Digbé ne joue pas avec la forme, il la violente pour lui faire avouer ses crimes « entre deux consonnes ». L’absence de titres, en dehors de ceux des trois tableaux, crée un flux de conscience rituel, une litanie qui rappelle Césaire, mais passée au tamis des chants de possession qu’on retrouve dans la culture wan. Le mélange français-mona n’est pas un métissage. J’y vois un corps à corps linguistique, une revanche où le mona, jadis interdit comme toutes les langues africaines pendant la période coloniale, devient couteau sacrificiel pour dire ce « que parle un poème quand la langue est troublée ». Il s’agit alors pour lui de marcher sur le tissu narratif social « sans savoir sur le pied de quelle voyelle/ trouver [son] sang de gravité ». Quant à l’oralité, elle hacke l’écrit digbéen. Dans « zikè likè », le poème se met à convulser, pour dire le deuil, quand il mime le fourmi-lion qui creuse son propre piège. Il faut y voir une manière de déterritorialisation si radicale qu’elle ferait sourire Deleuze. L’auteur signe pour le bonheur du lectorat une poésie qui refuse de parler propre. Elle dit qu’elle bégaie, elle crache, et force le français à danser sur ses propres ruines : « à titre posthume d’outre-page ».

Dans le recueil d’Éric Digbé, il y a une forte personnification de la nature qu’on retrouve également chez les ténors de la négritude, notamment Birago Diop, cité en épigraphe…

Charles Gueboguo : Oui, mais comme un héritier qui s’insurge en retournant cet héritage contre lui-même. Chez Birago Diop, les ancêtres chuchotent dans la vie tout autour ; chez Éric Digbé, ils hurlent par la bouche des fusils, par un mariage contre-nature, entre l’écrit et l’expression imparfaite de la douleur, qui provoque des cris animaliers : la « /mélopée impie mariée à l’ululement du/hibou à l’aboiement du roquet au glapissement lointain de/chacals/ ». La chaîne, hibou/roquet/chacals, ne propose pas seulement une dégradation sonore du chant nocturne de la souffrance. Elle réactualise aussi une poésie qui s’annonce dévorée par ses propres parasites pour produire « un poème-bègue/… ces jours où [la] langue se renverse sur elle-même/ » ; et où le poème, dans ce mariage sans mariage (Derrida), ne devient pas animal. L’auteur laisse voir sa poésie de la douleur se faire dévorer par l’animalité de la séparation. Les « nattes linceulées » qui en résultent ne bercent pas, elles étouffent comme des mains coupables. Le « collier de sang doré » n’est pas une image, c’est la trace d’un collier de servitude qui n’a jamais rouillé. J’ai envie de dire que la Négritude rêvait sans avoir véritablement assumer sa Tigritude (Soyinka), même si on ne saurait ignorer par exemple le radicalisme d’un Gontran Damas. Mais, Éric Digbé dans sa signature textuelle autopsie le rêve sans complaisance. Sa Négritude devient, si l’on veut, une Négritude supra décoloniale (bien au-delà de la posture des années 70 de Ngugui Wa Thiongo quand il suggérait de décoloniser la pensée africaine), où la terre n’est plus mère, mais complice d’un champ de bataille social où poussent des chiffres-cadavres à la place du manioc pour forcer le verbe « résister [qui] reste un verbe à inventer ». Le tableau final s’ouvre sur une critique aiguë des morts « inutiles » de celles et ceux dont le sacrifice n’est pas célébré dans l’histoire officielle, et dont la disparition demeure vécue, par les vivants, comme un supplice. Ainsi le fourmi-lion, zikè, devient l’image d’une Histoire cynique qui creuse les tombes avant d’y danser. « Et nous allons rire acescents et sauts de rancœurs/nos fronts couronnés d’épines que de palmes. » Par fatigue ou lucidité, face à la répétition tragique du passé, le poète propose une autre forme de marche ; non plus procession linéaire, mais errance rhizomatique libérée des tracés coloniaux. J’ai vu chez Éric Digbé un lyrisme qui aurait ingurgité Fanon et Sony Labou Tansi avant d’accoucher d’un chant de guerre mystique « à la marge du poème le poing fermé sur noix de cola ». Après le déluge, il reste la question vertigineuse de l’écriture de l’indicible sans le trahir. C’est à cette aporie que s’attaque Éric Digbé, avec une audace louable qui ambitionne de marquer nos lettres contemporaines.

Éric Digbé n’enterre pas le français, il le décolonise par la nécrose, en ressuscitant la langue mona dans l’espace de la res publica (la chose public) comme des langues-fantômes…

Charles Gueboguo

Comme chez les poètes de la Négritude, Comme jours d’après déluge est un livre hanté par de nombreux événements politiques et sociaux qui ont eu lieu en Côte d’Ivoire…

Charles Gueboguo : Éric Digbé propose une langue en état de siège. Les dates (« dix-neuf sept tombes ») deviennent des stèles numériques, des QR codes gravés dans la chair du poème. Les villes (Daoukro, entre autres, « vêtue de suaire ») ne sont plus des lieux, mais des corps politiques en décomposition. « Il me souvient dix-neuf sept tombes dans nos regards/échine pliée des gamins morts-nés/et nos ris lestés d’un collier de sang doré ». Ce souvenir qui se veut force de vie transfigure le deuil collectif en acte de résistance poétique. La langue se fait ici chair martyrisée. Elle saigne sous le triple poids du souvenir, de la violence et de la dépossession épistémique : « moelle assassinée de nos récits ». Par un geste d’appropriation mémorielle, les sonorités de l’anaphore verticale en « il me souvient », érigée en stèle linguistique, réarticule la grammaire de ce souvenir par le biais des litanies sacrées. Ladite grammaire dresse une liste-tombeau des morts politiques et collatéraux, pour faire éclore un monument verbal contre l’amnésie collective. Il ne raconte pas la crise politico-militaire ivoirienne du 19 septembre 2002, il la réinvente comme un rituel de possession, à la manière dont Tchicaya U Tam’si ressuscitait le Congo. Quand il écrit « nous marchons mémoires éveinées », ce n’est pas une métaphore, il faut y poser un diagnostic. La Côte d’Ivoire est scannée comme un patient hémophile de son Histoire. Le génie de ce texte ? Faire des mots des armes à feu chargées de deuil.

Comment qualifierez-vous ce recueil ?

Charles Gueboguo : Une thanatographie. Ni élégie, ni manifeste, mais un protocole funéraire pour langue mourante. Éric Digbé n’enterre pas le français, il le décolonise par la nécrose, en ressuscitant la langue mona dans l’espace de la res publica (la chose public) comme des langues-fantômes « entravé[e]s entre vent et sel ». C’est un livre ensorcelé par les « proverbes balafrés » qui refusent de guérir ; envoûté par les cris qui persistent entre les lignes. Si je devais le résumer en un geste, ce serait le verbe « s’infinir » d’Éric Digbé. L’écriture, elle-même, de ce poème devient un acte de résistance. L’« alphabet incirconcis » incarne une langue affranchie des mutilations symboliques et coloniales. En opposition au verbe « s’infinir », il exprime une parole désormais non amputée, capable d’accueillir la douleur sans la trahir. Les proverbes balafrés, eux, portent encore les stigmates du passé, mais en les assumant comme mémoires vives. Éric Digbé convoque ici la figure du sculpteur-sorcier, Zlan de Belewale (après avoir convoqué l’agilité des doigts de la Prêtresse Vohou) dont le « pouce prêté » au poète permet de ciseler ses vers comme des masques funéraires. Ce geste relie les vivants aux morts par un « pont de lianes », suspendu « entre terre et sol » : métaphore fragile, mais tenace du deuil partagé, entre ancrage et élévation.

Et le style d’Éric Digbé ?

Charles Gueboguo : Le style d’Éric Digbé ne se réduit pas à une esthétique, c’est aussi une éthique de la dislocation contrôlée. Loin du chaos gratuit, il élabore une contre-grammaire où chaque rupture obéit à une logique secrète, comparable aux codes cryptés des devins lorsqu’ils gravent des signes dans la poussière. Son verbe est coupé avec une précision d’orfèvre, un travail de scalpel plutôt que de machette. La circoncision de la langue du deuil chez Digbé reste une circonfession d’extraction rituelle. On y reconnaît la main, je l’ai dit, de Zlan, ce sculpteur qui, en retirant méthodiquement des éclats de bois, révèle le masque caché dans la matière brute. Ce faisant, Digbé ne mutile pas la langue coloniale, il ne fait que l’exorciser de ses violences, la dépouiller de ses oripeaux pour en faire un véhicule des morts. Ce travail rappelle ces initiations où l’on doit d’abord mourir symboliquement avant d’accéder à un nouveau langage. Les pas cérémoniels de la résilience face à la mort qui traversent le premier tableau comme un leitmotiv fiévreux, fonctionnent à la manière des pharmaka (concept qui renvoie à la double nature du pharmakon chez les Grecs, à la fois remède et poison, médicament et venin) traditionnels. Le poison (la violence coloniale, la fragmentation du langage) devient remède (une nouvelle manière de dire, une résistance par la dislocation) par dosage subtil. La blessure (l’arrachement des voyelles, « fausse couche d’une consonne ») devient guérison (une cicatrice qui régénère le sens). Cette dysrythmie calculée reste une stratégie de survie ultime, la seule manière de faire entendre ces voix ancestrales que le français colonial peinerait à exprimer. Dans ce poème, chaque hésitation, chaque rupture de rythme devient alors une porte ouverte aux esprits glin. Quant aux blancs typographiques que scandent le poème après avoir « arraché toutes les voyelles de l’alphabet/ par les pleurs, ils ne sont jamais de simples silences. Ce sont des balafres actives, comparables à ces entailles rituelles qui transforment la peau humaine en nouvelle cartographie du sacré. Chaque espace vide est une blessure nécessaire, un sas entre les mondes où le lecteur doit accepter de perdre pied avant de retrouver une nouvelle forme d’équilibre. Cette dévocalisation forcée, les mots supprimés ont pour seul but de retrouver le souffle. Éric Digbé opère ce prodige d’hybrider les héritages avec la rigueur d’un alchimiste. Du côté wan, il reprend la logique implacable des masques gbègblin, ces outils rituels qui défigurent le visage humain pour mieux révéler la présence des ancêtres. Du côté occidental, l’auteur radicalise la déconstruction derridienne jusqu’à en faire une véritable possession textuelle. Sa langue n’est plus déconstruite mais elle reste habitée par des forces contraires. Le résultat est cette langue, ni tout à fait française ni tout à fait mona, qui coule comme une plaie coloniale jamais refermée. Elle parvient à chanter ses cendres avec la force des médiums en transe. La langue digbéenne, tout en rendant hommage à Glissant ou à Kourouma, parvient à déposséder son propre timbre, à la fois rauque et incantatoire. Son style n’est ni expérimental ni traditionnel. Il est nécessaire, vital, comme peut l’être un cri quand il devient la seule langue possible pour dire l’indicible. Digbé n’écrit pas, il opère. Son poème est une suture entre des réalités qui ne devraient pas coexister, la douleur coloniale et les rites de deuil wan, entre le français académique et la langue mona jadis interdite. Et c’est précisément dans les coutures de ces zones de friction, que naît une nouvelle manière d’habiter la langue, qui plus est endeuillée.

Éric Digbé construit son poème comme les initiés wan bâtissent leurs rites, à travers une progression implacable. Dans celle-ci chaque étape prépare et exige la suivante.

Charles Gueboguo

S’agit-il d’un livre que vous pourriez enseigner en classe ?

Charles Gueboguo : Lire Éric Digbé, c’est approcher une nécropole verbale. Dans celle-ci, chaque vers est une veine ouverte, non pas pour y puiser du sens, mais pour y déposer nos deuils. Son poème agit comme un fétiche nkisi (j’en parle dans un récit en cours) ; chaque mot est un clou planté dans la chair du langage, à la fois blessure et prière. La rencontre entre la langue française et la langue mona est moins un hybride linguistique qu’un état de possession textuelle circonscrite/circoncise, ce que les Wè nomment gbènau si j’en crois mes recherches. Il s’agit d’un être intermédiaire qui n’est plus tout à fait humain, pas encore tout à fait esprit. Comme le masque gbagbaglo en pleine cérémonie funéraire, la langue chez Digbé se dédouble. D’un côté, elle montre ses balafres (ces voyelles arrachées), de l’autre, elle devient le véhicule des morts qu’elle prétend enterrer. C’est toute la paradoxale beauté de cette œuvre qui ne surmonte pas le deuil, elle l’incarne dans sa matière même. Les jours d’après déluge donc ne sont pas ceux de l’oubli. L’artiste fait du poème le lieu de résurrection temporaire à la mémoire des disparus, exactement comme Zlan insufflait à ses créations la puissance des ancêtres. Lire le texte de Digbé exige donc une double posture : (1) accepter de trembler avec la langue en transe, (2) tout en reconnaissant que ces convulsions sont un rituel sacré ; la seule manière peut-être de traverser le déluge sans y noyer son âme.

Des différents tableaux, lequel vous a le plus séduit ?

Charles Gueboguo : Il est impossible d’isoler un tableau sans trahir l’architecture de l’œuvre, sans « spoiler » pour reprendre la parlure à la mode. Éric Digbé construit son poème comme les initiés wan bâtissent leurs rites, à travers une progression implacable. Dans celle-ci chaque étape prépare et exige la suivante. Le génie de cette structure réside dans son mouvement organique, une véritable alchimie textuelle qui transforme la destruction en renaissance. Toute l’œuvre d’Éric Digbé est un long poème sur le deuil, un deuil particulier qui ne cherche pas à refermer la plaie ; mais à l’habiter dans une nouvelle langue. Ce n’est pas un hasard si le titre évoque ces « jours d’après déluge ». Les trois tableaux explorent une facette de ce travail de deuil, qui est une procession à l’intérieur d’un paysage linguistique.

Le premier tableau correspond à ce moment de stupeur qui suit la perte, quand le langage lui-même semble se dérober. En arrachant les voyelles, Éric Digbé reproduit cette sensation d’aphasie qui accompagne le chagrin de ces « jours d’après » où les mots n’ont plus le premier goût sucré de l’ananas. La langue devient un champ labouré trop profondément, où rien du sens ne pousse encore. C’est le deuil dans sa phase la plus brute qui provoque le cri rauque qui précède toute élégie possible.

Dans le deuxième tableau qui est celui du sacrifice rituel, c’est également celui qui fait miroir avec la circoncision du verbe. « Couper le prépuce de nos poèmes » n’est pas seulement une image de purification ; c’est l’équivalent linguistique de ces gestes qui, dans les sociétés traditionnelles, marquent l’acceptation de la perte. Le bégaiement, ou l’absence de mots marmottés : « un mot – tu sais : un cadavre », reproduit le balbutiement de l’endeuillé qui cherche ses mots, ces syllabes qui oscillent entre soupirs, plaintes, lamentations et prière. Ici, le deuil cesse d’être subi pour devenir acte. On ne pleure plus la langue perdue, on la recrée dans ses fractures mêmes.

C’est pourquoi le troisième tableau, avec son « dix-neuf sept tombes » et son masque Gbaglagboklo en tête de procession finale, atteint une telle puissance. Il ne s’agit plus seulement de faire son deuil, mais de l’inscrire dans la mémoire collective. Les morts politiques deviennent des mots ressuscités, exactement comme les masques funéraires donnent forme aux absents. Quand il écrit « je sèmerai mes pieds », il évoque ces processus par lesquels, dans certaines cultures, on enterre les morts en marchant, chaque pas devient une semence de mémoire. Le déluge a eu lieu, les corps sont là, mais c’est désormais à la langue des vivants de leur offrir une sépulture. Ce qui rend ce poème unique, c’est précisément cette façon de faire du deuil un acte à la fois intime et politique. Les « jours d’après déluge » deviennent ceux-là où l’eau qui se retire laisse les contours d’une nouvelle géographie. Ainsi, Éric Digbé ne console pas ; il montre comment la perte, une fois traversée, devient le sol même sur lequel nous marchons. Un sol fait de mots en deuil qui ont appris à danser sur leurs propres ruines.

Ce qui frappe également chez Éric Digbé, c’est sa capacité à puiser dans la tradition wan, ses masques, ses rites de possession, sans jamais verser dans le folklore. Le poème devient chez lui une cérémonie funéraire où les mots dansent avec les fantômes qu’ils convoquent.

Charles Gueboguo

Un dernier mot sur le travail littéraire d’Éric Digbé ?

Charles Gueboguo : Lire Comme jours d’après déluge, d’Éric Digbé, c’est accepter de traverser une langue en deuil pour en sortir transformé. Ce jeune poète ivoirien ne se contente pas d’écrire sur l’absence, il en fait la matière vive de son écriture, en creusant la langue française et la langue mona jusqu’à ce qu’elles révèlent leurs failles comme autant de tombes ouvertes. On pourrait croire, à première vue, à un original sans originalité, une voix de plus dans le chœur des poètes néo-oralistes de la fracture postcoloniale, voire post-postmoderniste. Mais il échappe à ce piège, là où d’autres plaquent des théories sur leurs textes, lui fait de la langue elle-même un laboratoire de résurrection. Son verbe, qui se sacre entre deux rives linguistiques, n’est pas un jeu formel, mais plutôt l’expression même d’un deuil qui refuse à la fois l’oubli et la consolation facile. Ce qui frappe également chez Éric Digbé, c’est sa capacité à puiser dans la tradition wan, ses masques, ses rites de possession, sans jamais verser dans le folklore. Le poème devient chez lui une cérémonie funéraire où les mots dansent avec les fantômes qu’ils convoquent. Et c’est précisément cette tension entre héritage et subversion qui fait de ce recueil bien plus qu’un exercice de style, un acte de survivance littéraire. Judith Butler parlerait peut-être de « performativité » du deuil ; Éric Digbé, lui, nous montre comment cette performativité s’incarne dans le grain même de la langue, dans ces blancs qui respirent, dans ces consonnes décharnées qui ressuscitent malgré tout. Son œuvre, aussi jeune soit-elle, impose déjà une évidence : la vraie originalité n’est pas dans la rupture absolue, elle réside dans cette capacité à faire trembler les mots assez forts pour qu’y résonnent à la fois les vivants et les disparus.